про книги \2013\ январь-март

заметки о прочитанных книгах за январь, февраль и март...

"Забывать и стыдиться нечего...: Воспоминания."

Чистов К.В.

Издательство МАЭ РАН,

Санкт-Петербург, 2006

Книга выдающегося отечественного фольклориста второй половины ХХ века Кирилла Васильевича Чистова содержит его воспоминания о детстве и студенческих годах, фронтовых испытаниях и пути в науку, учителях и коллегах, а также о тех, кто вводил его в мир "живой старины" - былинщиках. Настоящим украшением мемуаров стали стихи ученого и подборка фотографий. Во второй части книги опубликованы заметки коллег и учеников К.В.Чистова.

[далее про книги]

Давно не читала подобных изданий, и к своему удивлению получила массу положительных эмоций и восполнила пробелы в некоторых аспектах истории...

В свое автобиографическое повествование Чистов отлично вплетает исторические события и связанные с ними истории из жизни его родственников и его самого, мелкие особенности быта конца 19 века до 2000 годов века 20-ого ...

"Мои родители были людьми нерелигиозными, но когда в 1920-1930-ые годы стали громить церкви и устраивать антицерковные мероприятия, то, как и многие интеллигенты, они этим возмущались. Мама говорила: "У человека должен быть или Бог, или

совесть". В детстве перед сном она приходила ко мне и спрашивала: "Кирюша, скажи, что ты сделал сегодня доброго или плохого". Она не говорила - "грех". Говорила - "доброго или плохого". Это было что-то вроде исповеди. И я откровенно ей все рассказывал. Если было что-то дурное, она говорила: "Хорошо, чтосам признался и подумал об этом, запомни и никогда больше так не делай".

Довольно интересны воспоминания о С.Я.Маршаке, М.К.Азадовском, о В.П. Адриановой - Перетц.

Об университете, аспирантуре и военном времени...

Есть довольно много о жизни Чистова в Петрозаводске, о становлении музея Кижи, о изданиях и переизданиях "Калевалы".

"Вообще со сталинским временем вспоминается много нелепых историй. Когда я в первой половине 1950-х годов написал первую монографию о Федосовой, я отдал ее в Петрозаводское издательство. Там прочитали, одобрили, но сказали: "Мы издать эту книжку не можем". - "Почему?" - "Потому что в книге нет ни одной цитаты из классиков марксизма-ленинизма". Я тогда пустился на такую хитрость. Был, как известно, знаменитый "Краткий курс истории ВКП (б)". Там есть четвертый параграф, о котором потом говорили, что как будто Сталин его собственноручно написал. Неизвестно, он писал или не он, но начинается параграф так: для того чтобы знать историю народов, надо изучать не историю королей, полководцев и т.д., а историю самих людей из народа. К Федосовой это очень подходит. Я и включил эту цитату в книгу. Книга "Народная поэтесса И.А. Федосова: Очерк жизни и творчества" вышла в свет в 1955 году. А в 1956 году после доклада Н.С. Хрущева на XX съезде партии, разоблачившего Сталина, кое-кто из горе-ученых стал говорить, что изучение отдельных народных исполнителей - это тоже культ личности. Я занимался исследованием творчества Федосовой - значит, тоже причастен к культу личности."

или вот о писателе Балашове:

"В Петрозаводске одно время в отделе фольклора работал и Дмитрий Михайлович Балашов, впоследствии ставший крупным историческим романистом. Балашов - человек противоречивый и своеобразный, личность очень яркая. Талантливый писатель, талантливый фольклорист. Но его жизнь сопровождалась весьма своеобразными эпизодами, которые удивляли людей.

Его отец был артистом Ленинградского ТЮЗа - Театра юных зрителей - и носил фамилию Гипси-Хипсей. Именно так! Такие двойные фамилии иногда брали в прежние времена артисты. А мать Дмитрия Балашова была театральным художником и реставратором - очень хорошим реставратором. Она занималась реставрацией икон.

Когда Дмитрий окончил театроведческое отделение Ленинградского театрального института, его отправили по распределению в город Кириллов Вологодской области. Там он преподавал в каком-то среднем учебном заведении - в культпросветшколе, кажется. И через некоторое время произошло, как он сам потом мне рассказывал, следующее: "Живу я, питаюсь кое-как. Вижу - носки с дырами, белье нестиранное, неухоженный весь я - надо жениться". И он женился на уборщице в этой школе. Но вскоре понял, что она не подходит ему: необразованная, интересы совсем другие и так далее. Зачем было жениться так? Вскоре он развелся. Там дети были. Потом он вернулся в Ленинград.

Кстати, он поменял фамилию. В какой-то день его стукнуло по голове: как же так, он - русский человек, занимается русским фольклором и вдруг Гипси-Хипсей. И тогда, как он сам мне рассказывал, он открыл телефонную книгу, ткнул пальцем и попал на имя Дмитрий Балашов. Менять фамилию по закону можно. Подал заявление и стал Дмитрий Балашов."

о Кижах и о новоделе немного:

"Когда начались работы по организации музея в Кижах, мне приходилось высказывать некоторые позиции по методам его создания. Так, когда свозили на остров разные строения, то не разграничивали - русские это избы или карельские. Они и впрямь в Заонежье похожи. Но создавая музей, надо было, конечно, учитывать этническую принадлежность деревень, откуда свозились памятники деревянной архитектуры.

Первоначально свезенные на Кижи постройки были ничем не наполнены. Я тогда написал статью в газету, в которой предлагал архитектурный музей превратить в этнографический. Это было нужно по разным соображениям. Северные избы - великолепный памятник традиционной культуры. Здесь все очень продуманно устроено: однорядная связь, где и жилые, и хозяйственные помещения увязаны в одну группу срубов. Избу надо осматривать не только снаружи, как архитектурный памятник, но зайти в нее - увидеть, как люди жили. Даже с современной точки зрения этот деревянный мир был полон мастерства. Чего только русский крестьянин не умел делать! В избе обязательно должны находиться люди, должна быть какая-то жизнь, иначе изба просто сгниет. Мы должны не потерять традиционную культуру. Это не значит, что всем людям сейчас необходимо жить в старых избах. Может быть, с точки зрения развития мировой культуры это тупиковый путь, который не будет иметь продолжения: вряд ли в будущем будут еще возникать деревянные миры. Но ведь в нашей культуре это было, и забывать об этом нельзя. Этот деревянный мир давал замечательные достижения. Их надо знать, помнить, изучать, приучать любить. Деревянный мир - это такое же наше наследство, как Пушкин, Толстой, Достоевский.

Я был членом Ученого совета Кижей. Когда возник проект распилки Кижей, я поехал в Кижи и увидел, что там уже приготовлены бревна для планируемого новодела. Я пришел в ужас, потому что понятно, что никто в наше время не повторит кижские церкви. У Преображенской церкви 22 главы, там очень сложная система водослива: если вода будет задерживаться на крыше, то бревна очень быстро начнут гнить. Так называемые кокошники, которые как бы увеличивают впечатление от количества этих главок, на самом деле являются водоотводами. И современные мастера, с которыми советовались музейные работники, говорили, что они не знают, как сделать такие кокошники водоотливы. Разучились.

...Я не архитектор, не реставратор. Но для Кижей, думаю, все-таки что-то сделал. Это не просто мои амбиции. Вот сейчас в Москве соорудили собор Христа Спасителя - новодел. Я думаю, что этого не надо было делать. Можно было деньги употребить на ремонт храмов, которые уже стоят. А новодел - он и виден как новодел."

Книга конечно на любителя литературы, истории, истории фольклористики.

Кому интересно все это - очень рекомендую.

"Судьбы вещей"

Рабинович М.Г.

Издательство "Детская литература", Москва,

издание второе, дополненное, 1974 год

Книга для среднего и старшего школьного возраста.

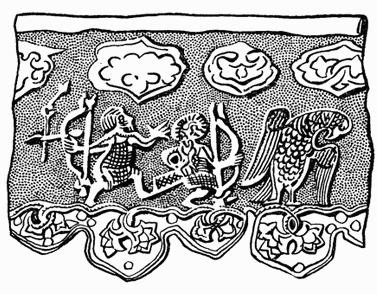

Графика в сборнике - Юрия Киселева.

Автор - ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями музеев нашей страны.

В книге 35 занимательных очерков об истории некоторых артефактов, найденных в разное время отечественными археологами.

Вот некоторые названия:

"Бабино пряслице"

"Врата новгородской Софии"

"Броня из орши"

"Сервиз князей Грузинских"

Рабинович в своем повествовании довольно легко показывает, как выстраиваются гипотезы о происхождении, принадлежности и истории найденных артефактов, как анализируются надписи и рисунки на предметах, сопоставляются все факты - от места нахождения до внешнего вида - с историческими событиями, литературными и документальными свидетельствами...и как эта вещь обретает свое место в музее.

Если ваш школьник интересуется историей, археологией, традициями - книга для него!

"Несвятые святые" и другие рассказы

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Издательство: Олма Медиа Групп. 2011

Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о Встрече с Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть и немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире.

Ну что тут сказать.

Рекомендую всем и только встающим на путь православия и уже воцерквленным людям, и "воздерживающимся".

Прочла на одном дыхании, и перевернув последнюю страницу поймала себя на ощущении, что я как-будто говорила с автором.

Настолько легким, простым, грамотным языком написан текст и очень по-доброму, с любовью, что понимаешь, что прикоснулся к чему-то удивительному, прекрасному и настоящему.

Где-то истории заставляют смеяться, где-то комок подступает к горлу. Равнодушным эта книга не оставит никого...

Я не буду приводить тут понравившиеся отрывки текста,и называть главы, которые произвели на меня огромное впечатление, но хочу отметить, что автор описывает церковь, монастырскую жизнь и служителей без прикрас - как есть. Наверное в этом и секрет успеха этой книги.

Особенно в свете событий последних лет вокруг РПЦ - это очень важно мне кажется. Потому что те, кто считает, что "все попы жирные крохоборы катающиеся на джипах и берущие постоянные поборы" увидят в книге и подобных отрицательных персонажей, НО и вместе с тем людей с такими историями и судьбами, на которых стоит настоящая Русская Православная Церковь.

Как сказал кто-то из лит критиков: "одна эта книга есть настоящая миссионерская глыба и стоит тысяч лекций и поучений"

И еще после прочтения рекомендую посмотреть тот самый фильм Шевкунова "Псково-Печерский монастырь"... например ради того, чтоб увидеть глаза отца Мехиседека.

"Педагогическая поэма"

Макаренко А.С.

ЛЕНИЗДАТ, 1973 год

:) На удивление шикарная книжка...

Думаю не стоит рассказывать о чем она.

Имя А.С.Макаренко стало одним из символов советской эпохи, а его произведения в те годы были самыми популярными работами по воспитанию молодежи. Изменился мир, разительно преобразился быт, на смену одному политическому строю пришел другой... А сочинения Макаренко остаются все так же востребованы, как и прежде. "В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал: "Вот что, брат...". С этого начинается "Педагогическая поэма" написанная в 1925-1935 годах.

Так вот скажу вам, друзья мои, ничего особо не изменилось не в чиновничьей сфере от образования, не в сознании в отношении работы на земле и частной собственности, не в подростковой психологии не смотря на то, что события описываемые Макаренко были почти век назад...И самое главное, что уже тогда, в 20-30 годах такие ЧЕЛОВЕЧИЩИ как Антон Макаренко понимали что педагогическая ТЕОРИЯ бывает довольно далека от ПРАКТИКИ.

Книга читается легко, удивительно иронично и ярко Макаренко описывает образы главных героев, поведенческие черты, характер и внешность.

Но самое главное - это десятилетняя история Горьковской колонии которая выросла из стайки оборванных хулиганов в большое горьковское братство, это история душевного труда, мощной энергетики и силы веры в человека и любви к нему и к делу, которое ты делаешь.

Макаренко реально - человек легенда!

* В 2003 году вышло издание "Поэмы" в полном (восстановленном по прижизненным изданиям и рукописи) объеме.

Все восстановленные тексты даются там курсивом, чтобы читатель мог сравнить новый текст с уже привычным "каноническим".

Интересно, кто-то из френдов читал это издание?

После прочтения книги я еще пару дней гуглила истории прототипов персонажей "Педагогической поэмы".

Есть даже экранизация 1956 года, но почитав отзывы совсем не хочется смотреть после книги.

"Столкновение культур"

Ричард Льюис

Издательство "Манн, Иванов и Фербер", 2013

Добротная такая книга о национальных особенностях ведения бизнеса.

Что греку хорошо, то немцу - смерть например:)

В книге охватываются национальные особенности деловых качеств, убеждений, этикета, характерного поведения, предрассудков и ценностей представителей около 60 стран мира. Приводятся успешные примеры выстраивания коммуникативных связей между представителями разных культур и самое интересное то, что все это зачастую дается живым языком диалога.

Вот и все пожалуй не считая "русского репортера" и детских книг:) о которых позже.

Сейчас читаю "Дом в котором" Петросян

"Забывать и стыдиться нечего...: Воспоминания."

Чистов К.В.

Издательство МАЭ РАН,

Санкт-Петербург, 2006

Книга выдающегося отечественного фольклориста второй половины ХХ века Кирилла Васильевича Чистова содержит его воспоминания о детстве и студенческих годах, фронтовых испытаниях и пути в науку, учителях и коллегах, а также о тех, кто вводил его в мир "живой старины" - былинщиках. Настоящим украшением мемуаров стали стихи ученого и подборка фотографий. Во второй части книги опубликованы заметки коллег и учеников К.В.Чистова.

[далее про книги]

Давно не читала подобных изданий, и к своему удивлению получила массу положительных эмоций и восполнила пробелы в некоторых аспектах истории...

В свое автобиографическое повествование Чистов отлично вплетает исторические события и связанные с ними истории из жизни его родственников и его самого, мелкие особенности быта конца 19 века до 2000 годов века 20-ого ...

"Мои родители были людьми нерелигиозными, но когда в 1920-1930-ые годы стали громить церкви и устраивать антицерковные мероприятия, то, как и многие интеллигенты, они этим возмущались. Мама говорила: "У человека должен быть или Бог, или

совесть". В детстве перед сном она приходила ко мне и спрашивала: "Кирюша, скажи, что ты сделал сегодня доброго или плохого". Она не говорила - "грех". Говорила - "доброго или плохого". Это было что-то вроде исповеди. И я откровенно ей все рассказывал. Если было что-то дурное, она говорила: "Хорошо, чтосам признался и подумал об этом, запомни и никогда больше так не делай".

Довольно интересны воспоминания о С.Я.Маршаке, М.К.Азадовском, о В.П. Адриановой - Перетц.

Об университете, аспирантуре и военном времени...

Есть довольно много о жизни Чистова в Петрозаводске, о становлении музея Кижи, о изданиях и переизданиях "Калевалы".

"Вообще со сталинским временем вспоминается много нелепых историй. Когда я в первой половине 1950-х годов написал первую монографию о Федосовой, я отдал ее в Петрозаводское издательство. Там прочитали, одобрили, но сказали: "Мы издать эту книжку не можем". - "Почему?" - "Потому что в книге нет ни одной цитаты из классиков марксизма-ленинизма". Я тогда пустился на такую хитрость. Был, как известно, знаменитый "Краткий курс истории ВКП (б)". Там есть четвертый параграф, о котором потом говорили, что как будто Сталин его собственноручно написал. Неизвестно, он писал или не он, но начинается параграф так: для того чтобы знать историю народов, надо изучать не историю королей, полководцев и т.д., а историю самих людей из народа. К Федосовой это очень подходит. Я и включил эту цитату в книгу. Книга "Народная поэтесса И.А. Федосова: Очерк жизни и творчества" вышла в свет в 1955 году. А в 1956 году после доклада Н.С. Хрущева на XX съезде партии, разоблачившего Сталина, кое-кто из горе-ученых стал говорить, что изучение отдельных народных исполнителей - это тоже культ личности. Я занимался исследованием творчества Федосовой - значит, тоже причастен к культу личности."

или вот о писателе Балашове:

"В Петрозаводске одно время в отделе фольклора работал и Дмитрий Михайлович Балашов, впоследствии ставший крупным историческим романистом. Балашов - человек противоречивый и своеобразный, личность очень яркая. Талантливый писатель, талантливый фольклорист. Но его жизнь сопровождалась весьма своеобразными эпизодами, которые удивляли людей.

Его отец был артистом Ленинградского ТЮЗа - Театра юных зрителей - и носил фамилию Гипси-Хипсей. Именно так! Такие двойные фамилии иногда брали в прежние времена артисты. А мать Дмитрия Балашова была театральным художником и реставратором - очень хорошим реставратором. Она занималась реставрацией икон.

Когда Дмитрий окончил театроведческое отделение Ленинградского театрального института, его отправили по распределению в город Кириллов Вологодской области. Там он преподавал в каком-то среднем учебном заведении - в культпросветшколе, кажется. И через некоторое время произошло, как он сам потом мне рассказывал, следующее: "Живу я, питаюсь кое-как. Вижу - носки с дырами, белье нестиранное, неухоженный весь я - надо жениться". И он женился на уборщице в этой школе. Но вскоре понял, что она не подходит ему: необразованная, интересы совсем другие и так далее. Зачем было жениться так? Вскоре он развелся. Там дети были. Потом он вернулся в Ленинград.

Кстати, он поменял фамилию. В какой-то день его стукнуло по голове: как же так, он - русский человек, занимается русским фольклором и вдруг Гипси-Хипсей. И тогда, как он сам мне рассказывал, он открыл телефонную книгу, ткнул пальцем и попал на имя Дмитрий Балашов. Менять фамилию по закону можно. Подал заявление и стал Дмитрий Балашов."

о Кижах и о новоделе немного:

"Когда начались работы по организации музея в Кижах, мне приходилось высказывать некоторые позиции по методам его создания. Так, когда свозили на остров разные строения, то не разграничивали - русские это избы или карельские. Они и впрямь в Заонежье похожи. Но создавая музей, надо было, конечно, учитывать этническую принадлежность деревень, откуда свозились памятники деревянной архитектуры.

Первоначально свезенные на Кижи постройки были ничем не наполнены. Я тогда написал статью в газету, в которой предлагал архитектурный музей превратить в этнографический. Это было нужно по разным соображениям. Северные избы - великолепный памятник традиционной культуры. Здесь все очень продуманно устроено: однорядная связь, где и жилые, и хозяйственные помещения увязаны в одну группу срубов. Избу надо осматривать не только снаружи, как архитектурный памятник, но зайти в нее - увидеть, как люди жили. Даже с современной точки зрения этот деревянный мир был полон мастерства. Чего только русский крестьянин не умел делать! В избе обязательно должны находиться люди, должна быть какая-то жизнь, иначе изба просто сгниет. Мы должны не потерять традиционную культуру. Это не значит, что всем людям сейчас необходимо жить в старых избах. Может быть, с точки зрения развития мировой культуры это тупиковый путь, который не будет иметь продолжения: вряд ли в будущем будут еще возникать деревянные миры. Но ведь в нашей культуре это было, и забывать об этом нельзя. Этот деревянный мир давал замечательные достижения. Их надо знать, помнить, изучать, приучать любить. Деревянный мир - это такое же наше наследство, как Пушкин, Толстой, Достоевский.

Я был членом Ученого совета Кижей. Когда возник проект распилки Кижей, я поехал в Кижи и увидел, что там уже приготовлены бревна для планируемого новодела. Я пришел в ужас, потому что понятно, что никто в наше время не повторит кижские церкви. У Преображенской церкви 22 главы, там очень сложная система водослива: если вода будет задерживаться на крыше, то бревна очень быстро начнут гнить. Так называемые кокошники, которые как бы увеличивают впечатление от количества этих главок, на самом деле являются водоотводами. И современные мастера, с которыми советовались музейные работники, говорили, что они не знают, как сделать такие кокошники водоотливы. Разучились.

...Я не архитектор, не реставратор. Но для Кижей, думаю, все-таки что-то сделал. Это не просто мои амбиции. Вот сейчас в Москве соорудили собор Христа Спасителя - новодел. Я думаю, что этого не надо было делать. Можно было деньги употребить на ремонт храмов, которые уже стоят. А новодел - он и виден как новодел."

Книга конечно на любителя литературы, истории, истории фольклористики.

Кому интересно все это - очень рекомендую.

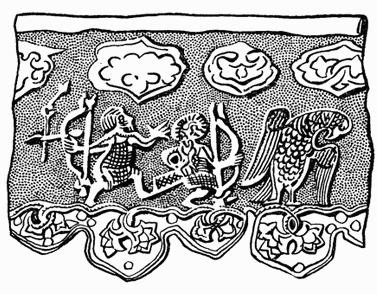

"Судьбы вещей"

Рабинович М.Г.

Издательство "Детская литература", Москва,

издание второе, дополненное, 1974 год

Книга для среднего и старшего школьного возраста.

Графика в сборнике - Юрия Киселева.

Автор - ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями музеев нашей страны.

В книге 35 занимательных очерков об истории некоторых артефактов, найденных в разное время отечественными археологами.

Вот некоторые названия:

"Бабино пряслице"

"Врата новгородской Софии"

"Броня из орши"

"Сервиз князей Грузинских"

Рабинович в своем повествовании довольно легко показывает, как выстраиваются гипотезы о происхождении, принадлежности и истории найденных артефактов, как анализируются надписи и рисунки на предметах, сопоставляются все факты - от места нахождения до внешнего вида - с историческими событиями, литературными и документальными свидетельствами...и как эта вещь обретает свое место в музее.

Если ваш школьник интересуется историей, археологией, традициями - книга для него!

"Несвятые святые" и другие рассказы

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Издательство: Олма Медиа Групп. 2011

Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о Встрече с Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть и немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире.

Ну что тут сказать.

Рекомендую всем и только встающим на путь православия и уже воцерквленным людям, и "воздерживающимся".

Прочла на одном дыхании, и перевернув последнюю страницу поймала себя на ощущении, что я как-будто говорила с автором.

Настолько легким, простым, грамотным языком написан текст и очень по-доброму, с любовью, что понимаешь, что прикоснулся к чему-то удивительному, прекрасному и настоящему.

Где-то истории заставляют смеяться, где-то комок подступает к горлу. Равнодушным эта книга не оставит никого...

Я не буду приводить тут понравившиеся отрывки текста,и называть главы, которые произвели на меня огромное впечатление, но хочу отметить, что автор описывает церковь, монастырскую жизнь и служителей без прикрас - как есть. Наверное в этом и секрет успеха этой книги.

Особенно в свете событий последних лет вокруг РПЦ - это очень важно мне кажется. Потому что те, кто считает, что "все попы жирные крохоборы катающиеся на джипах и берущие постоянные поборы" увидят в книге и подобных отрицательных персонажей, НО и вместе с тем людей с такими историями и судьбами, на которых стоит настоящая Русская Православная Церковь.

Как сказал кто-то из лит критиков: "одна эта книга есть настоящая миссионерская глыба и стоит тысяч лекций и поучений"

И еще после прочтения рекомендую посмотреть тот самый фильм Шевкунова "Псково-Печерский монастырь"... например ради того, чтоб увидеть глаза отца Мехиседека.

"Педагогическая поэма"

Макаренко А.С.

ЛЕНИЗДАТ, 1973 год

:) На удивление шикарная книжка...

Думаю не стоит рассказывать о чем она.

Имя А.С.Макаренко стало одним из символов советской эпохи, а его произведения в те годы были самыми популярными работами по воспитанию молодежи. Изменился мир, разительно преобразился быт, на смену одному политическому строю пришел другой... А сочинения Макаренко остаются все так же востребованы, как и прежде. "В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал: "Вот что, брат...". С этого начинается "Педагогическая поэма" написанная в 1925-1935 годах.

Так вот скажу вам, друзья мои, ничего особо не изменилось не в чиновничьей сфере от образования, не в сознании в отношении работы на земле и частной собственности, не в подростковой психологии не смотря на то, что события описываемые Макаренко были почти век назад...И самое главное, что уже тогда, в 20-30 годах такие ЧЕЛОВЕЧИЩИ как Антон Макаренко понимали что педагогическая ТЕОРИЯ бывает довольно далека от ПРАКТИКИ.

Книга читается легко, удивительно иронично и ярко Макаренко описывает образы главных героев, поведенческие черты, характер и внешность.

Но самое главное - это десятилетняя история Горьковской колонии которая выросла из стайки оборванных хулиганов в большое горьковское братство, это история душевного труда, мощной энергетики и силы веры в человека и любви к нему и к делу, которое ты делаешь.

Макаренко реально - человек легенда!

* В 2003 году вышло издание "Поэмы" в полном (восстановленном по прижизненным изданиям и рукописи) объеме.

Все восстановленные тексты даются там курсивом, чтобы читатель мог сравнить новый текст с уже привычным "каноническим".

Интересно, кто-то из френдов читал это издание?

После прочтения книги я еще пару дней гуглила истории прототипов персонажей "Педагогической поэмы".

Есть даже экранизация 1956 года, но почитав отзывы совсем не хочется смотреть после книги.

"Столкновение культур"

Ричард Льюис

Издательство "Манн, Иванов и Фербер", 2013

Добротная такая книга о национальных особенностях ведения бизнеса.

Что греку хорошо, то немцу - смерть например:)

В книге охватываются национальные особенности деловых качеств, убеждений, этикета, характерного поведения, предрассудков и ценностей представителей около 60 стран мира. Приводятся успешные примеры выстраивания коммуникативных связей между представителями разных культур и самое интересное то, что все это зачастую дается живым языком диалога.

Вот и все пожалуй не считая "русского репортера" и детских книг:) о которых позже.

Сейчас читаю "Дом в котором" Петросян