Крещение Есениным

В середине января 1952 года в кабинете русского языка и литературы Саратовского индустриального техникума произошло крещение первокурсника Гагарина лирической магией великого русского поэта Сергея Есенина.

В роли крестительницы "индустрика" выступила выпускница филфака Саратовского университета с большим педагогическим стажем и опытом Н. В. Рузанова. Преподаватель русского языка и литературы Индустриального техникума заметила в сельском "русачке" из смоленской глубинки (одноклассники тепло называли Ю. Гагарина Югом) большую любовь к декламации стихов со сцены и угадала в его имидже много общего с есенинским лирическим героем.

Как-то перед Новым 1952-м годом после урока литературы Юг признался Нине Васильевне, что из русских поэтов Есенин волнует его даже больше, чем Пушкин. Рузанова и сама в юном еще девичестве влюбилась в синеокого русокудрявого "пастушка" с берегов Оки и потому даже взволновалась от признания первокурсника Юга.

На следующий день (накануне праздника Крещения Господня) Рузанова принесла на занятия запретный томик опального поэта, рассказала, что знала о Есенине.

Не знаю, не помню,

В одном селе,

Может, в Калуге,

А может, в Рязани,

Жил мальчик в простой крестьянской семье,

Желтоволосый,

С голубыми глазами…

Прочитав эти стихи, Нина Васильевна остановилась, вздохнула, вскинув взор к духовным "небесам", посветлела скуластым круглощеким ликом и как будто помолодела до своего довоенного студенческого возраста.

А после урока Рузанова секретно вручила учащемуся Гагарину завернутую в тетрадную обложку книжечку для негласного чтения. Юг в течение января-февраля 1952 года выучил почти все стихи наизусть и так же по-тихому вернул заветную книжку учительнице.

В воспоминаниях Н. В. Рузанова утверждала, что Юг не только писал прекрасные сочинения по литературе (сохранилась его работа о творчестве М. А. Шолохова, но и писал стихи.

Комсомол - моя светлая юность.

Комсомол - моя совесть и честь.

Потому что в нем вечная юность

И святое горение есть, - пример гражданской лирики «индустрика» Гагарина.

В день празднования Богоявления 19 января 1956 года в библиотечном читальном зале 1-го Военного училища летчиков в Оренбурге (тогда Чкалове) впервые собрался литературный кружок курсантов под невоенным названием «Читательское объединение поэтов». Руководил ЧОПом опытный политработник ЧВАУЛа капитан-фронтовик Федоров. Чинно рассевшись на скрипучих дубовых стульях за длинными столами классной комнаты, кружковцы выходили к столу президиума, накрытого красным кумачом, по-военному поворачивались на каблуках к аудитории и, одернув гимнастерку, читали свои стихи или пели любимые советские песни.

На первом занятии ЧОПа первокурсник Юрий Гагарин свое творчество не показал, но есенинским звонким тенорком, громко, самозабвенно и зажигательно продекламировал несколько лирических стихотворений великого русского поэта Сергея Есенина.

…В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою,

Влекут меня незримые следы,

Погаснет день, мелькнув пятой златою,

И в короб лет улягутся труды.

…Все встречаю, все приемлю,

Рад и счастлив душу вынуть,

Я пришел на эту Землю,

Чтоб скорей ее покинуть.

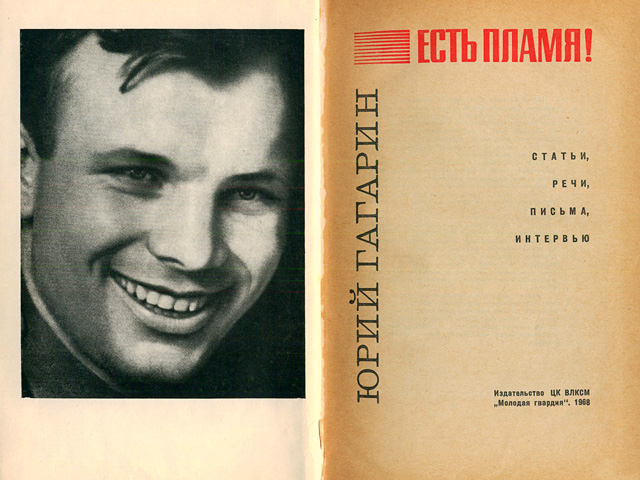

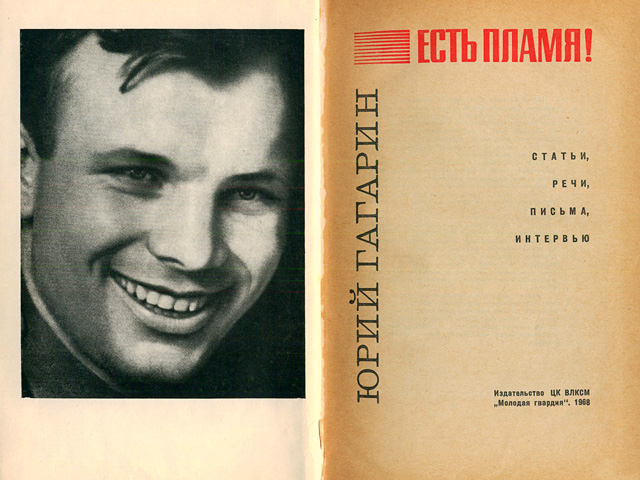

В 1968 году уже после гибели Первого космонавта планеты вышли две его авторские книги «Психология и космос» и «Есть пламя». Художественная проза как и настоящая поэзия обладают чудеснейшим свойством запечатлевать богатство и неповторимость авторской души. Ярчайшая душевность Юрия Гагарина щедро разлилась по всем страницам всего написанного Первым космонавтом, воистину обладавшим лирическим талантом - Даром Божьим.

* * *

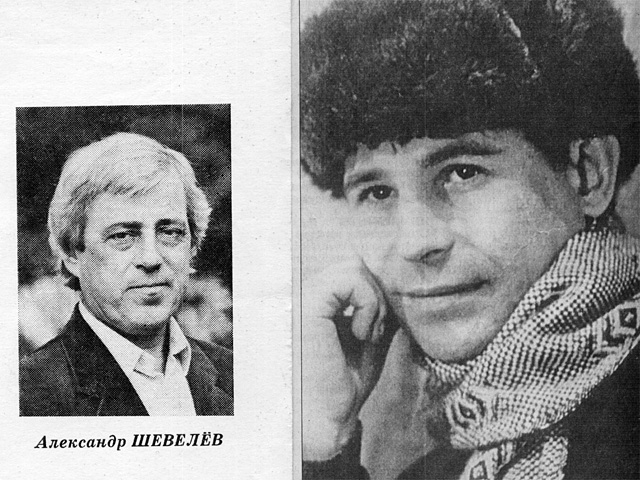

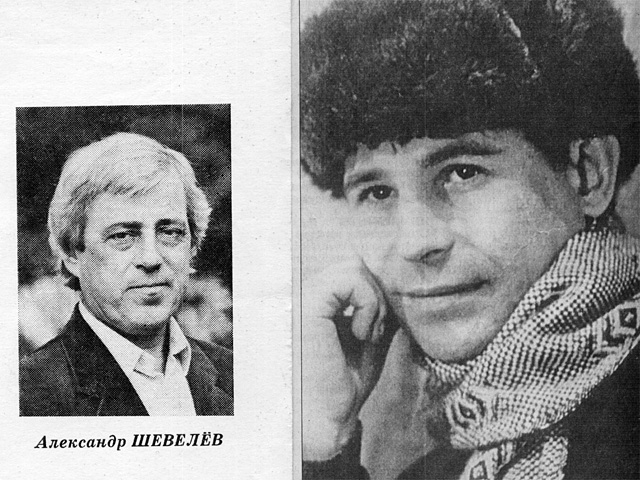

В сборнике стихотворений ленинградского поэта Александра Шевелева «Последние строки», вышедшем после его смерти в 1993 году, есть автобиография замечательного русского лирика, "вожатого" отдела поэзии популярного когда-то журнала «Аврора». Автор сообщал, что родился он в деревне Крисилино, которая рядом с Варшавским шоссе и в трех сотнях верст от Москвы. Исчезающая ныне эта деревенька значится в Спас-Деменском районе Калужской области. Там в 1934 году, через полгода вслед за соседом из Гжатчины Юрием Гагариным, родился Шевелев - в такой же бедной крестьянской семье. В 14 лет он, как и Гагарин, спасаясь от голода, навсегда покинул родной дом, уехав учиться в ремесленное училище, но не в Москву, как Юрий, а в Ленинград. После училища Александр с разгона закончил еще и техникум, а потом приборостроительный институт ЛИТМО, стал инженером-электронщиком и отработал в таком качестве почти десяток лет в секретных НИИ.

Знакомясь с посмертными поэтическими сборниками Шевелева, видишь, что самым сильным потоком в его творчестве были именно стихи о матери и о Родине, исполненные искренней любви к русской природе и жителям так называемой "глубинки". Этот поток возникал из неотступного желания разгадать таинственную загадку России: почему несчастен народ богатейшей и прекраснейшей страны?

Идет, качается крестьянин,

Нет, он не пьян, он опьянен,

Он одурачен, одурманен

И потому - опять смешон.

Как разъясняет далее поэт, крестьянин качается от того, что, встав раньше звезды, успел засеять поле. Кем опьянен, одурачен и одурманен труженик, кому он смешон, в стихотворении не указано, но догадаться читателю не трудно. И еще один намек: эпиграфом взята к стихотворению знаменитая рубцовская строка: «Россия, Русь! Храни себя...».

С Николаем Рубцовым его сверстник Александр Шевелев, интеллигент того же глубинно русского происхождения, был в приятельских отношениях. Это подтверждает включенное в сборник «Линия судьбы» стихотворение «Последний приезд Николая Рубцова в Ленинград».

В этой лирической зарисовке у Шевелева прорывается завистливая нотка: «Рубцов почти что знаменит, почти уже бессмертен». Без зависти не бывает искусства, которое по сути своей есть результат творческой конкуренции. Но сильнее "ревнивинки" в строках Шевелева звучит чувство общности судьбы всех по-настоящему русских поэтов - горькое чувство оттесненности от своего народа, печаль дождя, проходящего стороной. Еще это чувство можно назвать так: безответная любовь к нечитающему крестьянству.

…За три года - с 1959-го по 1962-й, когда детдомовский сирота из Вологды Николай Рубцов работал такелажником на Кировском заводе в бывшем Ленинграде, он одновременно писал стихи, заканчивал среднюю школу, сдавал экзамены, читал матросские стихи в Ленинградском Доме писателей для сидевших в зале Веры Пановой, Анны Ахматовой, Федора Абрамова и в библиотеке имени Маяковского, где в семинаре Даниила Гранина были молодые литераторы Иосиф Бродский, Александр Шевелев, Андрей Битов, Александр Кушнер.

Кресты, кресты…

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони

И вдруг увижу: смирно на лугу

Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они - и где-то у осин

Подхватит эхо медленное ржанье

И надо мной - бессмертных звезд Руси,

Спокойных звезд безбрежное мерцанье.

«Чудный изныв русской души по Родине вслед за Есениным пропел Рубцов, - утверждает большой мастер современной русской прозы Валентин Распутин. - Но не повторил, а извлек в небывалых доселе звуке и чувстве, в которых радость и боль, близкое и далекое, небесное и земное существуют настолько слитно, будто это одно и то же есть!»

Автор памятника Маршалу Жукову в Москве скульптор Вячеслав Клыков: «При встрече Рубцов мне сразу понравился. Было в нем нечто незаурядное. Сила духовная при всей его хрупкости. Живые выразительные глаза. Я своим друзьям говорил: «Вот это великий поэт, мне он больше нравится, чем Есенин. А мне в ответ: «Да ладно, это какое-то подражание поэту, не более». Какое там подражание?! У него все свое было. Такой глубины чувствования природы я ни у кого из русских поэтов не вижу».

Воспитательница детского дома в Вологде Нина Ильинична Клыкова вспоминала в беседе с основателем Музея Николая Рубцова в Москве Майей Полетовой: «Летом 1963 года меня навестил мой бывший воспитанник 50-х годов Николай Рубцов. Он перешел тогда на 2-й курс Литературного института имени А. М. Горького в Москве. Коля повзрослел, но так и не возмужал. Он рассказал мне, что его таланты пока что не очень признают, но подойдет время, он станет на путь Есенина и его стихи будут читать даже за границей».

Профессор Литературного института В. Друзин, вспоминая студента Рубцова, автора поэтического сборника «Сосен шум», писал: «Любя деревню, заявляя, что легче там, где поле и цветы, Николай Рубцов не страдал ограниченностью кругозора. Высоко ценя памятники старинного зодчества, слышал на сенокосах песни:

Все чаще новые, советские.

Все реже грустной старины.

http://bucharsky.ru/books/10/73/

* * *

Русская "Иордань" - Ока под Тарусой в день Вознесения Господня.

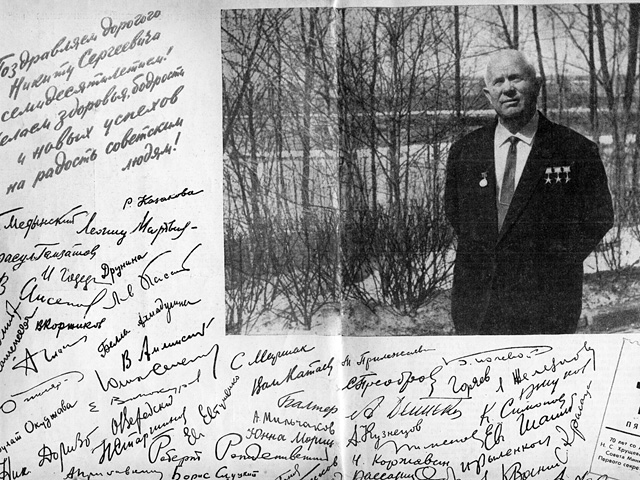

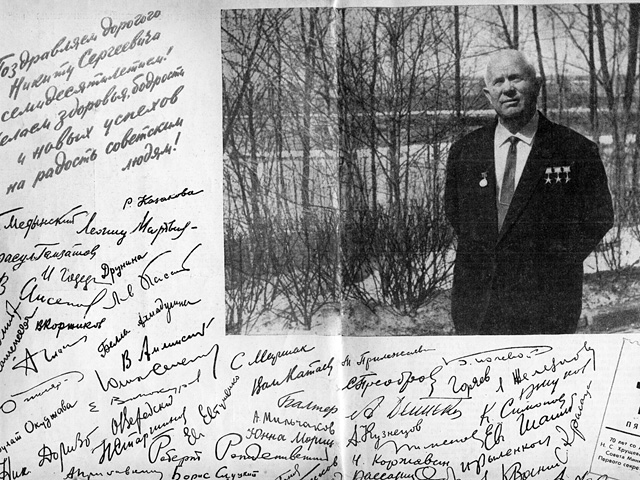

Поздравление Н. С. Хрущову с автографами самых известных литераторов того времени, многие из которых называли себя "детьми ХХ съезда"

Друзья и соперники в русской лирической поэзии второй половины ХХ века Александр Шевелев и Николай Рубцов.

В роли крестительницы "индустрика" выступила выпускница филфака Саратовского университета с большим педагогическим стажем и опытом Н. В. Рузанова. Преподаватель русского языка и литературы Индустриального техникума заметила в сельском "русачке" из смоленской глубинки (одноклассники тепло называли Ю. Гагарина Югом) большую любовь к декламации стихов со сцены и угадала в его имидже много общего с есенинским лирическим героем.

Как-то перед Новым 1952-м годом после урока литературы Юг признался Нине Васильевне, что из русских поэтов Есенин волнует его даже больше, чем Пушкин. Рузанова и сама в юном еще девичестве влюбилась в синеокого русокудрявого "пастушка" с берегов Оки и потому даже взволновалась от признания первокурсника Юга.

На следующий день (накануне праздника Крещения Господня) Рузанова принесла на занятия запретный томик опального поэта, рассказала, что знала о Есенине.

Не знаю, не помню,

В одном селе,

Может, в Калуге,

А может, в Рязани,

Жил мальчик в простой крестьянской семье,

Желтоволосый,

С голубыми глазами…

Прочитав эти стихи, Нина Васильевна остановилась, вздохнула, вскинув взор к духовным "небесам", посветлела скуластым круглощеким ликом и как будто помолодела до своего довоенного студенческого возраста.

А после урока Рузанова секретно вручила учащемуся Гагарину завернутую в тетрадную обложку книжечку для негласного чтения. Юг в течение января-февраля 1952 года выучил почти все стихи наизусть и так же по-тихому вернул заветную книжку учительнице.

В воспоминаниях Н. В. Рузанова утверждала, что Юг не только писал прекрасные сочинения по литературе (сохранилась его работа о творчестве М. А. Шолохова, но и писал стихи.

Комсомол - моя светлая юность.

Комсомол - моя совесть и честь.

Потому что в нем вечная юность

И святое горение есть, - пример гражданской лирики «индустрика» Гагарина.

В день празднования Богоявления 19 января 1956 года в библиотечном читальном зале 1-го Военного училища летчиков в Оренбурге (тогда Чкалове) впервые собрался литературный кружок курсантов под невоенным названием «Читательское объединение поэтов». Руководил ЧОПом опытный политработник ЧВАУЛа капитан-фронтовик Федоров. Чинно рассевшись на скрипучих дубовых стульях за длинными столами классной комнаты, кружковцы выходили к столу президиума, накрытого красным кумачом, по-военному поворачивались на каблуках к аудитории и, одернув гимнастерку, читали свои стихи или пели любимые советские песни.

На первом занятии ЧОПа первокурсник Юрий Гагарин свое творчество не показал, но есенинским звонким тенорком, громко, самозабвенно и зажигательно продекламировал несколько лирических стихотворений великого русского поэта Сергея Есенина.

…В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою,

Влекут меня незримые следы,

Погаснет день, мелькнув пятой златою,

И в короб лет улягутся труды.

…Все встречаю, все приемлю,

Рад и счастлив душу вынуть,

Я пришел на эту Землю,

Чтоб скорей ее покинуть.

В 1968 году уже после гибели Первого космонавта планеты вышли две его авторские книги «Психология и космос» и «Есть пламя». Художественная проза как и настоящая поэзия обладают чудеснейшим свойством запечатлевать богатство и неповторимость авторской души. Ярчайшая душевность Юрия Гагарина щедро разлилась по всем страницам всего написанного Первым космонавтом, воистину обладавшим лирическим талантом - Даром Божьим.

* * *

В сборнике стихотворений ленинградского поэта Александра Шевелева «Последние строки», вышедшем после его смерти в 1993 году, есть автобиография замечательного русского лирика, "вожатого" отдела поэзии популярного когда-то журнала «Аврора». Автор сообщал, что родился он в деревне Крисилино, которая рядом с Варшавским шоссе и в трех сотнях верст от Москвы. Исчезающая ныне эта деревенька значится в Спас-Деменском районе Калужской области. Там в 1934 году, через полгода вслед за соседом из Гжатчины Юрием Гагариным, родился Шевелев - в такой же бедной крестьянской семье. В 14 лет он, как и Гагарин, спасаясь от голода, навсегда покинул родной дом, уехав учиться в ремесленное училище, но не в Москву, как Юрий, а в Ленинград. После училища Александр с разгона закончил еще и техникум, а потом приборостроительный институт ЛИТМО, стал инженером-электронщиком и отработал в таком качестве почти десяток лет в секретных НИИ.

Знакомясь с посмертными поэтическими сборниками Шевелева, видишь, что самым сильным потоком в его творчестве были именно стихи о матери и о Родине, исполненные искренней любви к русской природе и жителям так называемой "глубинки". Этот поток возникал из неотступного желания разгадать таинственную загадку России: почему несчастен народ богатейшей и прекраснейшей страны?

Идет, качается крестьянин,

Нет, он не пьян, он опьянен,

Он одурачен, одурманен

И потому - опять смешон.

Как разъясняет далее поэт, крестьянин качается от того, что, встав раньше звезды, успел засеять поле. Кем опьянен, одурачен и одурманен труженик, кому он смешон, в стихотворении не указано, но догадаться читателю не трудно. И еще один намек: эпиграфом взята к стихотворению знаменитая рубцовская строка: «Россия, Русь! Храни себя...».

С Николаем Рубцовым его сверстник Александр Шевелев, интеллигент того же глубинно русского происхождения, был в приятельских отношениях. Это подтверждает включенное в сборник «Линия судьбы» стихотворение «Последний приезд Николая Рубцова в Ленинград».

В этой лирической зарисовке у Шевелева прорывается завистливая нотка: «Рубцов почти что знаменит, почти уже бессмертен». Без зависти не бывает искусства, которое по сути своей есть результат творческой конкуренции. Но сильнее "ревнивинки" в строках Шевелева звучит чувство общности судьбы всех по-настоящему русских поэтов - горькое чувство оттесненности от своего народа, печаль дождя, проходящего стороной. Еще это чувство можно назвать так: безответная любовь к нечитающему крестьянству.

…За три года - с 1959-го по 1962-й, когда детдомовский сирота из Вологды Николай Рубцов работал такелажником на Кировском заводе в бывшем Ленинграде, он одновременно писал стихи, заканчивал среднюю школу, сдавал экзамены, читал матросские стихи в Ленинградском Доме писателей для сидевших в зале Веры Пановой, Анны Ахматовой, Федора Абрамова и в библиотеке имени Маяковского, где в семинаре Даниила Гранина были молодые литераторы Иосиф Бродский, Александр Шевелев, Андрей Битов, Александр Кушнер.

Кресты, кресты…

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони

И вдруг увижу: смирно на лугу

Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они - и где-то у осин

Подхватит эхо медленное ржанье

И надо мной - бессмертных звезд Руси,

Спокойных звезд безбрежное мерцанье.

«Чудный изныв русской души по Родине вслед за Есениным пропел Рубцов, - утверждает большой мастер современной русской прозы Валентин Распутин. - Но не повторил, а извлек в небывалых доселе звуке и чувстве, в которых радость и боль, близкое и далекое, небесное и земное существуют настолько слитно, будто это одно и то же есть!»

Автор памятника Маршалу Жукову в Москве скульптор Вячеслав Клыков: «При встрече Рубцов мне сразу понравился. Было в нем нечто незаурядное. Сила духовная при всей его хрупкости. Живые выразительные глаза. Я своим друзьям говорил: «Вот это великий поэт, мне он больше нравится, чем Есенин. А мне в ответ: «Да ладно, это какое-то подражание поэту, не более». Какое там подражание?! У него все свое было. Такой глубины чувствования природы я ни у кого из русских поэтов не вижу».

Воспитательница детского дома в Вологде Нина Ильинична Клыкова вспоминала в беседе с основателем Музея Николая Рубцова в Москве Майей Полетовой: «Летом 1963 года меня навестил мой бывший воспитанник 50-х годов Николай Рубцов. Он перешел тогда на 2-й курс Литературного института имени А. М. Горького в Москве. Коля повзрослел, но так и не возмужал. Он рассказал мне, что его таланты пока что не очень признают, но подойдет время, он станет на путь Есенина и его стихи будут читать даже за границей».

Профессор Литературного института В. Друзин, вспоминая студента Рубцова, автора поэтического сборника «Сосен шум», писал: «Любя деревню, заявляя, что легче там, где поле и цветы, Николай Рубцов не страдал ограниченностью кругозора. Высоко ценя памятники старинного зодчества, слышал на сенокосах песни:

Все чаще новые, советские.

Все реже грустной старины.

http://bucharsky.ru/books/10/73/

* * *

Русская "Иордань" - Ока под Тарусой в день Вознесения Господня.

Поздравление Н. С. Хрущову с автографами самых известных литераторов того времени, многие из которых называли себя "детьми ХХ съезда"

Друзья и соперники в русской лирической поэзии второй половины ХХ века Александр Шевелев и Николай Рубцов.