ФРОНТОВЫЕ КИНООПЕРАТОРЫ РОСТОВСКОЙ КИНОСТУДИИ.

Памятник фронтовым кинооператорам Ростовской киностудии.

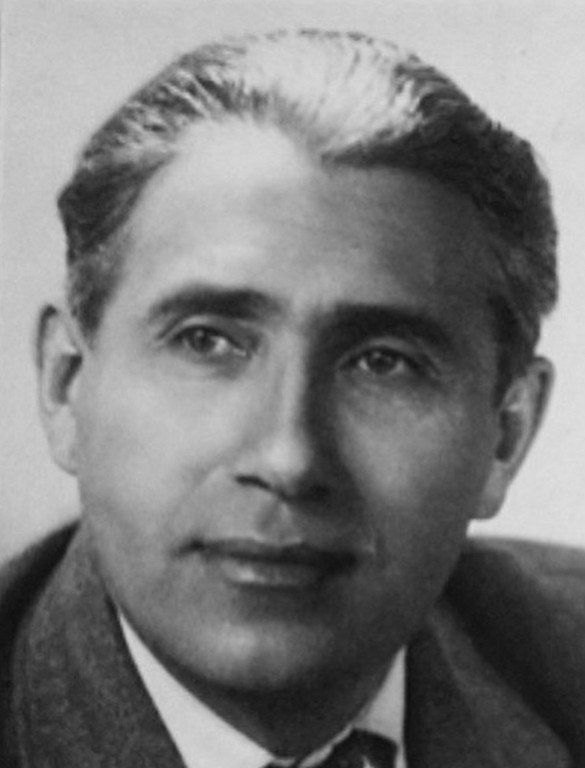

Асланов Гай Григорьевич (05 (16) июня 1913, село Крым (Ростовская область) - 24 мая 1974, Москва). Член СК СССР с 1957 года.

В 1933 году окончил художественное училище по специальности - оформитель. В 1937 году окончил индустриальный техникум по специальности - электрик (учеба проходила без отрыва от производства).

С мая 1938 - ассистент оператора Ростовской студии кинохроники.

Фронтовой оператор в годы Великой Отечественной войны. Призван в РККА в ноябре 1941 года Кинокомитетом при СНК СССР и ГлавПУРККА. Звание: инженер-капитан.

Снимал бои за Кавказ, Донбасс, сражения на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии:

с мая 1942 - в киногруппе Закавказского фронта (Черноморская группа войск);

с мая 1943 - в киногруппе Северо-Кавказского фронта;

с мая 1943 - в киногруппе Северо-Кавказского фронта;

сентябрь 1943 - декабрь 1944 - в киногруппе 4-го и 3-го Украинского фронтов;

июль 1943 - январь 1946 - в киногруппе Южной группы войск (Болгария).

В 1946 - 1956 - оператор Ростовской студии кинохроники. С апреля 1957 по май 1974 - оператор Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ).

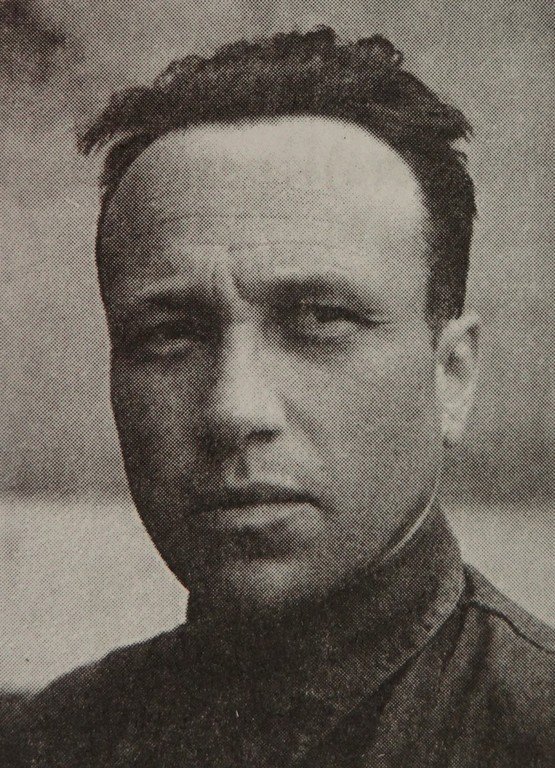

Бунимович Теодор Захарович (09 (22) июля 1908, Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия) - 29 мая 2001. Москва). Лауреат двух Сталинских премий (1942, 1943). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Член ВКП(б) с 1943 года. Член СК СССР с 1957 года.

В 1928 - окончил Государственный кинофототехникум (ГТК) в Ленинграде, работал оператором студии «Культкино».

В 1928 - 1930 годах работал фоторепортером журналов «Огонек», «Прожектор», «СССР на стройке».

Одновременно снимал фильмы как оператор на Ленинградских кинофабриках «Совкино» и «Трудкино».

В 1930 - 1937 - оператор Ростовской кинофабрики «Союзкино» Ростовской-на-Дону студии кинохроники.

В 1937 - 1941 - оператор Московской студии кинохроники Центральной студии кинохроники.

Фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

С сентября 1941 - в киногруппе Западного фронта.

В 1942 - 1943 - в киногруппе Воронежского фронта.

С апреля 1943 - в Центральной оперативной киногруппе.

С июля 1943 - в киногруппе 1-го Украинского фронта, в авиационно-десантных частях.

Является одним из кинооператоров документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (1942; режиссеры: Леонид Варламов, Илья Копалин), удостоенного премии «Оскар» Американской киноакадемии.

Снимал оба исторических парада на Красной площади (7 ноября 1941 года и Парад Победы 1945 года), принимал участие в съемках фильмов «День войны», «Крылья Родины», «Освобождение Белоруссии», «Освобожденная Чехословакия» и др.

[Spoiler (click to open)]

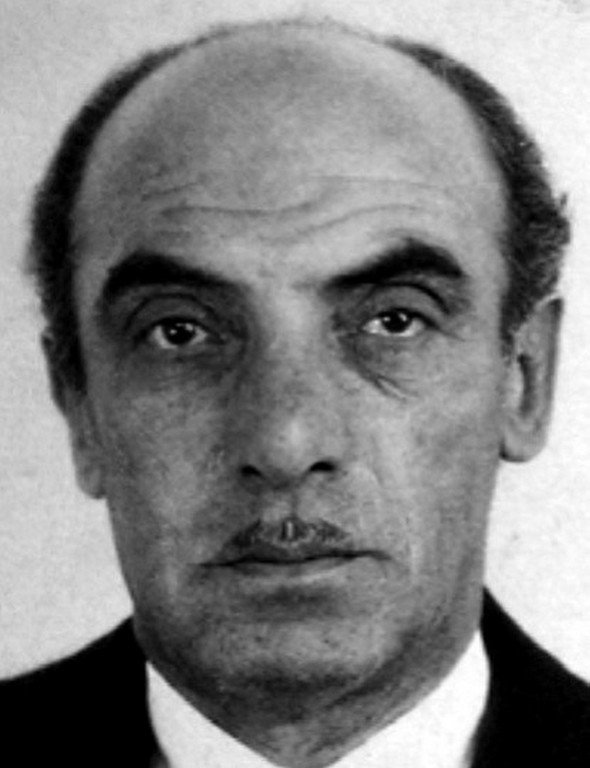

Кутуб-заде Кенан Абдуреимович (13 августа 1906, Константинополь - 22 февраля 1981, Ростов-на-Дону). Член ВКП(б) с 1939 года. Член СК СССР с 1959 года. За проявленное мужество и храбрость был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. За многолетний труд награждён орденом «Знак Почета».

В ноябре 1906 года семья из Константинополя вернулась в Крым и поселилась в Бахчисарае.

В 1925 году окончил отделение полиграфии Бахчисарайского художественно-промышленного техникума. Специальность - техник-полиграфист.

В 1925 - 1927 гг. - помощник оператора, в 1927 - 1929 г. - оператор Ялтинской киностудии ВУФКУ.

В 1933 - 1934 г. - помощник, ассистент оператора, в 1935 г. - оператор кинофабрики «Востоккино», «Востокфильм».

С 1935 - оператор киностудии «Мостехфильм».

С февраля 1936 - на Казанской студии кинохроники.

С июля 1937 - кинооператор Московской (затем Центральной) студии кинохроники (с 1944 - ЦСДФ).

Фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны. На фронте с 1942 года - кинооператор Политуправления 1-го Украинского фронта (1 УкрФ). Принимал участие в боевых операциях 1-го УкрФ, в том числе: Букринской, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской наступательных операциях, разгроме немецких войск в Западной Украине, Польше, Берлинской наступательной операции.

с 12 апреля 1942 г. - оператор киногруппы Калининского фронта

с 01 июля 1943 - 1945 г. - оператор киногруппы 1-го УкрФ (снимал в Освенциме).

Кадры, снятые Кутуб-заде совместно с фронтовыми кинооператорами - М. Ошурковым, Н. Быковым, Павловым и А. Воронцовым вошли в документальный фильм «Освенцим» (1945).

Также киноматериалы, снятые Кутуб-заде, и другими фронтовыми кинооператорами ЦСДФ, легли в основу обвинения нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе.

В 1946 - март 1948 - оператор Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ).

В марте 1948 - апреле 1949 г. - оператор Рижской студии художественных и хроникально-документальных фильмов.

В 1949 - 1980 - оператор Ростовской студии кинохроники, одновременно преподавал в кинотехникуме фотографию и киносъемку.

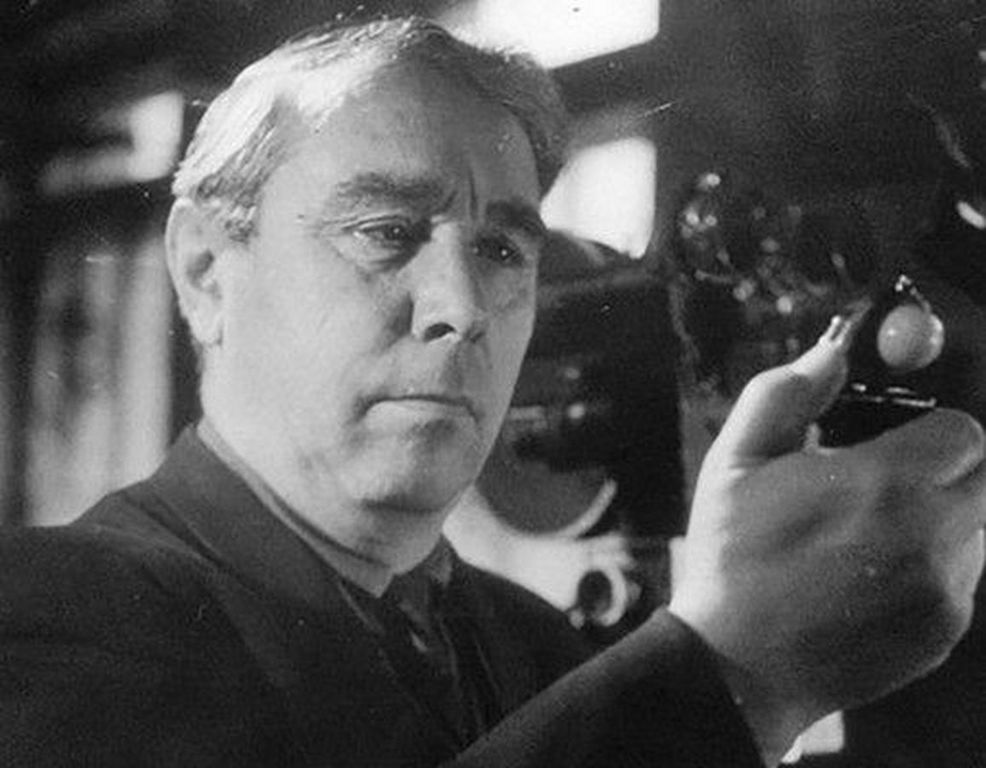

Мазрухо Леон Борисович (03 (16) июля 1908, Феодосия - 24 декабря 1979, Ростов-на-Дону). Лауреат Сталинской (Государственной) премии (1946). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. Беспартийный. Член СК СССР с 1957 года. Член Союза журналистов СССР.

В 1925 году окончил среднюю школу девятилетку в г. Феодосии. Увлекался фотографией.

В 1926 году как фотограф-любитель вступил в добровольное общество друзей советского кино и фото "ОДСКФ". Был избран ответственным секретарем Крымской областной организации ОДСКФ.

В 1927 году окончил годичные курсы кинооператоров при ОДСКФ в Симферополе; работал специальным корреспондентом Всеукраинского киножурнала «Кінотиждень» ("Кинонеделя"), выпускаемого в Киеве.

В 1929 году был приглашен кинокорреспондентом «Союзкиножурнала» (выходил в Москве).

В 1931 году был зачислен штатным оператором кинохроники Ялтинской кинофабрики «Востокфильма», затем переведен в АО «Востоккино» в Москву.

В 1932 году приказом кинокомитета («Союзкино») направлен на постоянную работу в качестве кинооператора в г. Ростов-на-Дону на Ростовскую кинофабрику «Союзкинохроники» (Ростовская студия кинохроники).

Фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны. В РККА с 1941 года. Призван ГЛАВПУРККА (по спецмобилизации) - военный кинооператор Центральной студии кинохроники. Звание: интендант 2 ранга.

С декабря 1941 до июля 1943 - оператор Южного, Закавказского, Северо-Кавказского фронтов;

С января 1944 на Ростовской студии кинохроники;

С июля 1944 в киногруппе ВВС 1-го Белорусского фронта.

Из-за болезни был отозван в тыл и вернулся на фронт в июле 1944 г. Занял ведущее место в киногруппе Военно-воздушных сил. Одним из первых в стране освоил воздушную съемку, совершил 48 боевых вылетов, во время которых отснял километры пленки. В служебных характеристиках отмечались смелость и высокое профессиональное мастерство. Его съемки вошли в фильмы «Хелм - Люблин», «На подступах к Варшаве», «От Вислы до Одера».

Осенью 1945 года, после демобилизации, вернулся работать на Ростовскую студию кинохроники.

С 21 сентября 1945 до 24 декабря 1979 - оператор, режиссер Ростовской студии кинохроники.

Снял более 40 короткометражных и полнометражных фильмов.

Маневич Борис Исаакович (18 апреля (01 мая) 1910, Ставрополь - 08 января 1992, Ростов-на-Дону) - оператор документального и научно-популярного кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Член ВКП(б) - КПСС с 1948 года. Член Союза кинематографистов СССР (Ростовское отделение) с 1958 года.

Во время Первой мировой войны семья Маневича переехала в Таганрог, а затем в Ростов-на-Дону.

В 1920 - 1928 учился в Ростовской-на-Дону средней школе им. А.В. Луначарского.

В 1925 году поступил учеником на электростанцию кинотеатра «Солейль».

В 1929 году учился на рабфаке на киномеханика. Организовал и возглавил фотокружок.

С 1930 - помощник оператора, с 1933 по 1937 - оператор Ростовской кинофабрики «Союзкино» Ростовской студии кинохроники.

С 1937 - на Алма-Атинской студии кинохроники.

В музее кино хранится письмо (2 рукописных листа) от 27 сентября 1940 года на имя заместителя начальника Главного управления по производству хроникально-документальных фильмов Комитета по делам кинематографии Романа Григорьевича Кацмана от Маневич Павлины (жены кинооператора Бориса Исааковича Маневича) с просьбой оставить мужа работать в Алма-Ате и не переводить на очередной корреспондентский пункт.

С июля 1942 - оператор киногруппы Северного флота;

С декабря 1944 по апрель 1945 - оператор киногруппы 2-го Белорусского фронта.

«Проявил себя смелым оператором, спокойно работающим в опасной обстановке. У меня вызывает опасение, что проведенные им съемки будут заниженного качества и неинтересны, т. Маневич как-то слишком безразлично смотрит на происходящие события с точки зрения возможности их фиксации. Он как-то плохо видит материал для съемок в окружающих событиях. Мои опасения сводятся к тому, что за его инертностью скрывается творческая слабость оператора. Не видя его съемок мне трудно делать решительные выводы, но такое впечатление сложилось после бесед с ним и с работавшими с ним в паре операторами. Сейчас Маневич остался без аппарата из-за пожара, при котором погибла камера. А сам он получил серьезные ожоги и после выхода из госпиталя будет направлен в Москву.

20 марта 1945 г. Начальник киногруппы Трояновский».

В 1945 - 1956 - на Алма-Атинской студии документальных фильмов, работал также на Северно-Кавказской студии кинохроники и Новосибирской студии кинохроники.

Необоснованно репрессирован. Приговорен Верховным судом Северо-Асетинской АССР 08 февраля 1952 г. к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован в 1957 году.

В 1956 - 1980 - на Ростовской студии кинохроники.

Режиссер-оператор 25-ти научно-популярных фильмов.

Организатор, первый уполномоченный и секретарь правления Ростовской организации Союза кинематографистов СССР. Один из организаторов ростовского отделения кинопропаганды и наставник детских кинолюбителей.

ПЕТРОВ, Виктор Александрович (1897, Пермь - не ранее 1959).

В кино с 1928 года. В 1928 году прошел специальные операторские курсы под руководством Николая Константинова. С 1928 г. оператор лаборатории А/о "Киносибирь", с 1932 - Восточно-Сибирское отделение "Союзкинохроники" (Иркутск). С 1935 - оператор Тульского корпункта Ростовской студии кинохроники.

Фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

С декабря 1941 - оператор киногруппы Юго-Западного, с сентября 1942 - Закавказского фронта, в июле 1943 - феврале 1945 - оператор киногрупп Северо-Кавказского, 3-го и 4-го Украинского фронтов.

В 1945 - 1959 - оператор Тульского корпункта Ростовской студии кинохроники.

Награжден орденами "Знак Почета" (1936) и Красной Звезды и медалями.

1927 - к/ж «Северный Кавказ»; 1938 - «По пути Серго Орджоникидзе»; 1955 - «В передовом колхозе».

Также снял фильмы: «Кубанская столица»; «Долина нарзана»; «Вокруг Кавказского хребта»; «Советский Дагестан»; «В Сальских степях»; «Город-курорт»; «Сельская Спартакиада» ; «Штурм преград»; «Скоростное строительство в колхозе»; «В районном центре»; «На мирной земле».

Снял 1350 сюжетов для кинопериодики.

Пойченко Михаил Иванович (19 октября (01 ноября) 1909, с. Фурмановка (ныне Кировоградская область, Украина) - 16 июня 1992, Киев (ныне Украина). Оператор документального кино. Заслуженный деятель искусств УССР (1988). Член Союза кинематографистов СССР (с 1962 года) и Союза кинематографистов Украинской ССР.

В 1930 году окончил 2 курса заочного отделения Киевского рабфака.

В 1929 - 1933 - учился на заочном отделении операторского факультета ГТК - ГИКа.

С июня 1936 по 1940 - ассистент оператор, с 1941 - оператор Краснодарского корпункта Ростовской студии кинохроники.

Фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

С осени 1941 - оператор киногруппы Южного фронта;

С сентября 1942 - оператор киногруппы Северо-Кавказского фронта;

С 1944 - оператор киногруппы 2-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов.

«Тов. Пойченко является талантливым военным корреспондентом кинохроники. Участвовал в съемке ряда важнейших операций на Черноморском побережье и в Крыму.

Дважды снимал крупные десантные операции: в мае 1943 года работал у Новороссийска, в январе 1944 года сопутствовал первым десантным группам, высадившимся на Керченском полуострове. Каждый раз давал материал высокого качества, представляющий большую документальную ценность.

Во время штурма Новороссийска снимал действия десантных групп, осуществлявших захват порта со стороны бухты.

В 1944 году является активным участником съемок освобождения Крыма.

Снимал в боевых порядках частей Особой Приморской армии, в бригадах морской пехоты и в войсках 4-го Украинского фронта.

Снял ряд интересных эпизодов во время боев на подступах к Севастополю. Среди [съемок] выделяются: кадры танковой атаки, снятой из окопа на переднем крае, и кадры наступления боевых порядков пехоты, на которых видна артиллерия, бьющая прямой наводкой по немцам.

Кадры тов. Пойченко широко использовались при монтаже СКЖ и фильма "Освобождение Крыма".

Тов. Пойченко заслуживает представления к правительственной награде.

Зам. директора Центральной ордена Красного Знамени студии документальных фильмов Л. Сааков».

Съемки Михаила Пойченко вошли в документальные фильмы «Комсомольцы», «Битва за Севастополь», «Победа на Правобережной Украине», «Освобожденная Чехословакия».

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985), орденами «Знак Почета» (1971) и Трудового Красного Знамени (1981), а также медалями.

В 1945 - 1950 - оператор Литовской студии кинохроники.

В 1950 - 1957 - оператор Ростовской студии кинохроники.

В 1957 - 1986 - оператор Львовского корпункта «Укркинохроники».

В 1965 году был награжден 1-й премией ВКФ за документальный фильм «Корабли не умирают».

Смолка Александр Ильич (13 (26) декабря 1909, Екатеринодар (ныне Краснодар) - 09 октября 1982, Ростов-на-Дону) - кинооператор документального и научно-популярного кино. Член СК СССР с 1959 года.

В 1928 - 1930 - осветитель на кинофабрике «Белгоскино».

Кинооператор Ростовской студии кинохроники (Краснодарский корпункт).

В 1935 году окончил операторский факультет Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ).

С мая 1935 по 1941 - работал на «Ленфильме».

Фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны. На фронте с 1941 года. Военный кинооператор Ленинградской студии кинохроники.

С 15 января 1942 по 1945 - оператор киногруппы Черноморского флота (откомандирован от Центральной студии кинохроники).

Вел съемки военных действий в Крыму, на Кавказе, Белоруссии, Германии. Снятые им сюжеты и материалы вошли в выпуски СКЖ, в фильмы «Фронтовые подруги», «Черноморцы», «Битва за Кавказ», «Битва за Севастополь», «Народные мстители», «Освобождение Румынии», «Освобождение Болгарии», «Победа на Юге».

В 1945 - 1946 - оператор Центральной студии документальных фильмов.

С 1947 по 1960 - оператор Краснодарского корпункта Ростовской студии кинохроники.

Награжден орденом Красного Знамени и медалями.

Давид Григорьевич Шоломович (11 сентября 1914, Самара - 27 августа 1965, Москва). Лауреат Сталинской (Государственной) премии (1942). Награжден орденами: орден Красной Звезды (1943), орден Красного Знамени (1945), два ордена Отечественной войны II степени (оба 1945 года). Член ВКП(б) с 1941 года. Член Союза журналистов СССР, член СК СССР.

В 1932 году окончил Самарский теплотехникум.

В 1932 - 1935 годах работал фотокорреспондентом краевой газеты «Волжская Коммуна».

В 1939 году окончил операторский факультет ВГИКа.

С февраля 1942 - оператор Ростовской студии кинохроники.

Фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. В РККА с 1941 года. Призван ГлавПУРККА как кинокорреспондент. Звания: военинженер 2 ранга, инженер-майор.

С января 1942 года по сентябрь 1945 года - военный кинооператор Центральной студии кинохроники (с 1944 - ЦСДФ).

С декабря 1941 - оператор киногруппы Южного, Юго-Западного фронтов;

С сентября 1942 - оператор киногруппы Закавказского фронта;

С июля 1943 по октябрь 1945 - в киногруппах Северо-Кавказского, Черноморского, 2-го Белорусского, 1-го Украинского, 4-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, также снимал в 4-й и 8-й Воздушных армиях.

Давид Шоломович был непосредственным участником 35 боевых вылетов с бомбометаниями, разведкой в различных штурмовых, гвардейских, бомбардировочных авиаполках.

В июне 1943 года группа кинооператора М. Трояновского снимает расследование злодеяний фашистов, процесс, который проходил с 14 по 17 июня над пособниками немцев, и первую публичную смертную казнь восьми изменников Родины. Был снят фильм в 2 частях «Краснодарский процесс» («Приговор народа»; режиссёр: Ирина Сеткина; операторы: А. Левитан, Д. Шоломович, Л. Котляренко, Г. Асланов, С. Стояновский, М. Трояновский; звукооператор: В. Котов).

С октября 1945 года зачислен фотокорреспондентом Советского Информбюро.

С августа 1947 года до мая 1948 - оператор Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ).

Последние годы работал фотокорреспондентом Агентства печати «Новости».

Автор известных художественных фотографий 1940-х - 1960-х годов.

В 1980 году фотодокументы: фотографии и негативы, безвозмездно переданы вдовой и дочерью в Центральный государственный архив кинофотодокументов (ныне РГАКФД).