1122. 85-летию Изяслава Петровича Лапина посвящается

26 июня этого года исполнилось бы 85 лет выдающемуся психофармакологу Изяславу Петровичу Лапину. В силу ряда обстоятельств я публикую текст, посвященный этому событию, только сегодня.

Наша тесная дружба со Славой Лапиным, вначале Изяславом Петровичем, началась очень давно.

Мы познакомились в Тартуском университете, когда Слава очень одобрительно отозвался о моем докладе. В то время моя тесная дружба с Тартуским университетом только начиналась. Всегда отличавшийся доброжелательностью и живым остроумием, Лапин закончил свое выступление, касающееся моего доклада, словами «А кроме того, я испытал истинное удовольствие, когда увидел психиатра, который смог без запинки произнести «две гидроксильных группы в боковой цепи».

Как Слава любил говорить, наше общение проходило главным образом в тесных скафандрах участников научных форумов, и все, что касалось исследований в этой области, составляло собой его основную часть.

Мы встречались очень часто до его отъезда в Соединенные Штаты. Я думал, что он уехал навсегда, но он вернулся. «Как я мог не вернуться, - сказал он, - ведь у меня здесь внук, талантливый музыкант, и к тому же горячо любимый».

Времена менялись.

Я ничего не знал о том, что он вернулся, а Слава ничего не знал о том, что я начал вести Живой Журнал, и неожиданно - эврика так эврика - обнаружил в моем журнале текст «Мои ленинградские друзья». С этого момента наша тесная дружба возобновилась и уже не прерывалась, но стала она дистанционной.

Слава жил в Питере, но мы ежедневно переписывались и, получив мое письмо, он немедленно на него отвечал, интересно и подробно.

Но 22 августа 2012 года я послал ему письмо, на которое уже не получил ответа.

Он был тяжело болен, но, несмотря на это, продукты и лекарства покупал себе сам, благо это было в том же доме. На мой взгляд, ему была нужна срочная госпитализация в кардиологическую реанимацию, и это было несложно сделать через страховую компанию из Москвы. «Госпитализация, - написал мне Лапин, - возможна. Но не сейчас. Что может быть поздно, понимаю». Это означало, что человек сделал выбор.

Согласно официальной версии, Лапин скончался 25 августа 2012 года. В этот день его обнаружила дочь, вернувшаяся из командировки. Но уже 23 августа он не ответил на мое письмо, что означало, что он либо умер в тот день, либо уже был не в состоянии предпринимать какие-то действия. Дочь Лапина жила в одном квартале от него, но выбиралась к нему редко. А 24-го августа, вернувшись из двухдневной командировки в Москву, она позвонила отцу, телефон не ответил, и она не поехала посмотреть, что происходит, а решила поехать завтра. 25-го она обнаружила его мертвым, и этот день стал официально считаться днем его смерти.

В интернете моя ближайшая сотрудница Наталья Иванова (zewgma) обнаружила статью о Лапине, написанную его коллегой Ольгой Кенунен через год после его смерти. Это последняя по времени публикация о Лапине (не считая моей сегодняшней), по крайней мере из доступных в интернете. Она написана хорошим языком, содержит интересные факты, сопровождается редкими иллюстрациями. Я решил опубликовать ее в своем журнале.

Памяти Изяслава Петровича Лапина.

Несколько слов о феномене плацебо

Кенунен О.Г. (Санкт-Петербург)

Прошел почти год, как 23 августа 2012 г. на 83 году ушел из жизни известный ученый, психофармаколог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник психоневрологического института им. В.М. Бехтерева Изяслав Петрович Лапин. Ушел из жизни, но навсегда остался в памяти тех, кому довелось с ним встречаться, быть знакомым, а тем более работать в течение многих лет. У каждого из нас остался свой образ этого незаурядного человека. Официальный некролог, который был размещен на сайте института им. В.М. Бехтерева (http://bekhterev.ru), содержит основные биографические сведения и оценку научной деятельности Изяслава Петровича. Меня же попросили поделиться своими личными впечатлениями и воспоминаниями о моем шефе и научном руководителе, что я и постаралась сделать, вспоминая рассказы самого Изяслава Петровича и не претендуя при этом на точность дат и названий событий, званий и титулов.

И.П. Лапин родился в Ленинграде 26 июня 1930 г. Его отец был инженером и работал в одном из конструкторских бюро Ленинграда. Он довольно рано умер, и Изяслав Петрович воспитывался и долго жил с мамой и тетей, которых очень нежно любил, и заботился о них до последних их дней. В Ленинграде мальчишкой он пережил блокаду. Рассказывал нам, как гасил зажигалки на крышах домов, и очень гордился званиями «Житель блокадного Ленинграда» и «Ветеран Великой Отечественной войны». Разносторонняя одаренность Изяслава Петровича проявлялась с детства. В школьные годы он занимался музыкой, окончил музыкальную школу, был лауреатом различных конкурсов. Во Дворце пионеров учился игре в шахматы и любил вспоминать, как обыгрывал там самого «Витьку Корчного»! В студенческие годы, будучи членом СНО, Изяслав Петрович увлекся физиологией, познакомился и работал у академика Л.А. Орбели, которого в дальнейшем почитал своим Учителем. В 1953 г. И.П. Лапин с отличием окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и поступил в аспирантуру на кафедру фармакологии Ленинградского педиатрического института. Его научным руководителем стал заведующий кафедрой академик В.Н. Карасик. Тесная связь с этой кафедрой в течение многих последующих лет сохранялась и поддерживалась не только самим Изяславом Петровичем, но и сотрудниками его лаборатории, созданной в ноябре 1960 г. в институте им. В.М. Бехтерева. Это была первая и на протяжении ряда лет единственная в Советском Союзе лаборатория психофармакологии. Это не удивительно, поскольку психофармакология как самостоятельная наука возникла всего лишь несколькими годами ранее: в 1952 г. был синтезирован и применен в психиатрической клинике хлорпромазин (аминазин), ставший первым нейролептиком, а в 1957 г. - первый антидепрессант имипрамин. Крестным отцом лаборатории стал профессор М.Я. Михельсон - видный фармаколог, токсиколог, возглавлявший тогда лабораторию фармакологии Института эволюционной физиологии им. И.М. Сеченова. Именно он рекомендовал дирекции института им. В.М. Бехтерева И.П. Лапина на должность руководителя создаваемого подразделения и нескольких научных сотрудников, ставших «ядром» этой лаборатории. В течение многих лет на стене в нашей лаборатории висела коллективная фотография первых сотрудников с М.Я. Михельсоном в центре. Как и с коллегами из педиатрического, с фармакологами из «сеченовского» лабораторию многие годы связывали рабочие и дружеские отношения. С начала своего существования лаборатория собрала молодых, талантливых и полных энтузиазма людей. В ней работали, находя общий язык, врачи, психиатры, физиологи, биохимики. Коллектив был небольшим и очень стабильным. Внутри лаборатории никогда не было распрей, интриг или серьезных разногласий. Атмосфера была теплой и творческой. Близкие отношения между собой и до сих пор поддерживают все ныне здравствующие сотрудники той лаборатории.

Общая фотография сотрудников * совсем еще молодой лаборатории психофармакологии.

В центре: Е.Л. Щелкунов, Ю.Л. Нуллер и И.П. Лапин (1970 г.)

Сначала в центре общего научного интереса были антидепрессанты. Шло интенсивное изучение механизма их действия, разработка экспериментальных методик оценки их эффективности и скрининга новых препаратов. Затем появились и другие направления, объединяло которые поиск и создание эффективных средств и способов лечения различных видов психопатологии (депрессии, тревоги, алкоголизма, синдрома Туретта) на основе изучения их патогенеза в эксперименте и в клинических условиях. Этому способствовало тесное сотрудничество лаборатории со многими отделениями института («алкогольным», «детским», «неврозов», нейрохирургии и др.). А началось это сотрудничество буквально с первых лет ее существования, когда первым аспирантом Изяслава Петровича стал Ю.Л. Нуллер, впоследствии выдающийся психиатр и клинический психофармаколог, а в то время имевший еще одного руководителя Т.Я. Хвиливицкого, возглавлявшего отделение биологической психиатрии. Потом аспирантами и студентами И.П. Лапина были многие из нынешних психиатров и психофармакологов, работающих теперь в разных странах, от США и Великобритании до Узбекистана.

Лаборатория И.П. Лапина на долгие годы снискала себе славу самого интеллектуального подразделения института. Задавал тон, конечно, руководитель. Одной из незыблемых на долгие годы традиций лаборатории стало проведение еженедельных заседаний. На них сотрудники рассказывали о ходе текущих научных исследований, все вместе обсуждали полученные результаты, выступали с тематическими сообщениями, отчитывались и делились впечатлениями об участии в научных мероприятиях. Одним из замечательных правил лаборатории было предварительное заслушивание тех, кто готовился к публичному выступлению за стенами лаборатории, будь то научная конференция или защита диссертации (диплома). В течение нескольких первых лет эти «лабораторные» по инициативе и настоянию Изяслава Петровича проходили на английском языке! Сам он не только свободно владел английским, а уже одно это в те времена было большой редкостью, но в разной степени и другими языками: немецким, французским, польским, итальянским. Это давало ему возможность быть в курсе новейших мировых исследований, читая зарубежную научную периодику на языке оригинала, и лично общаться с иностранными коллегами на различных съездах и конференциях, а также вести с ними переписку и публиковать свои статьи в иностранных журналах. Лаборатория, возглавляемая профессором Лапиным, быстро завоевала авторитет и в фармакологическом мире, и в 1976 г. ей была доверена организация приема иностранных участников IV Всесоюзного съезда фармакологов, проходившего в Ленинграде. Как дружно, слажено и весело работали тогда все сотрудники от профессора до лаборантов! Наша деятельность была так четко организована, что не было никаких сбоев, накладок или суеты. Удавалось даже посещать научные заседания. Тогда мне и довелось увидеть и послушать выступления таких классиков отечественной фармакологии как академики С.В. Аничков, В.В. Закусов, А.В. Вальдман, познакомиться с Д.А. Харкевичем и К.С. Раевским.

Изяслава Петровича всегда отличала социальная активность, которая, похоже, была ему присуща с юности. Так, например, он рассказывал, как после принятия постановления ЦК ВКП(б) о запрете публикаций М.М. Зощенко (1946 г.), он пошел к писателю домой и выразил ему свою поддержку! Эта активность и свободное общение с людьми объясняет обширный круг самых разных людей, знакомством с которыми Изяслав Петрович гордился. Среди них были Папа Иоанн Павел II, А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр, выдающийся нейрофизиолог Хосе Дельгадо, Ганс Селье и психолог Макс Люшер, создатель цветового теста Люшера, и многие другие. С кем-то Изяслав Петрович был знаком только по переписке, с другими общался лично. На стене в его кабинете висели портреты его выдающихся коллег, и профессор любил рассказать о каждом из них своим гостям. Посетители шли к нему один за другим. Телефон в его кабинете практически не умолкал (при проведении лабораторных заседаний он его просто отключал). Переписка Изяслава Петровича была огромной, а сколько поздравительных открыток к Новому году и 9 мая писали мы и отправляли коллегам из Москвы, Волгограда, Владивостока и других городов буквально всех союзных республик!

И.П. Лапин и сам был ярким и талантливым человеком. Он был одним из основателей отечественной психофармакологии, признанным в мире специалистом. Его имя в профессиональных кругах навсегда связано с серотониновой гипотезой депрессии, которая, в соавторстве с Григорием Оксенкругом, тогда аспирантом Изяслава Петровича, а ныне американским психиатром и ученым, была опубликована в 1969 г. в авторитетнейшем журнале Lancet. Результатом развития этой гипотезы стало появление новой группы антидепрессантов СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), а Изяслав Петрович в шутку называл себя «дедушкой прозака». Кроме того, И.П. Лапин стал пионером в исследовании нейроактивности кинуренинов, их роли при стрессе и в формировании ряда патологических состояний (тревоги, депрессии, алкоголизма, эпилепсии и др.). Это направление стало быстро развиваться, а количество ссылок на работы Лапина (общее число его научных публикаций около 400) было таким, что Международный институт научной информации признал его «классиком цитирования».

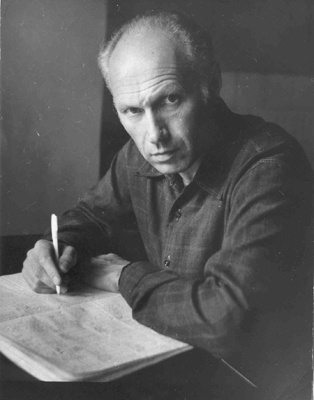

И.П. Лапин за работой в своем кабинете (конец 1980-х)

Еще один аспект научной деятельности И.П. Лапина, принесший ему широкую известность - это изучение плацебо-эффектов и плацебо-реактивности. Начав одним из первых в стране совместно с Ю.Л. Нуллером изучать роль плацебо, Изяслав Петрович на протяжении многих лет продолжал уделять внимание этому вопросу. Результатом обобщения обширных данных литературы и накопленных собственных наблюдений, полученных в эксперименте и в клинике (в психиатрических и соматических стационарах), стали несколько книг, посвященных данной теме: «Плацебо и терапия», «Личность и лекарство. Введение в психологию фармакотерапии», «Психологические помехи фармакотерапии». Эти и некоторые другие работы И.П. Лапина выложены на сайте его близкого друга профессора Ф.Б. Березина (http://berezin-fb.su). Сегодня я активно рекомендую их своим студентам-психологам, слушающим курс «Психофармакотерапии».

И.П. Лапин бывал серьезным, сосредоточенным, временами холодным и даже «колючим»

(середина 1990-х).

Читать дальше - полная версия статьи на сайте