Поездка по Русскому Северу летом 2022г. Часть XXXII. Кирилло-Белозерский монастырь. История.

И вот мы въехали во град Кириллов. Разместились в безумно атмосферной гостинице Корона, зажатой между гаражами и стройдвором местного ДРСУ (о гостинице я расскажу позже) и отправились в знаменитый на всю Россию Кирилло-Белозерский монастырь - отдых должен быть безжалостным и беспощадным. Так что топа-топа, пока вглубь истории.

Кирилло-Белозерский монастырь с высоты птичьего полёта.

Для начала, думаю, стоит дать схему монастыря, чтобы представлять что есть что и где находится.

Карта-схема монастыря.

Ну а теперь приступим.

Обитель возникла на монастырской колонизации в конце XIV и начале XV веков, начало которой положил Сергий Радонежский. В 1397 году ученик Сергия Радонежского - монах Кирилл Белозерский вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей обители. Его спутник Ферапонт Белозерский впоследствии основал неподалёку Ферапонтов монастырь. Устав белозерских монастырей отличался особенной строгостью.

Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь, Нило-Сорская пустынь и др. Эти малонаселённые земли сравнительно недавно вошли в состав Великого княжества Московского, которое было кровно заинтересовано в их скорейшем экономическом освоении. Московские князья традиционно поддерживали тесные связи с белозерской обителью; сохранились послания преподобного Кирилла сыновьям Дмитрия Донского.

Монастырь, следуя традиции, заложенной Сергием Радонежским, с самого начала играл большую роль в политике Великого княжества Московского, безусловно поддерживая курс на объединение Руси под властью Москвы, начатый Иваном Калитой.

В 1447 году монастырь посетил великий князь Василий Тёмный, находившийся до того в ссылке в Вологде. Кирилловский игумен Трифон освободил его от крестного целования не претендовать вновь на московский престол. Великий князь добра не забыл, что благотворно сказалось на обители.

В условиях конкуренции Москвы с Новгородской республикой Кириллов монастырь стал не только важнейшим опорным пунктом для закрепления в Заволочье, но и крупным экономическим центром: через него пролегал торговый путь далее на север к Белому морю, здесь пересекались разнонаправленные торговые потоки. До петровского времени монастырь вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. А соль и рыба, по тем временам - стратегические продукты первого ряда.

Обитель рано стала одним из важнейших книжных центров России. К концу XV века здесь хранились 210 рукописей. Сохранились шесть рукописных сборников за авторством одного только белозерского монаха Ефросина, которому принадлежит, среди прочего, окончательная редакция (и название) поэмы «Задонщина». К 1601 году монастырская библиотека насчитывала 1065 рукописных и печатных книг, начиная с сочинений по естествознанию, лично переписанных ещё преподобным Кириллом.

На рубеже XV и XVI веков Кириллов монастырь, где подвизался Нил Сорский - один из главных центров движения нестяжателей.

Белозерские земли первоначально относились к Ростовской епархии. Первой каменной постройкой монастыря был возведённый в 1497 году артелью ростовских мастеров Успенский собор. Он сохранился до наших дней, правда, оброс пристройками, как Барбоска блохами.

Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря.

В XVI веке рядом с Большим Успенским монастырём появился малый Ивановский монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь стал эдаким гнездом монастырей, вроде греческого Афона.

Многие из сохранившихся храмов были отстроены в камне на исходе правления Василия III - монарха, которого, как и его отца Ивана III Великого наша популярная история очень сильно недооценивает. В 1529 году этот правитель приехал в Кириллов монастырь с женой Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына - будущего царя Ивана IV Грозного, прозванного за жестокость Васильевичем, как выразился один западный горе-исследователь - в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. Иван Васильевич на протяжении всей своей жизни считал себя обязанным монастырю своим рождением. А Иван Васильевич своих долгов не забывал. Никаких. Так что на вклады не скупился. Закономерно, что перед смертью, принимая схиму, первый русский царь, как и его отец, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря.

Монастырь богател, разрастался и, несмотря на большой пожар в 1557 году, стал крупнейшим средоточием каменных построек на севере Русского государства и крупнейшим церковным землевладельцем после Троице-Сергиева монастыря. В монастырских владениях числилось 607 деревень, город Кириллов и куча ремесленных и торговых предприятий.

Кирилловские настоятели занимали весьма значимое место в церковной иерархии и, как правило, со временем переходили на влиятельные архиерейские кафедры. Голос Кирилловского архимандрита много значил и при выборах митрополита, а позже - патриарха. Да и на митрополичью и патриаршую кафедру выходцы из монастыря прыгали тоже нередко.

Но не одними царскими дарами жив был монастырь. Князья Белозерские за 200 лет снесли туда все свои владения, бояре тоже не жадничали. Купцы от аристократии не отставали, например, гости Живляковы и Леонтий Дмитриев делали в монастырь вклады, не уступавшие тем, что делал Иван IV и богатые бояре.

Как и другие северные монастыри, Кириллов по совместительству работал тюрьмой. Здесь успели посидеть Вассиан Косой, бояре Михаил Воротынский, Иван Шуйский, Иван Мстиславский, Борис Морозов, великий князь Симеон Бекбулатович, московский митрополит Иоасаф (Скрипицын), патриарх Никон, деятель старообрядчества Феодосий Ворыпин и др.

В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с восемью башнями. Внутри стен стояло девять каменных церквей, колокольня. Некультовые постройки пока оставались деревянными. В 1604 году священник вологодского Софийского собора Анисим Самсонов написал 20 образов Божией Матери и 20 образов преподобного Кирилла Белозерского для Кириллова Белозерского монастыря.

Вот так, согласно реконструкции, выглядела первая крепость. Кликабельно.

В Смутное время монастырь выдержал в 1612-1613 годах осаду и отбил (до 1616) несколько нападений войск польских и литовских интервентов. Во время штурма был убит командовавший осаждавшими польский, точнее, казацкий (из реестровых) полковник Прилуцкий по фамилии Песоцкий. Ирония судьбы - потомок этого Песоцкого в XIX веке постригся в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре.

В 1615 году Кирило-Белозерскому монастырю передали солеварницы Нёноксы, а это огого какой актив по тем временам, даже с учётом того, что в 1613 году банды мародёров их порядком изгадили.

После этих событий русское правительство осознало значение обители, как крепости, прикрывающий водный путь на Север и Балтику. В 1654-1680 годах были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени, и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России, благо укрепления строились по последнему слову тогдашней русской фортификационной техники и бюджета не жалели.

Вид крепости с дрона. Позволяет понять как организованы сектора обстрела башен.

Тоже дронофото. Тут хорошо видно, что большинство стен крепости имеет два боевых хода.

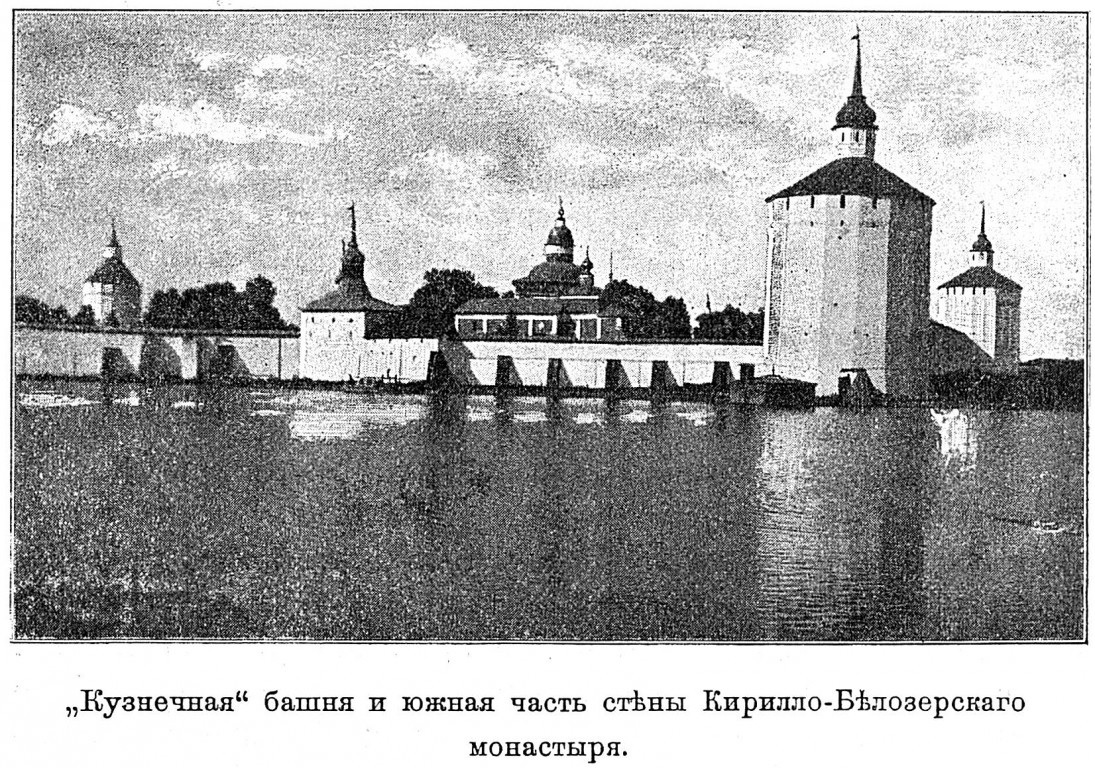

Кузнецкая башня и озёрная стена. Видите как высоко расположены орудийные амбразуры верхнего яруса на башне? А помио них есть ещё четыре боевых яруса, но они больше для противоштурмовой артиллерии кинжального огня, тогда как верхний - для контрбатарейной борьбы.

Так что Кирилло-Белозерские фортификации это прекрасный пример русской артиллерийской крепости, демонстрирующие отличную от Воббановской систему артиллерийской обороны крепости, строящейся вокруг башен, а не бастионов и опирающейся на большую дальнобойность артиллерии крепости за счёт превышения огневой позиции крепостной артиллерии над огневыми позициями осадной артиллерии. Долгое время это работало.

Никон, бывший патриарх Московский, был сослан сюда в 1676 году после смерти царя Алексея Михайловича и провёл здесь последние 5 лет своей жизни. Он умер по дороге отсюда в Москву.

В 1722 году в монастырь приезжал Пётр I. Обитель к тому времени была собственником 21 тысячи крестьян, проживавших на территории 16 уездов, однако с появлением у России балтийских портов и упадком северной торговли через Архангельск экономическое значение монастыря стало падать.

Постепенный закат монастыря продолжался и при следующих правителях. В 1764 году, в рамках политики секуляризации церковных земель, указом Екатерины II обитель была лишена крестьян и угодий. Через 12 лет из монастырской слободы был образован город Кириллов, а в крепостной стене помещена городская и уездная тюрьма - не пропадать же добру.

Правда, с запуском Мариинской водной системы (о ней я рассказывал здесь) в монастыре снова начался экономический подъём - он снова оказался на оживлённом торговом пути. Но прежнего могущества он уже никогда не достиг.

Так монастырь выглядел в начале XX века.

И так.

В 1918 году монастырь был упразднён, а его игумен Варсонофий был отправлен в штаб к Духонину. В принципе, за дело - сносился с англичанами, засевшими в Архангельске. Правда, те, кто его расстреливал об этом не знали, но законы воздаяния они такие...

В 1924 году в стенах монастыря открылся филиал Череповецкого окружного губернского музея - охранять то, что ещё не разграбили.. В 1926 году он получил самостоятельность. С 1930 года музей перешел в ведение Кирилловского отдела народного образования.

В 1957 году был создан Кирилловский реставрационный участок, что позволило своими силами производить противоаварийные работы, которыми долгое время руководил московский архитектор Сергей Сергеевич Подъяпольский. На фотографиях того времени хорошо видно, что вид у монастыря был далеко не рекламный, но порядок поддерживался и архитектурный ансамбль сохранялся.

Фотография 1960-х годов.

Ещё одна.

Решением Совета Министров РСФСР в 1968 году музей получил новый статус и название - Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Помимо памятников Кирилло-Белозерского монастыря, за ним закреплялись архитектурные ансамбли Ферапонтова и Горицкого монастырей с целью из изучения, охраны и контроля за ходом реставрационных работ. В 1975 году филиал музея в Ферапонтове монастыре стал называться Музеем фресок Дионисия, а в 1979 году филиалом музея стал и Белозерский музей.

За время перестройки посещаемость музея к 1993 году упала в четыре раза. Не финансировались реставрационные работы, прекратилась экспедиционная деятельность музея. Однако с 1991 года музей-заповедник вошел в новый водный туристический маршрут «Москва - Санкт-Петербург», что позволило значительно увеличить посещаемость и, как следствие, собственные доходы музея. На этом маршруте Кириллов стал визитной карточкой и самым посещаемым туристическим объектом Вологодской области. Правда, в любой бочке мёда есть и ложка дёгтя - уж очень современная реставрация тяготеет к голивудщине и Лужковскому ампиру - общественный сортир кафелем наружу.

В 1997 году Указом Президента Российской Федерации Кирилло-Белозерский музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В 2000 году филиал музея, Музей фресок Дионисия был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей является крупным региональным культурным центром. Ежегодно открывается множество новых выставок, проводятся научные конференции, ведётся активная реставрация памятников.

В августе 2019 года в отреставрированных Московской, Вологодской и Белозерской башнях монастыря, опирающихся на стены и внутренний столп, открылись 18 ярусов современных выставочных пространств. Такие объемные и масштабные исследования и реставрация проведены впервые за 300 лет. И работа кипит до сих пор.

Теперь в монастыре так.

И так.

В 1997 году, в год празднования 600-летия монастыря, часть монастырской территории была передана Вологодскому епархиальному управлению и монастырь снова начал функционировать.

А в следующих частях я постараюсь подробно рассказать об архитектуре Кирилло-Белозерского монастыря.