Поездка по Русскому Северу летом 2022г. Часть XXXI. Трапезная палата и церковь св. Мартиниана.

Пришибленные синдромом Стендаля в лёгкой форме (голова слегка покруживалась, наблюдалась небольшая дезориентация) мы выбрались из собора. Мудрые музейные работники давным-давно справедливо решили, что после такого эстетического шока выпускать посетителей сразу на вольный выпас дело совершенно антигуманное, и потому мы оказались в помещении, где располагалась экспозиция, посвящённая истории фресок и их реставрации. Совершенно верное решение - надо включить людям объективно-исследовательскую реакцию и тем пригасить людям эмоции.

Рассказ о реставрации для этого подходит прекрасно. Вот, для начала, резные каменные узоры, столь характерные для домонгольского зодчества Владимиро-Суздальской Руси, но довольно редкие в послемонгольский период.

Каменное кружево.

Когда-то оно было снаружи. Крытую галерею пристроили позже.

Открывает эту небольшую выставку стенд, вкратце рассказывающий об изобразительной манере Дионисия и его технике.

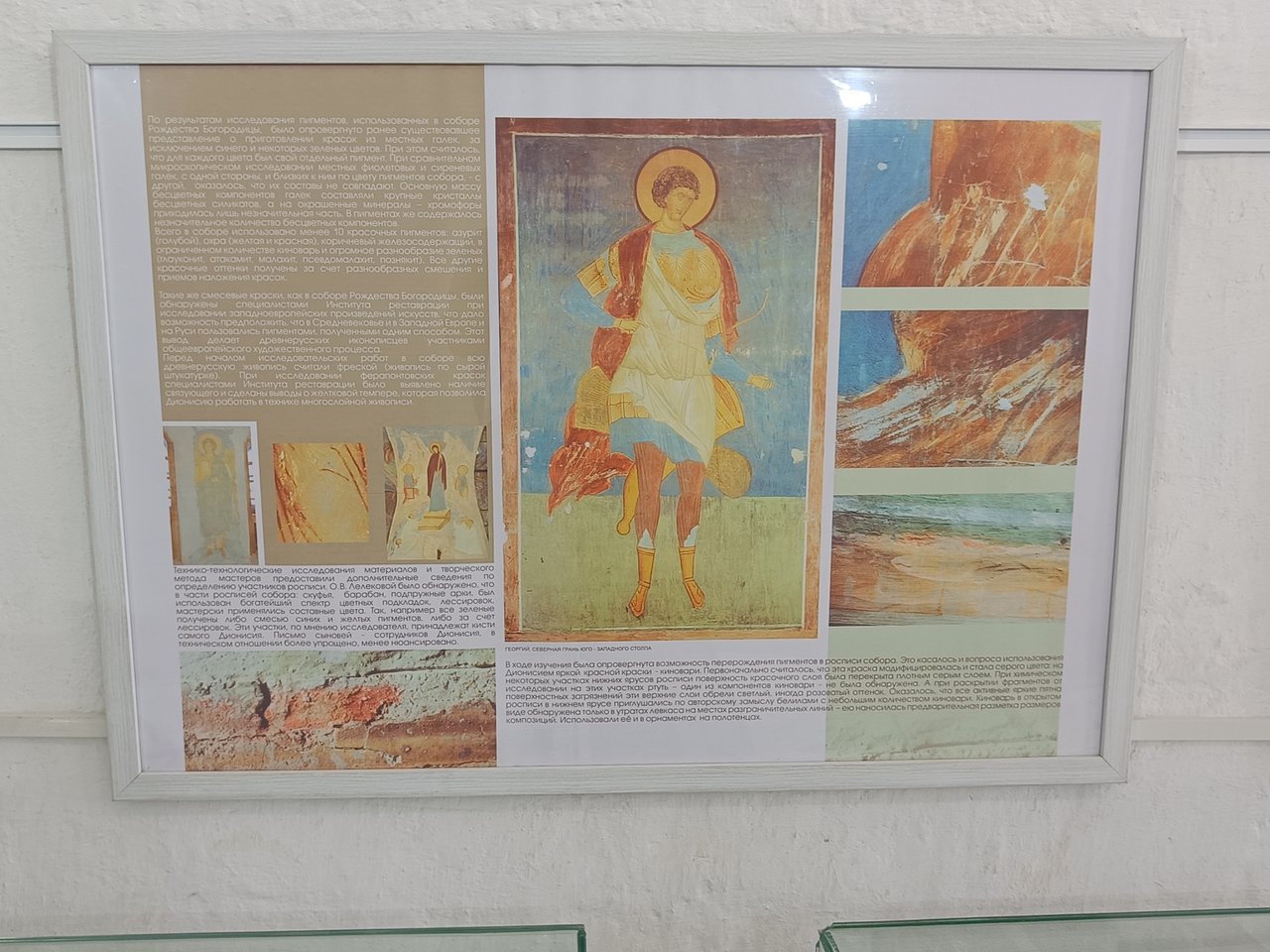

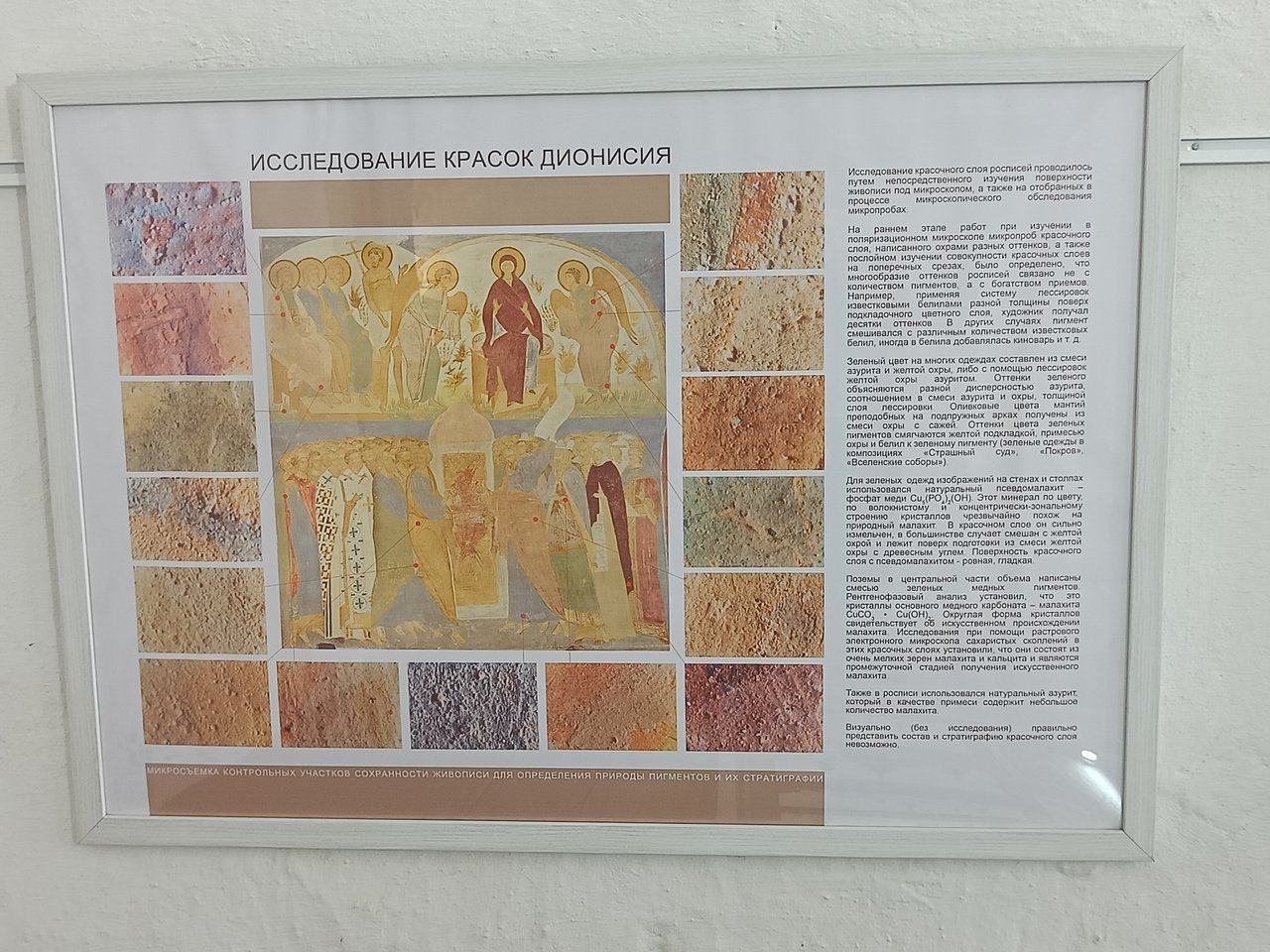

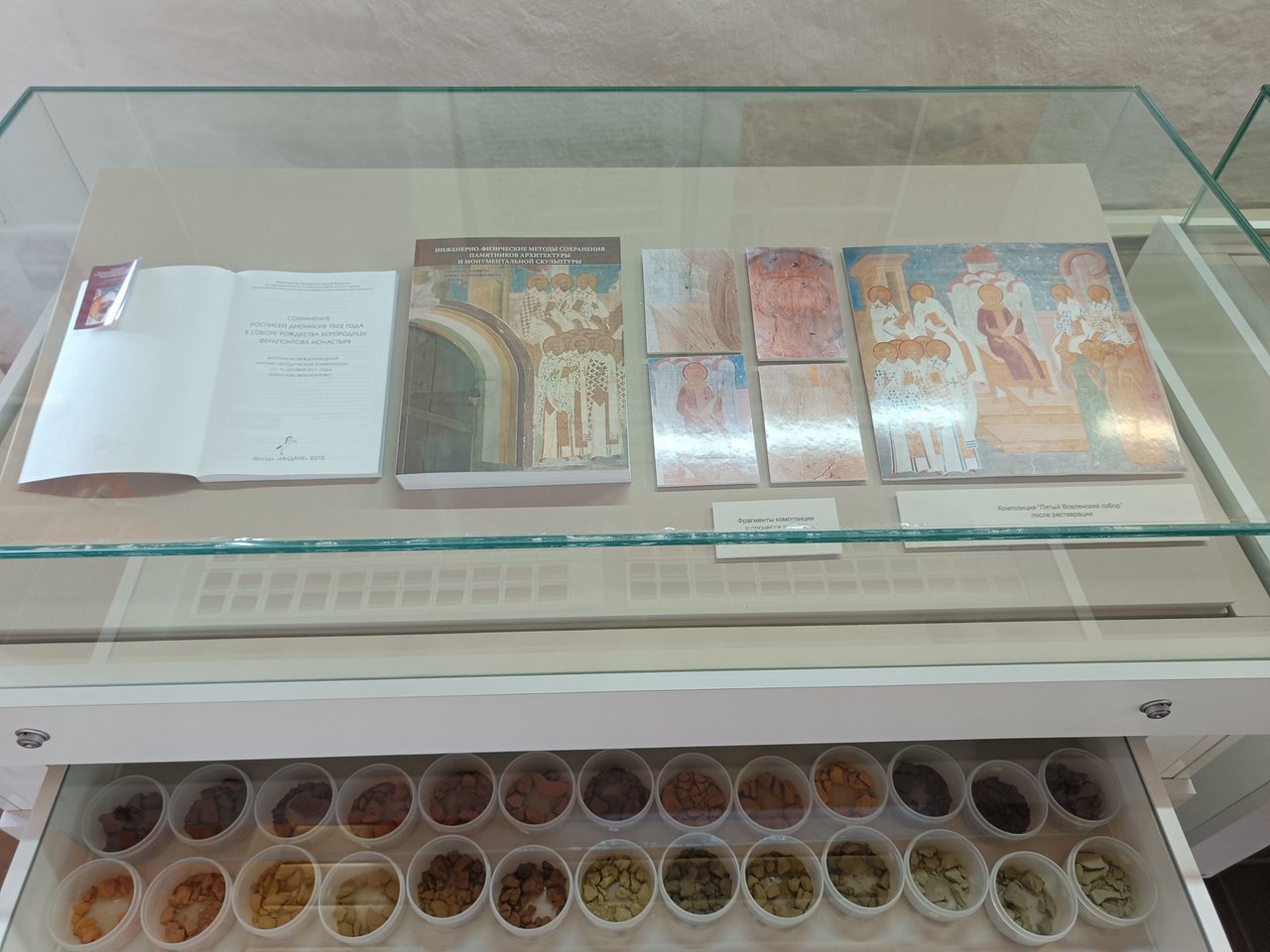

Потом нас познакомили с красками, которыми работал Дионисий. Оказалось, что многообразие оттенков, столь характерное для него, связано не с большим набором использованных пигментов, а с умелым смешиванием красок и использованием т.н. «примесов» (примесей).

Стенд, посвящённый краскам Дионисия.

Знаменитый акварельный эффект его живописи достигается использованием лессировок известковыми белилами в разных пропорциях и накрывкой основного красочного слоя очень жидкими белилами, многочисленные оттенки зелёного получены смешиванием лазурита и жёлтой охры, а так же лессировкой охры лазуритом.

Большую роль играла ещё и дисперсность пигментов. Используя разную крупность помола, Дионисий добивался игры оттенков и фактур.

Для получения сложных оттенков зелёного использовались медные окислы и лессировка сажей. А для особых случаев даже использован природный малахит.

Красный получался использование т.н. «цветных земель» и очень дорогой тогда киновари. Здесь Дионисий так же широко использовал лессировку и смешивание пигментов.

Выкрасы и расколеровки под большим увеличением.

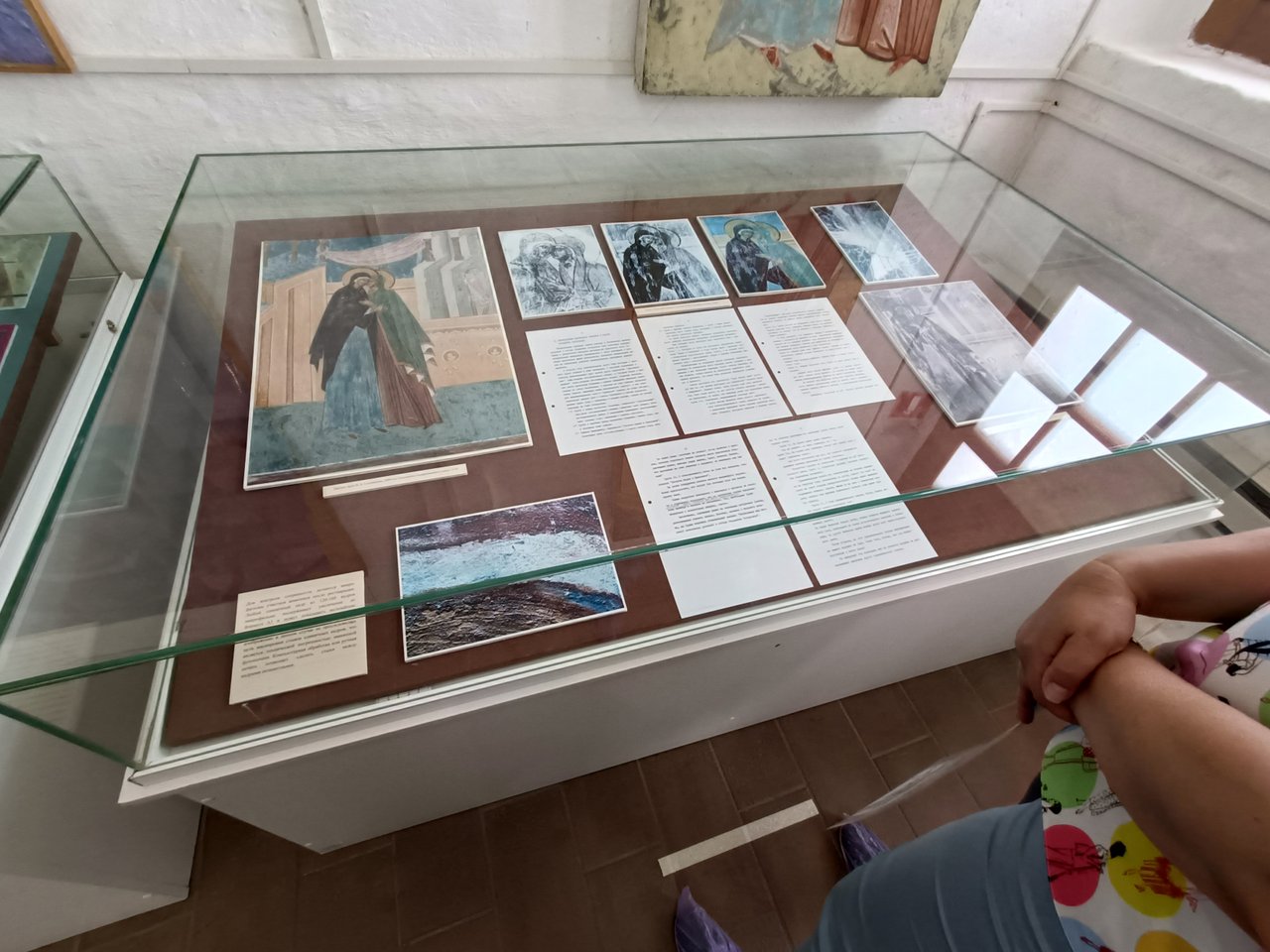

Чуть ниже расположен стенд со старыми чёрно-белыми фотографиями фресок - бесценным пособием для реставраторов.

Старые фотографии фресок.

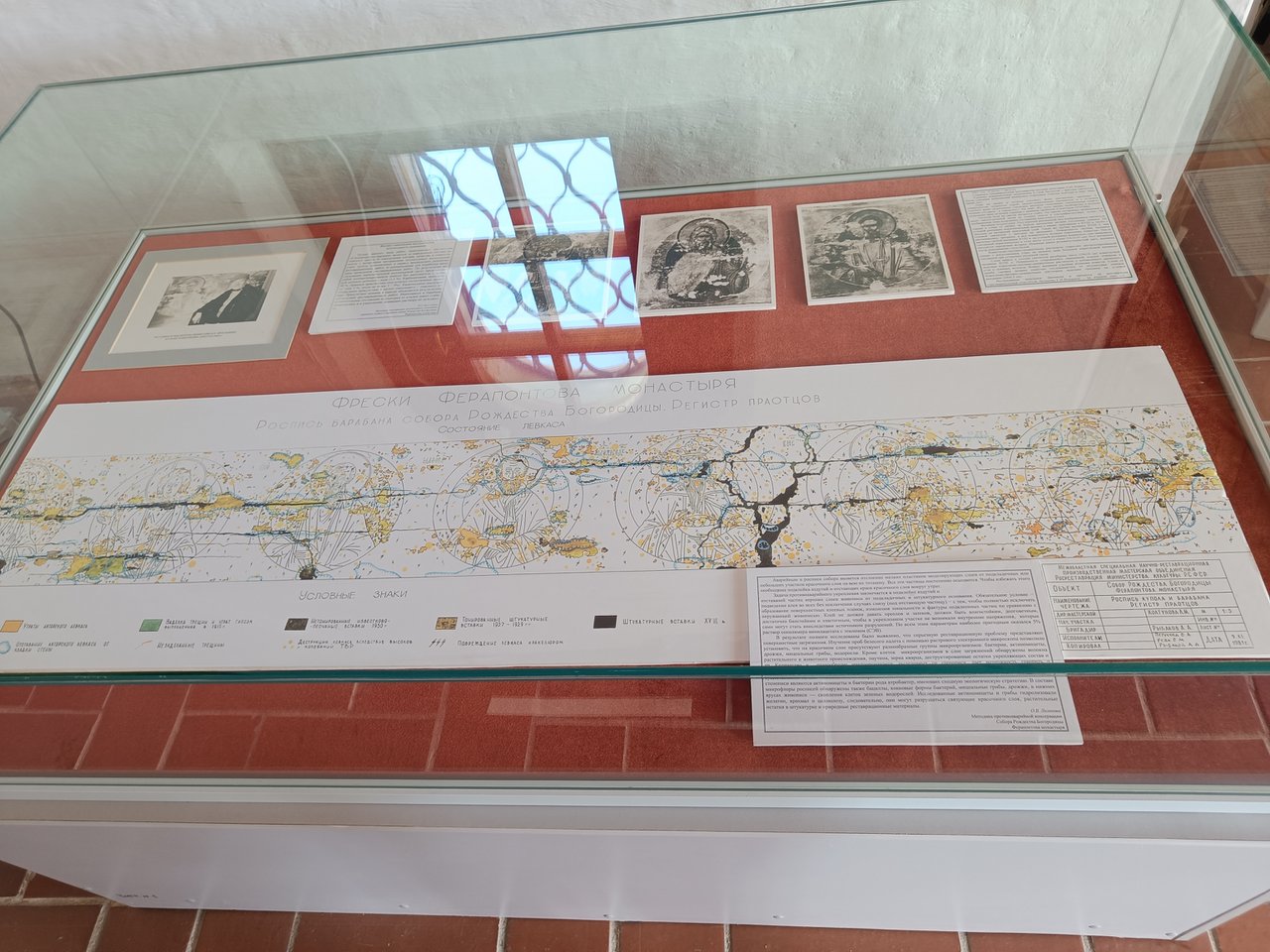

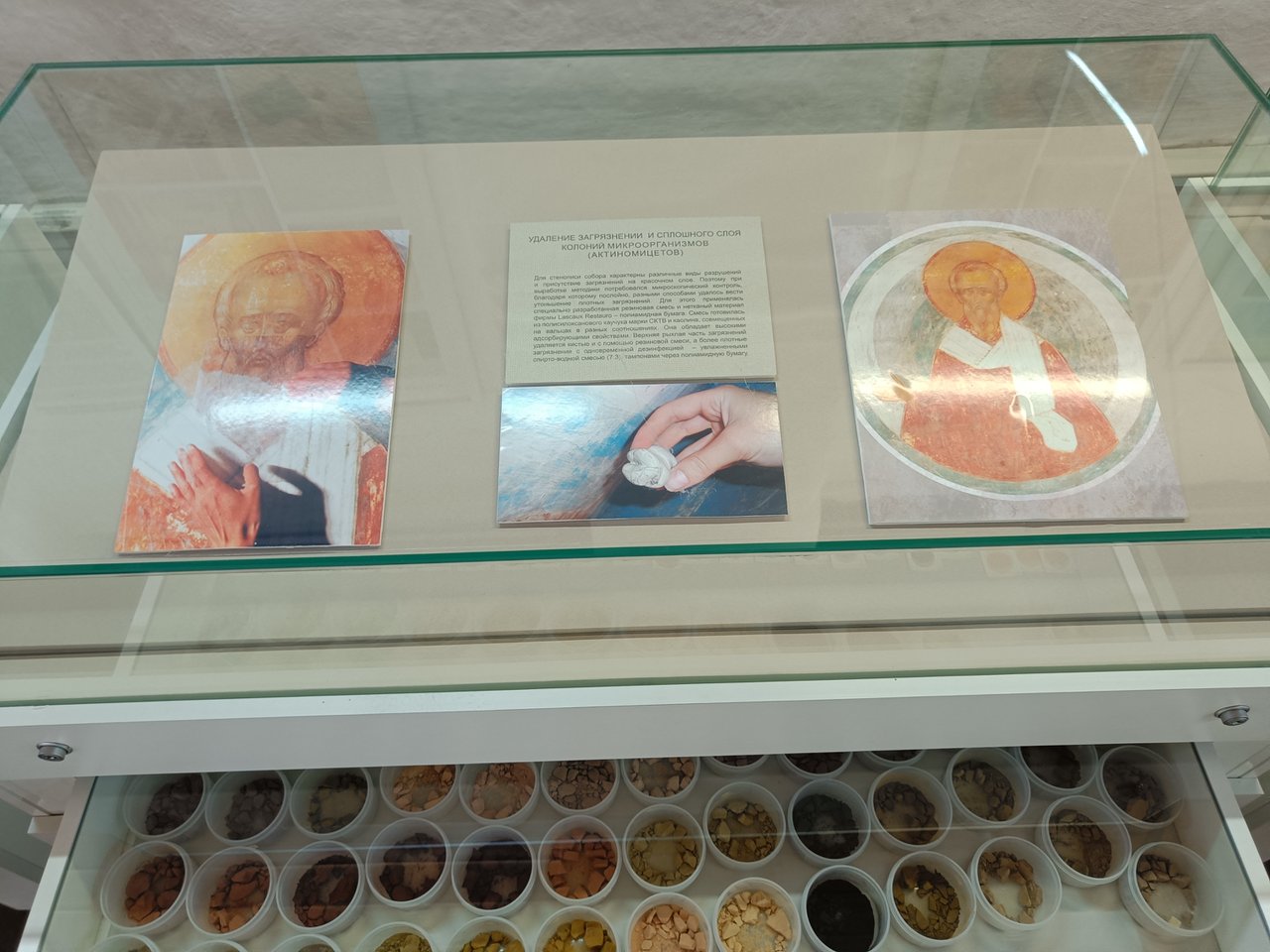

Реставрация поставлена на научную основу. Слава Богу, по-другому у нас в стране не бывает. К счастью, так сложилось в русской школе реставрации изначально - ещё в конце XIX века. И следующий стенд как раз рассказывает о лабораторных методах исследования.

Лабораторные методы исследования фресок Дионисия.

А ещё один - о работе реставраторов руками.

А следующие стенды о людях, сделавших смыслом своей жизни исследование, сохранение и реставрацию фресок Дионисия. Рассказ о людях перемежается рассказом о реставрации.

Стенд, посвящённый реставраторам и исследователям.

Ещё один.

И ещё.

И ещё.

Стенд и репродукция фрески на стене.

Объём материала слишком велик, чтобы привести его здесь, так что ограничусь ссылками: первой, второй, третьей и четвёртой.

Дальше идёт рассказ о изобразительной технике Дионисия.

Стенд, повествующий о технике росписи.

Приведены образцы его палитры.

Один.

Второй.

И третий.

Тут же современные образцы, исполненные в технике и манере Дионисия с использованием тех же красок, которыми пользовался он.

А рядом и натурные образцы. Для сравнения - образцы сохранившейся наружной росписи собора.

Медальон и каменные узоры

Медальон

Фрагмент росписи входного портала.

О красках я рассказал выше, так что повторяться не буду. Лучше покажу стенд, посвящённый литературе о фресках Дионисия. Он расположен над одной из палитр.

Познакомившись с техникой Дионисия, его изобразительной манерой и процессом реставрации, мы немного пришли в себя и стали готовы окультуриваться дальше. Следующим пунктом нашей программы стала выставка иконописи, истории Ферапонтова монастыря и монастырского быта в Трапезной палате.

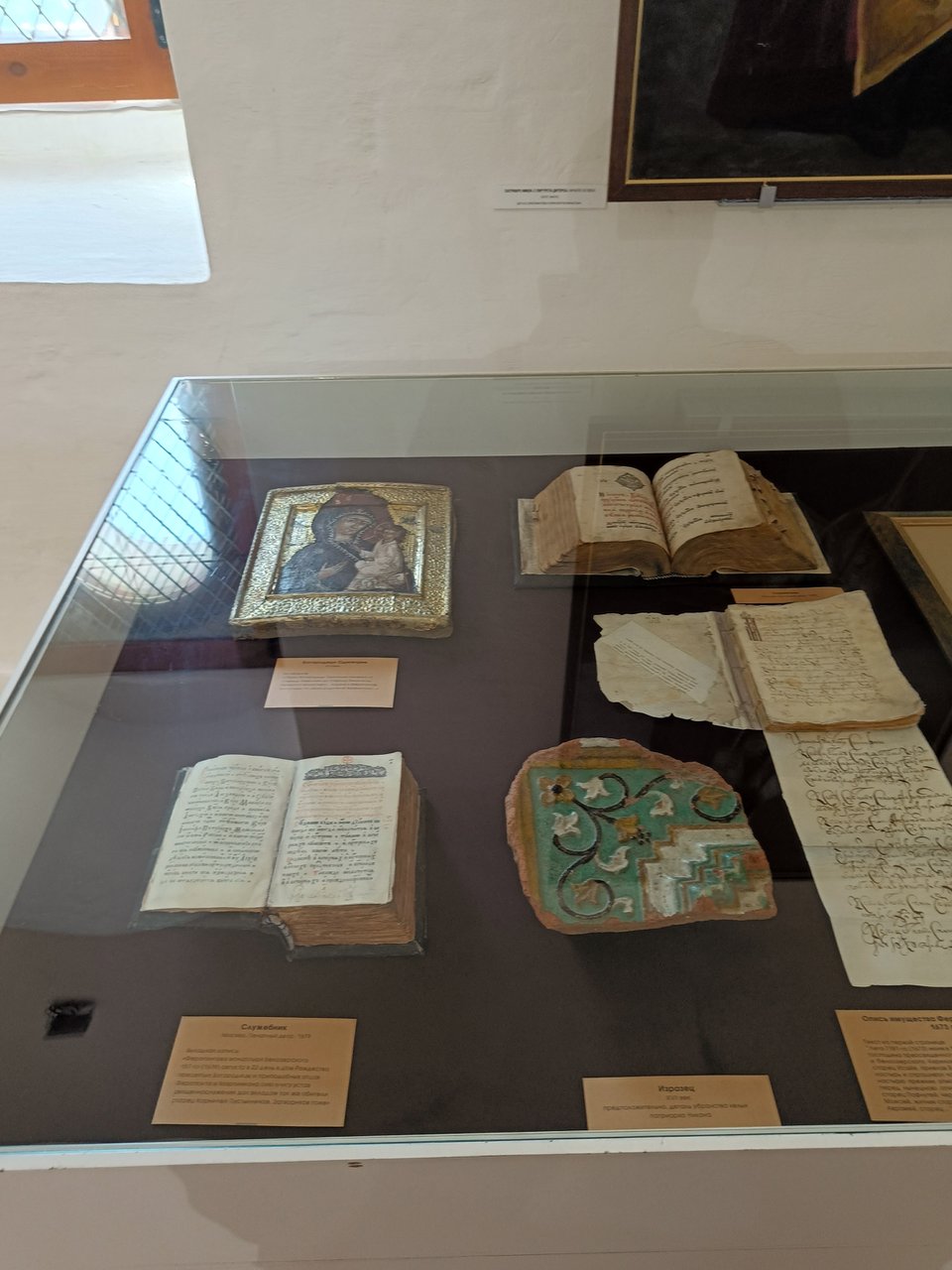

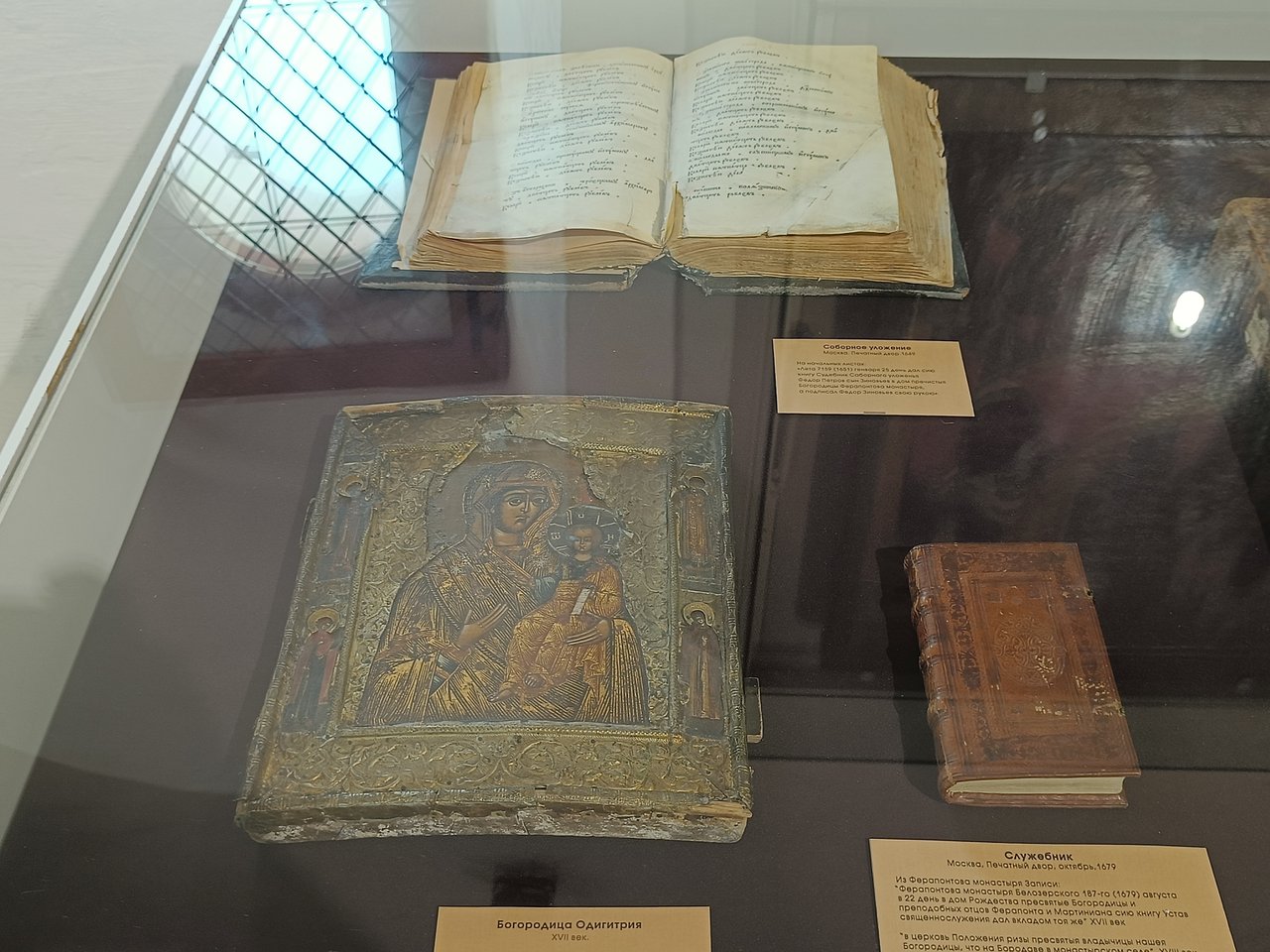

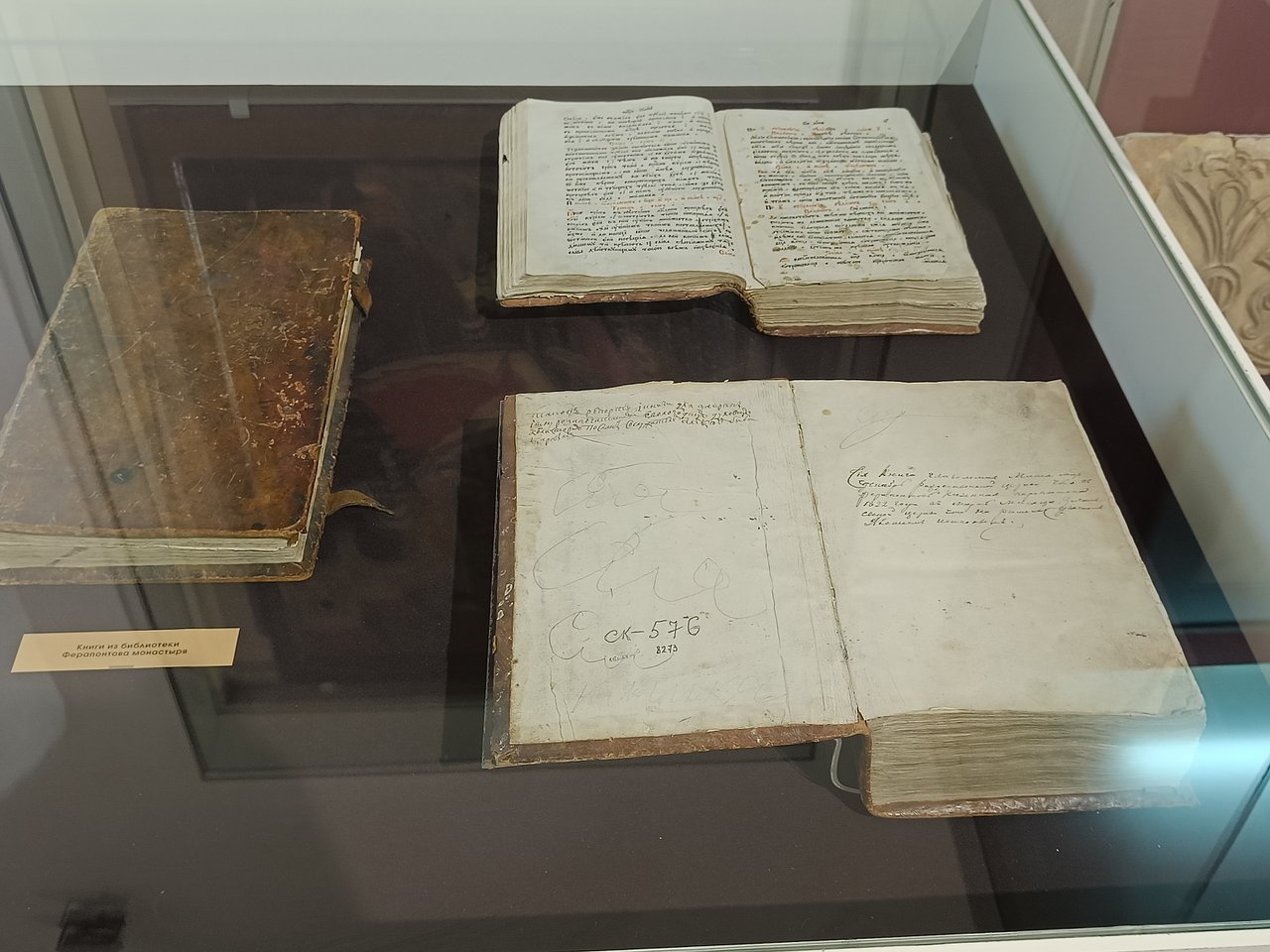

Экспозиция состоит из подлинных вещей преподобного Мартиниана, его раки из усыпальницы, игуменского места, стола и кресла из надвратного храма патриарха Никона, антиминса из собора Рождества Богородицы, креста на освящение престола надвратной церкви, переметных скамей, глиняной посуды, нескольких икон разных лет. В подклете трапезной находится экспозиция народного отдела "От снопа до сарафана". Здесь представлено около 20 самодельных ткацких станков, прялки и другие предметы быта крестьян, но в подклет мы не попали - там шли какие-то работы.

Итак, приступим. Для начала несколько общих планов.

Как видите, помещение впечатляет. Немаленькая такая одностолпная палата, перекрытая крестовыми сводами и успевшая за свою полутысячелетнюю историю побывать и трапезной, и церковью. А ещё в ней собрано много интересного.

Вот, например, макет кельи.

Макет кельи.

Прямо скажем, не разбежишься, как в квартирах-студиях нынешних человейников.

А вот братский стол из трапезной.

Братский стол.

Как известно, совместная трапеза - один из краеугольных камней общежитийного устава русских монастырей. Так что ели монахи все вместе вот за такими столами, сидя на таких лавках.

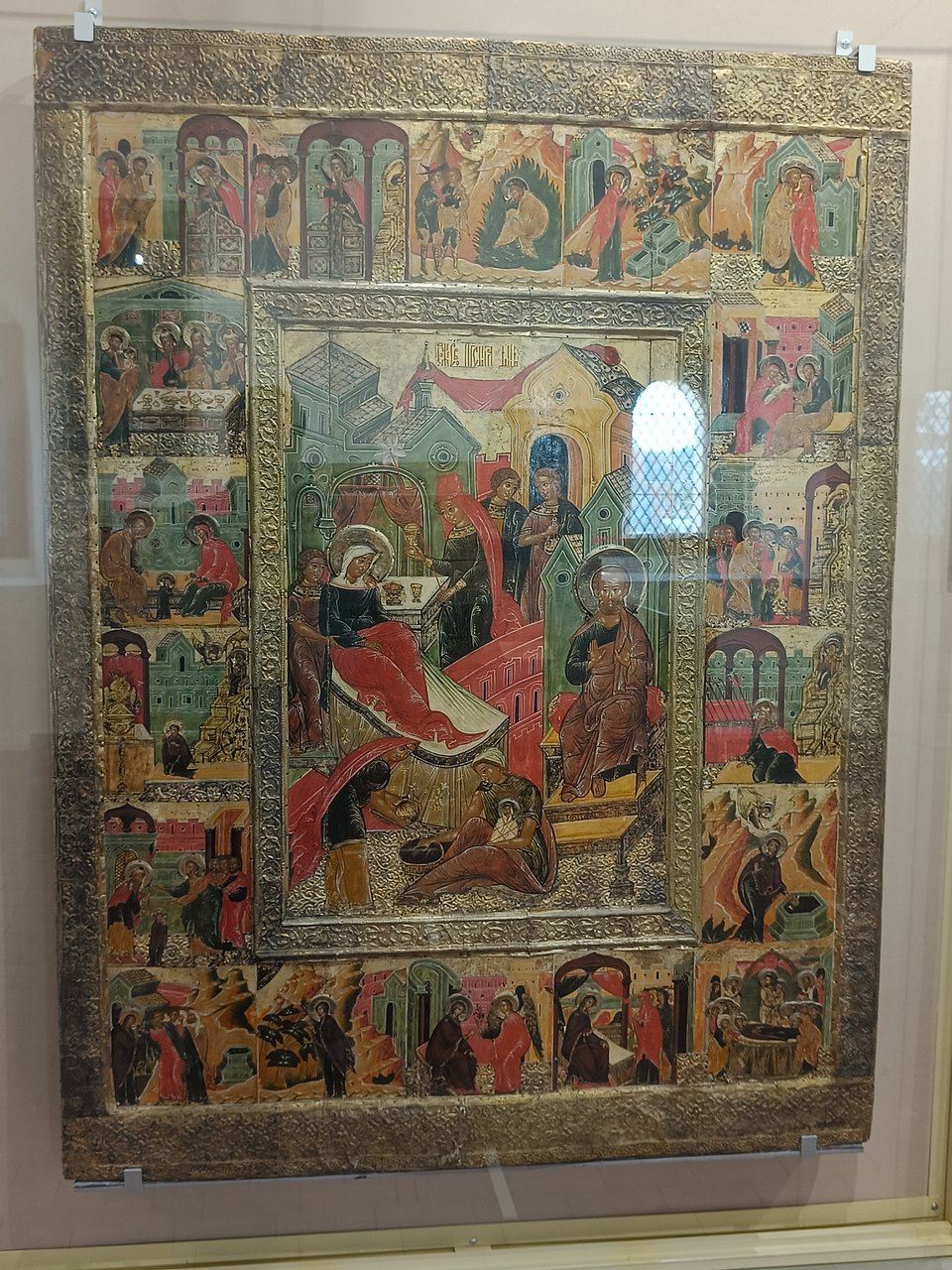

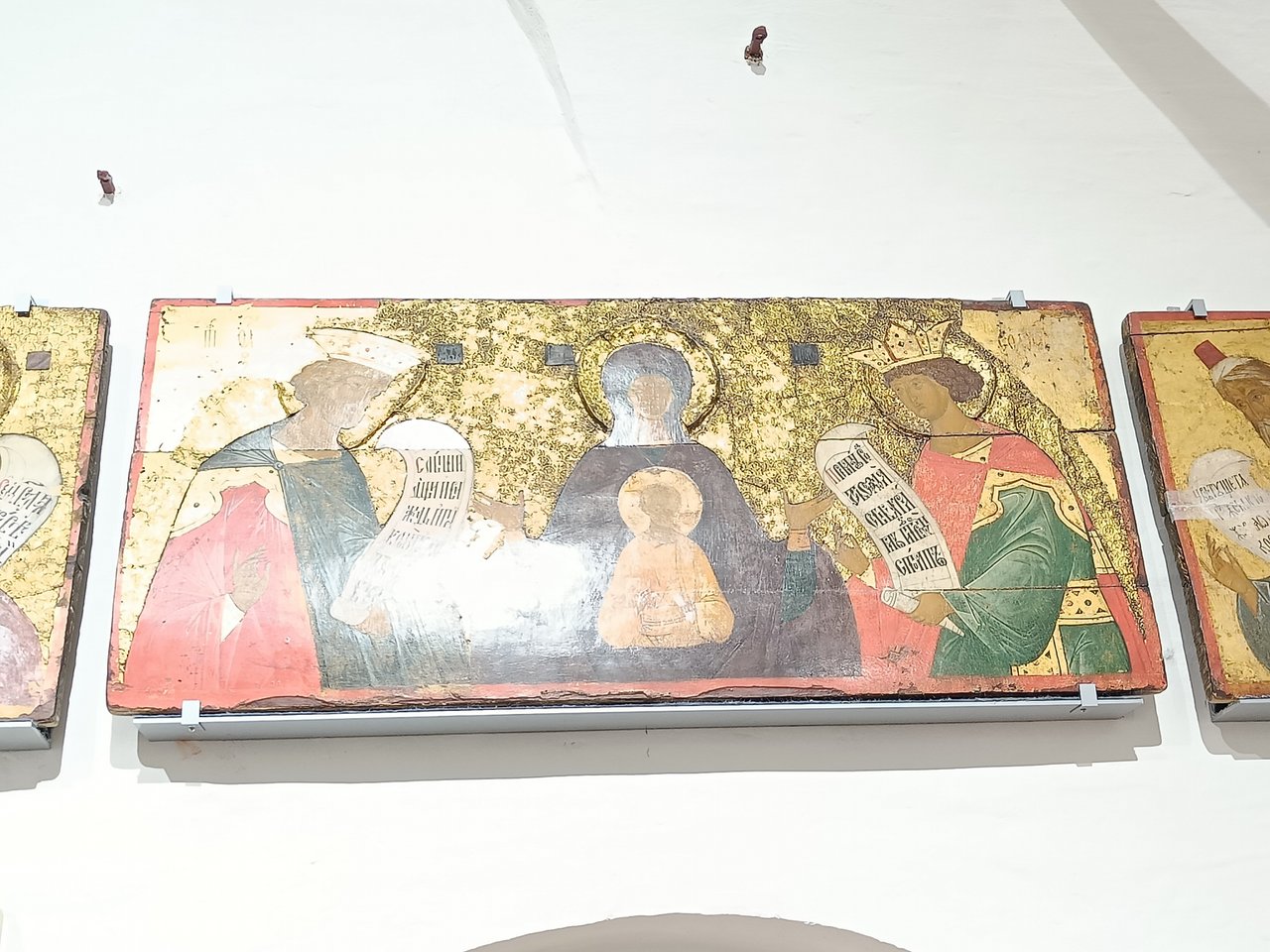

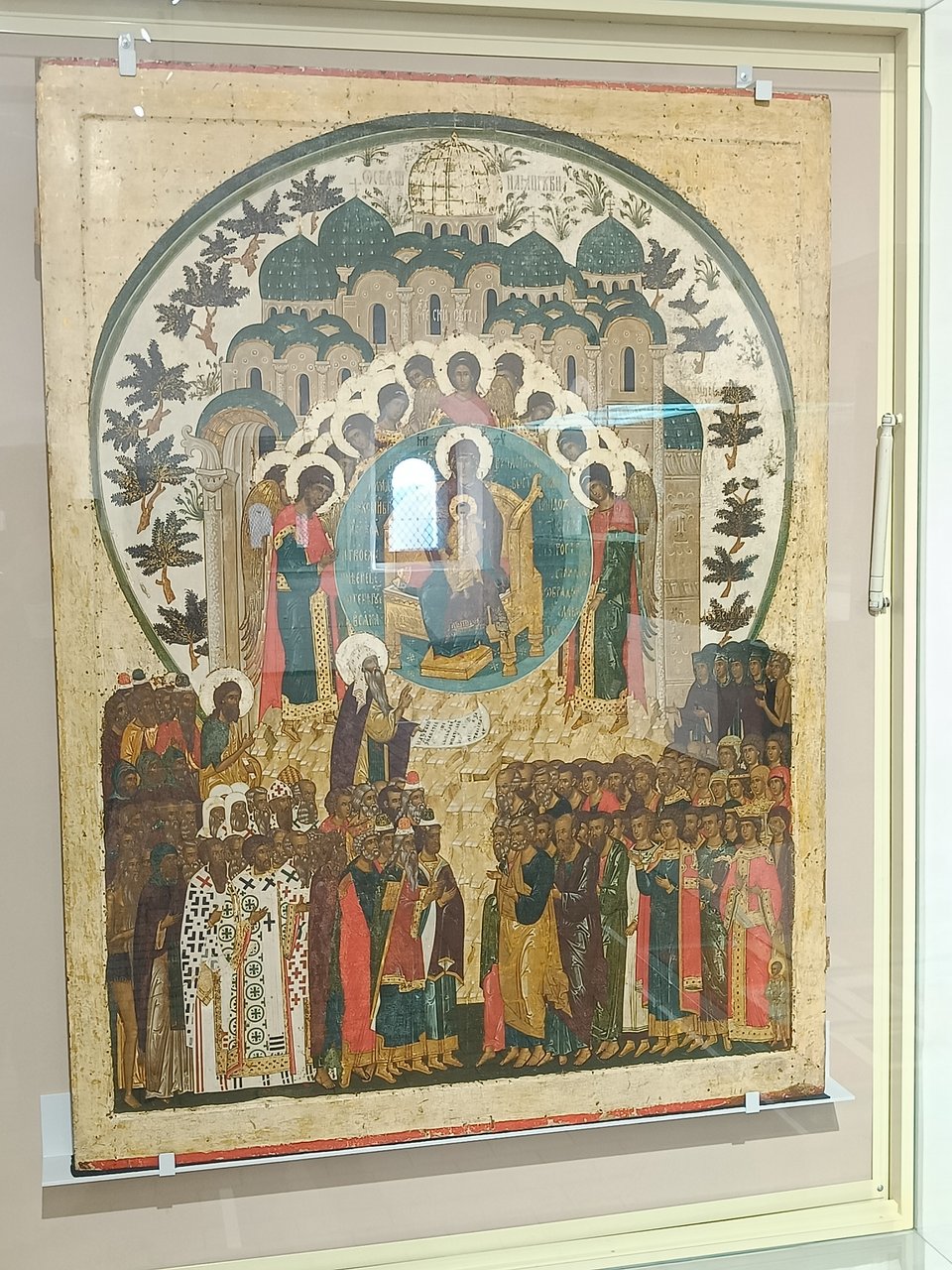

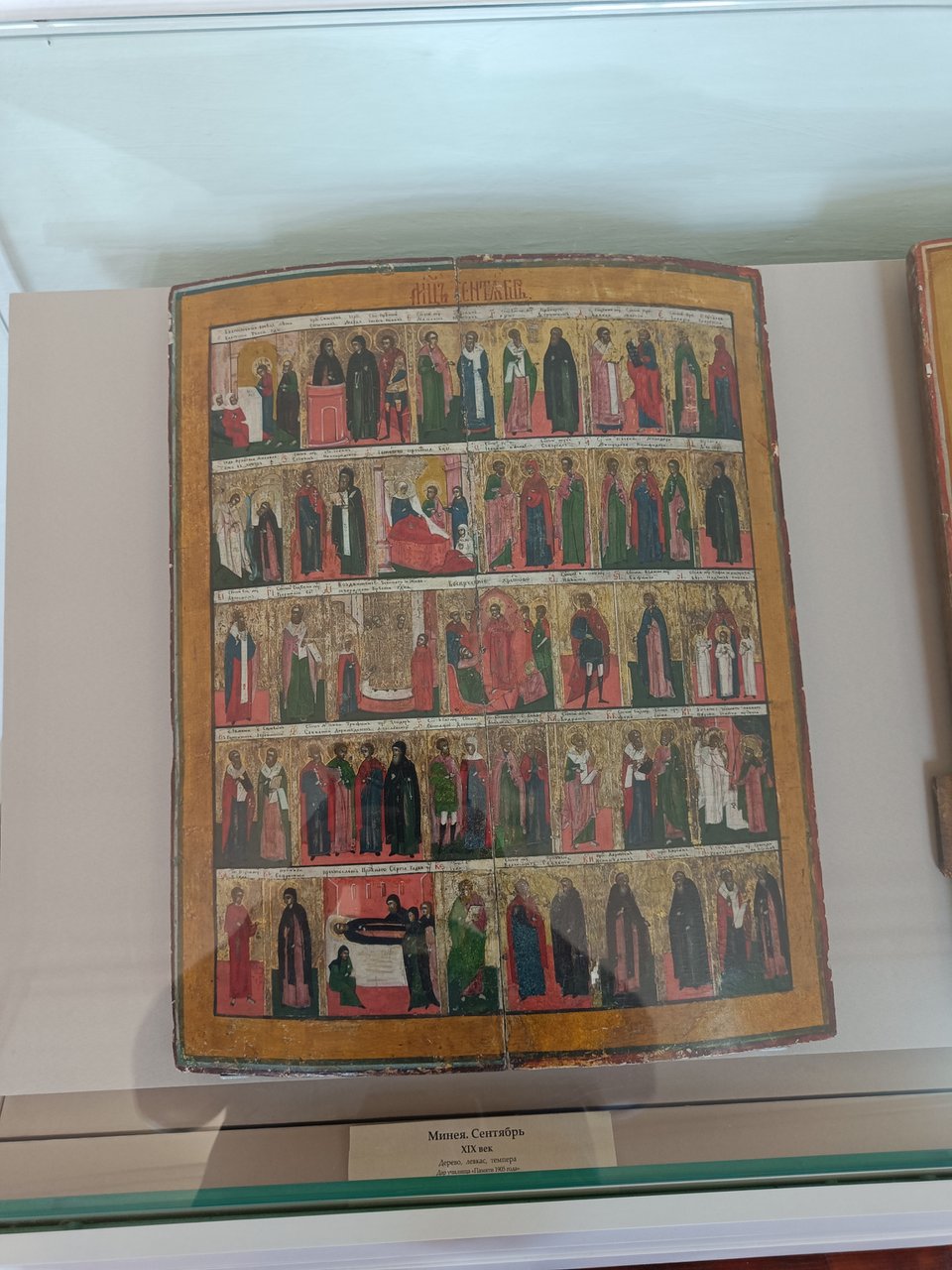

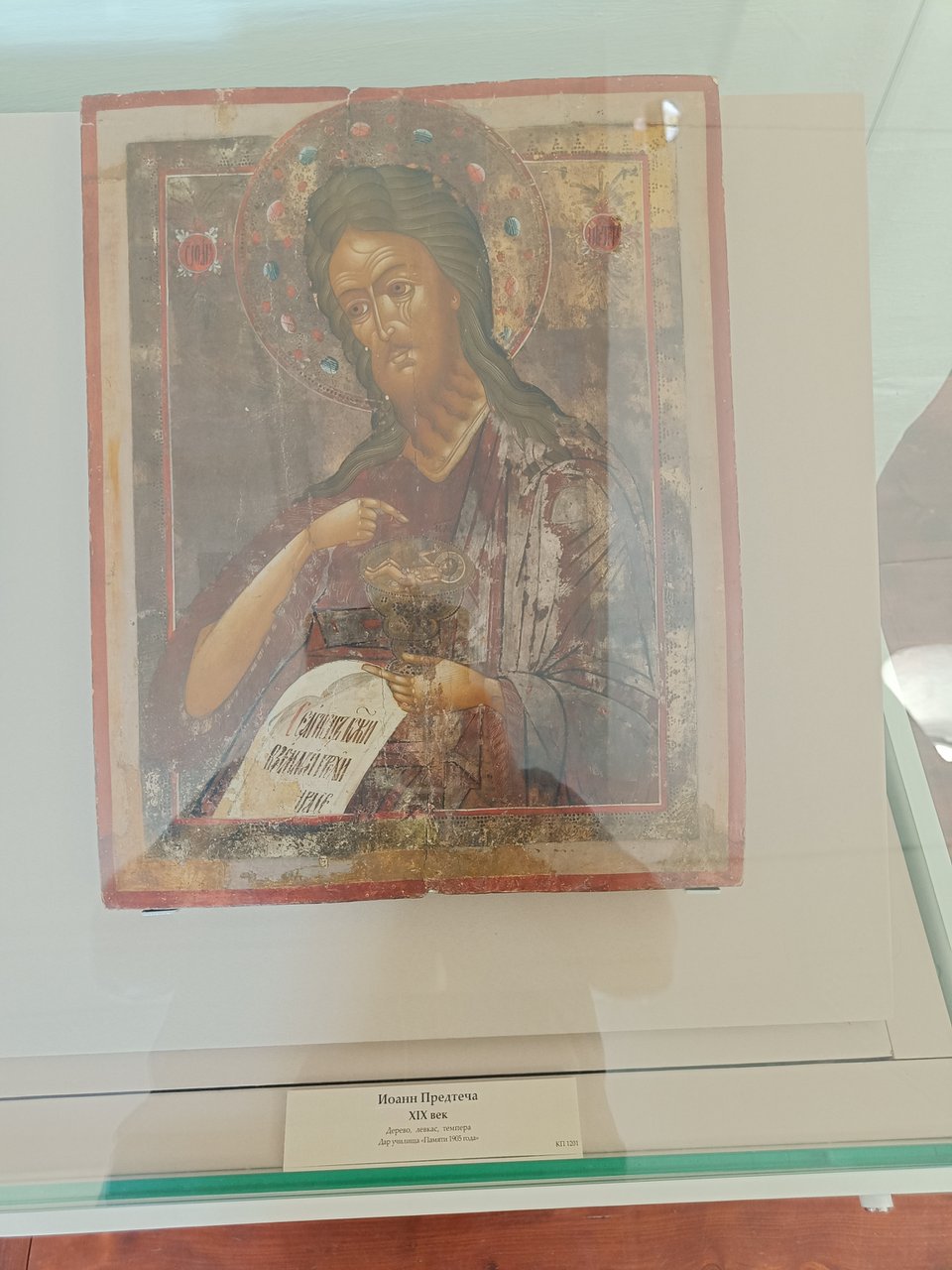

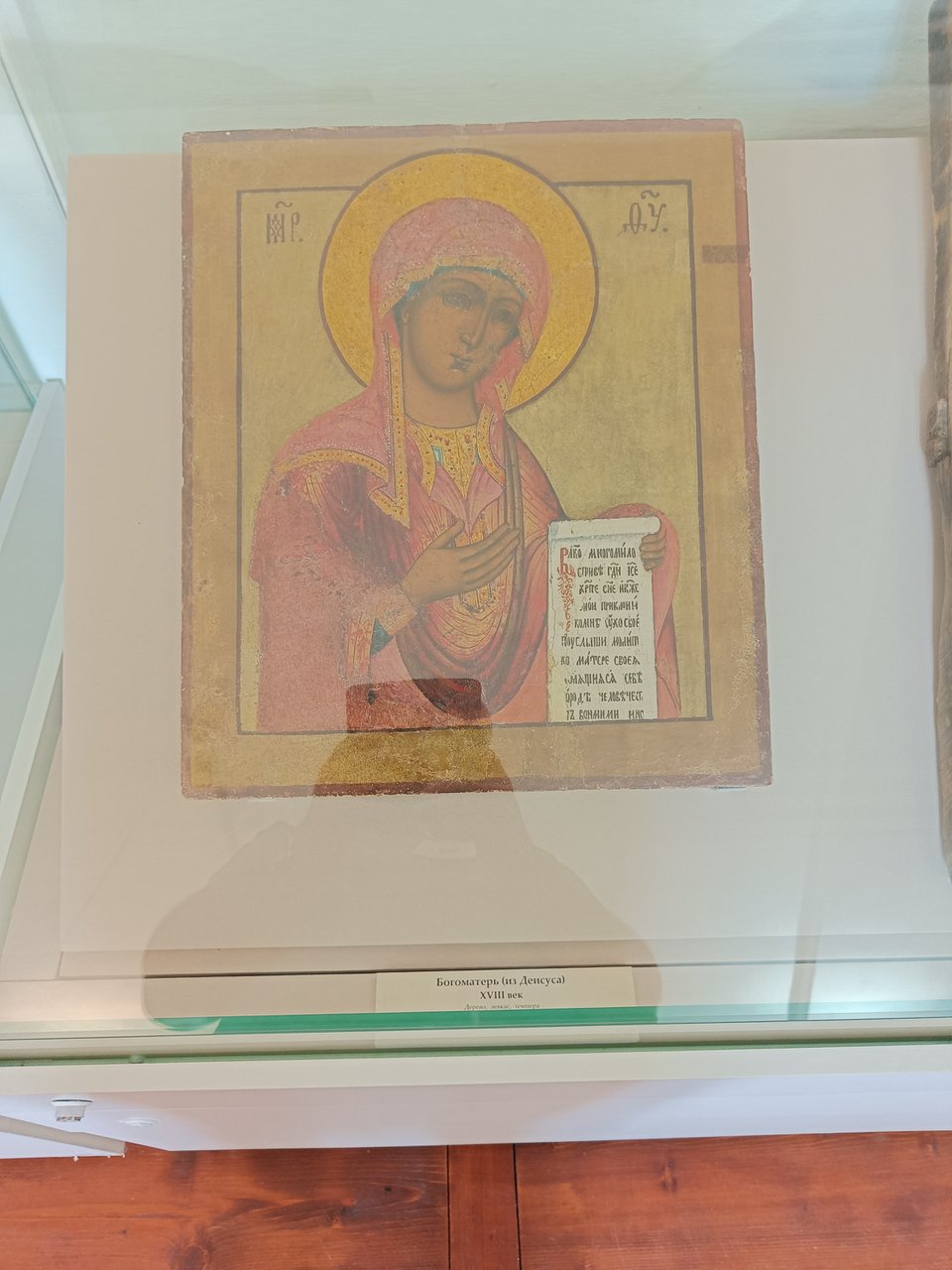

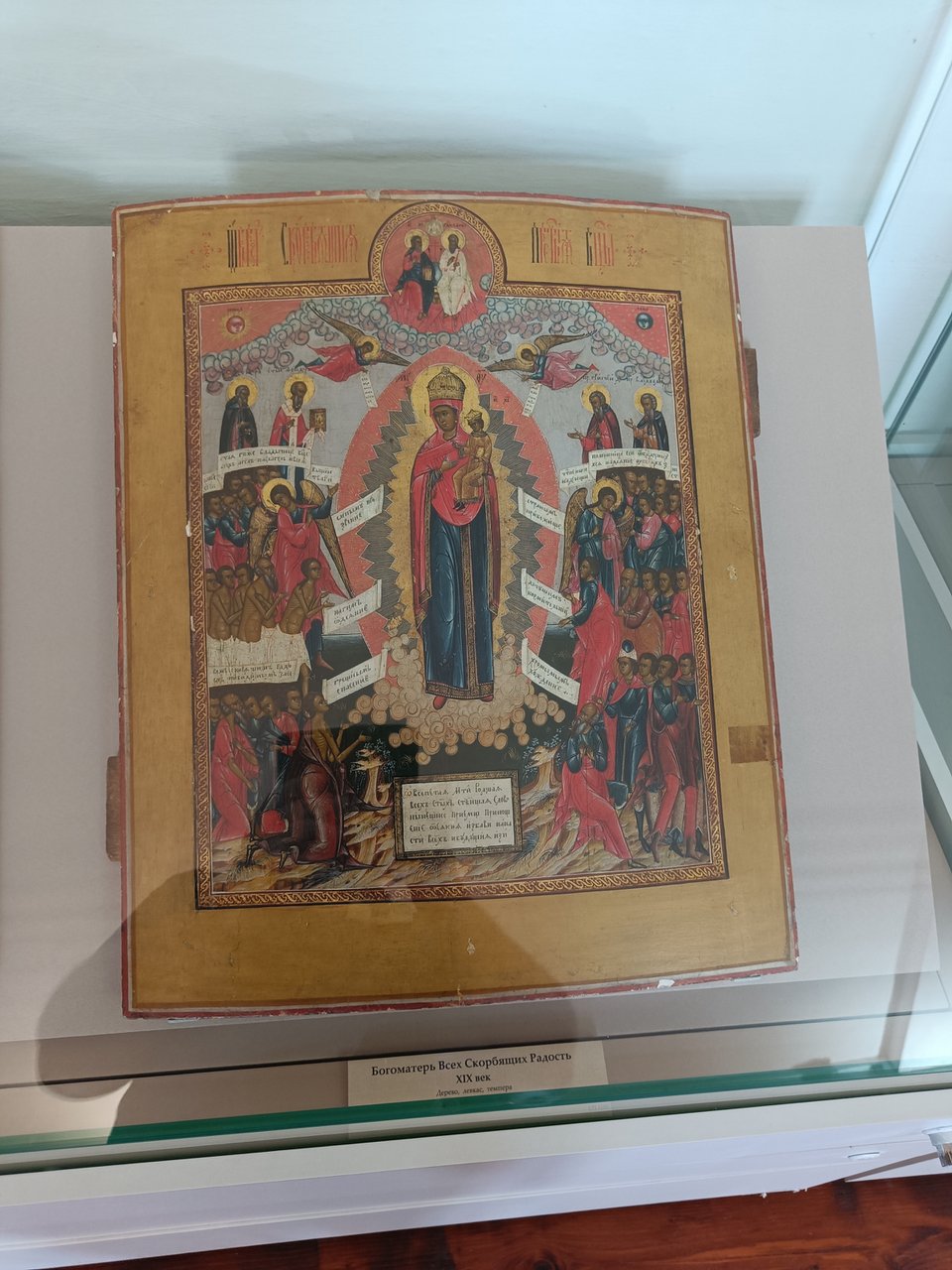

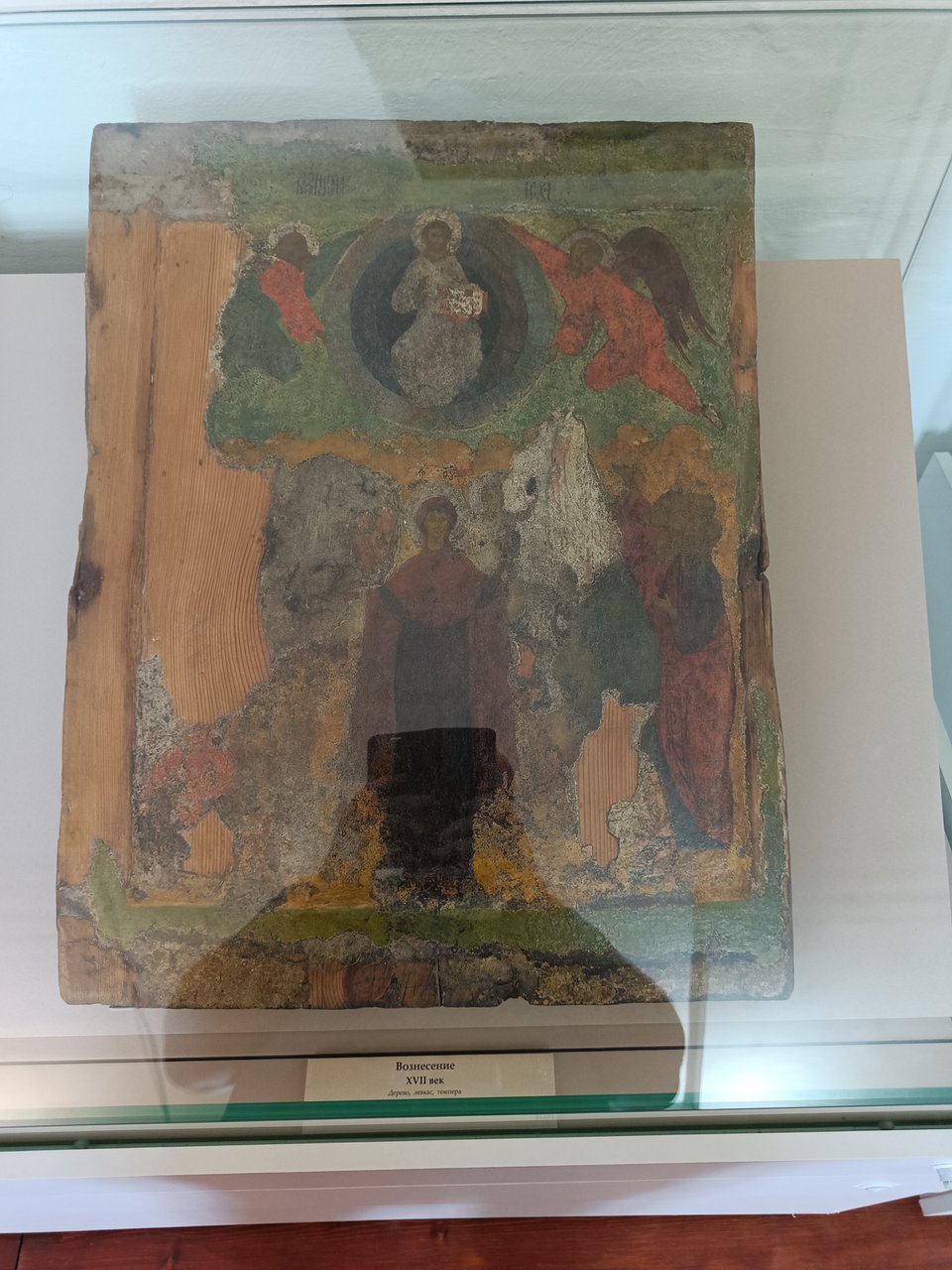

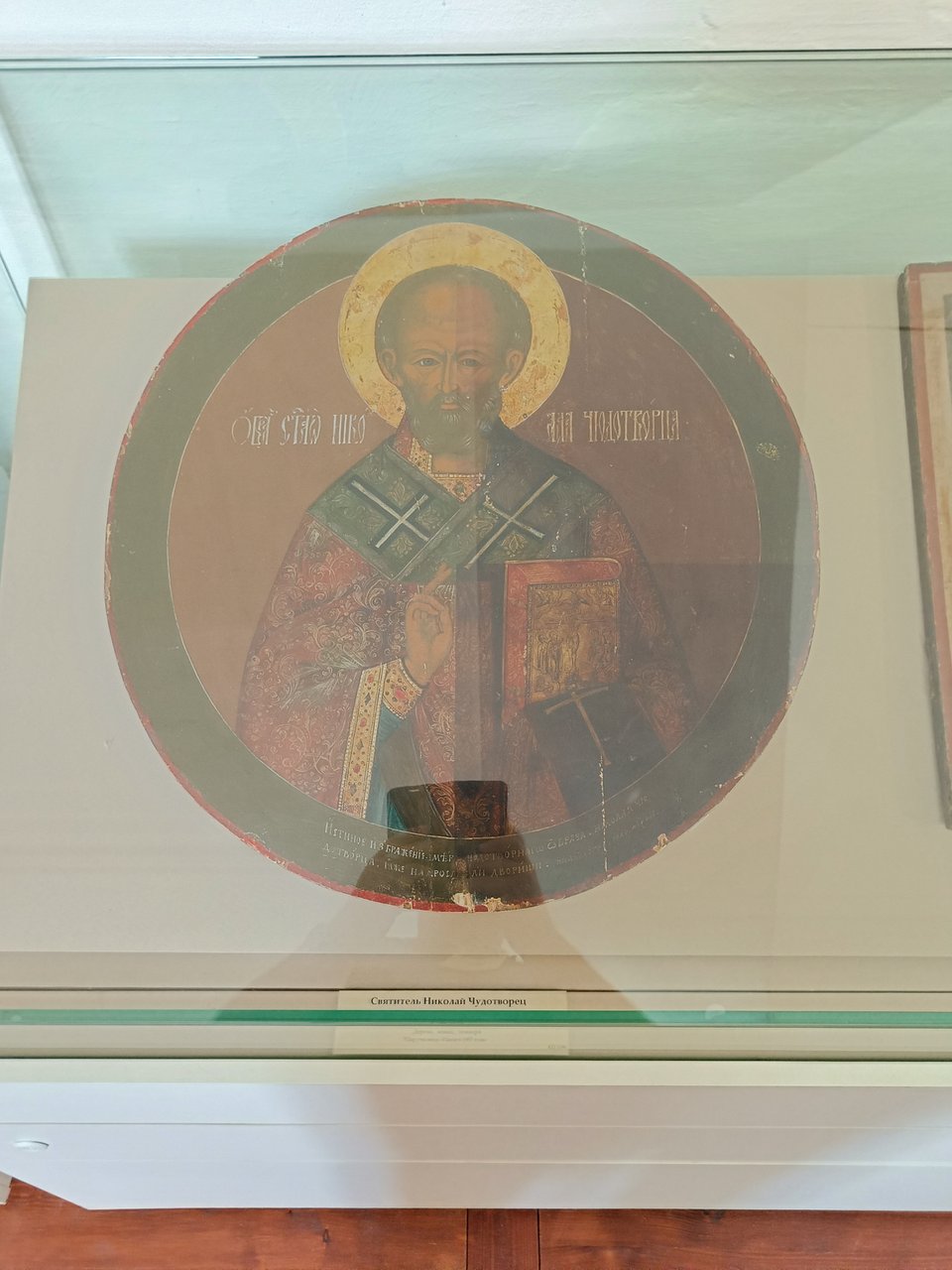

А над лавкой целые ряды подлинных икон старого и не очень письма.

Вообще, иконы представлены в экспозиции очень широко. Жаль только, что далеко не все подписаны. Сейчас будет множество фотографий.

Иконостас размещавшейся здесь одно время церкви.

Богоматерь Корсунская

А ещё мне открыли глаза на потаённый смысл советской мультипликации. Я подошёл к иконе Тайная вечеря.

Тайная вечеря

Там стоял другой посетитель. Вдруг он отчётливо произнёс:

- Падал прошлогодний снег.

- Извините? - опешил я. Мне показалось что вопрос обращён ко мне.

- Падал прошлогодний снег. Мультик - с совершенно оторопевшим выражением лица произнёс мужик. - Смотрите.

И показал мне картинку на экране своего телефона. Вот эту.

Картинка, что показал мне мужик.

Как я сумел не заржать - не знаю. Зато знаю, что мой мир никогда не будет прежним, а восприятие сюжета «Тайная вечеря» навсегда испорчено. Товарищи мультипликаторы, ну зачем вы так, а?

Ладно, помотал головой, отогнал наваждение и постараюсь продолжить. В экспозиции представлено немало вещей, принадлежавших святому Мартиниану - второму игумену монастыря. О нём я тоже уже рассказывал.

Что могу сказать о вещах - жил будущий игумен не широко. Роскоши не больше, чем нужно для поддержания своего статуса. Не стремился товарищ к стяжанию земных благ.

Стол и кресло. Солидно, внушает уважение, но без вычурности.

Поставец, где игумен хранил книги. Добротный, красивый, но бывали в те времена и пороскошнее.

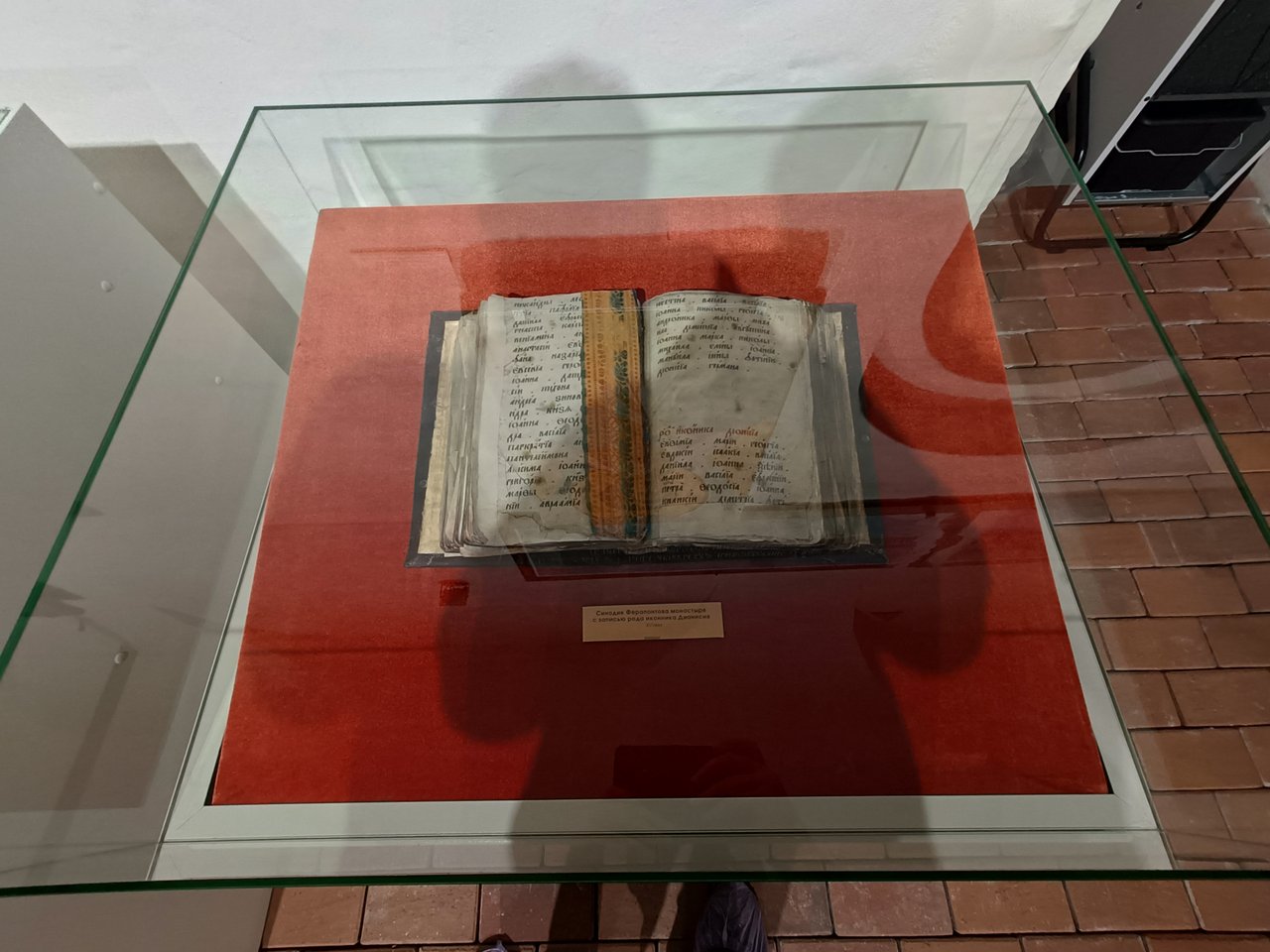

А книги он любил и даже сам писал.

Личный молитвенник св. Мартиниана.

Псалтырь, иконы, гравюры, записи.

Немало вещей, повествующих об истории обоих монастырей, размещавшихся тут: и мужского, и женского.

Игуменские облачения

Игуменские облачения и портреты игуменов.

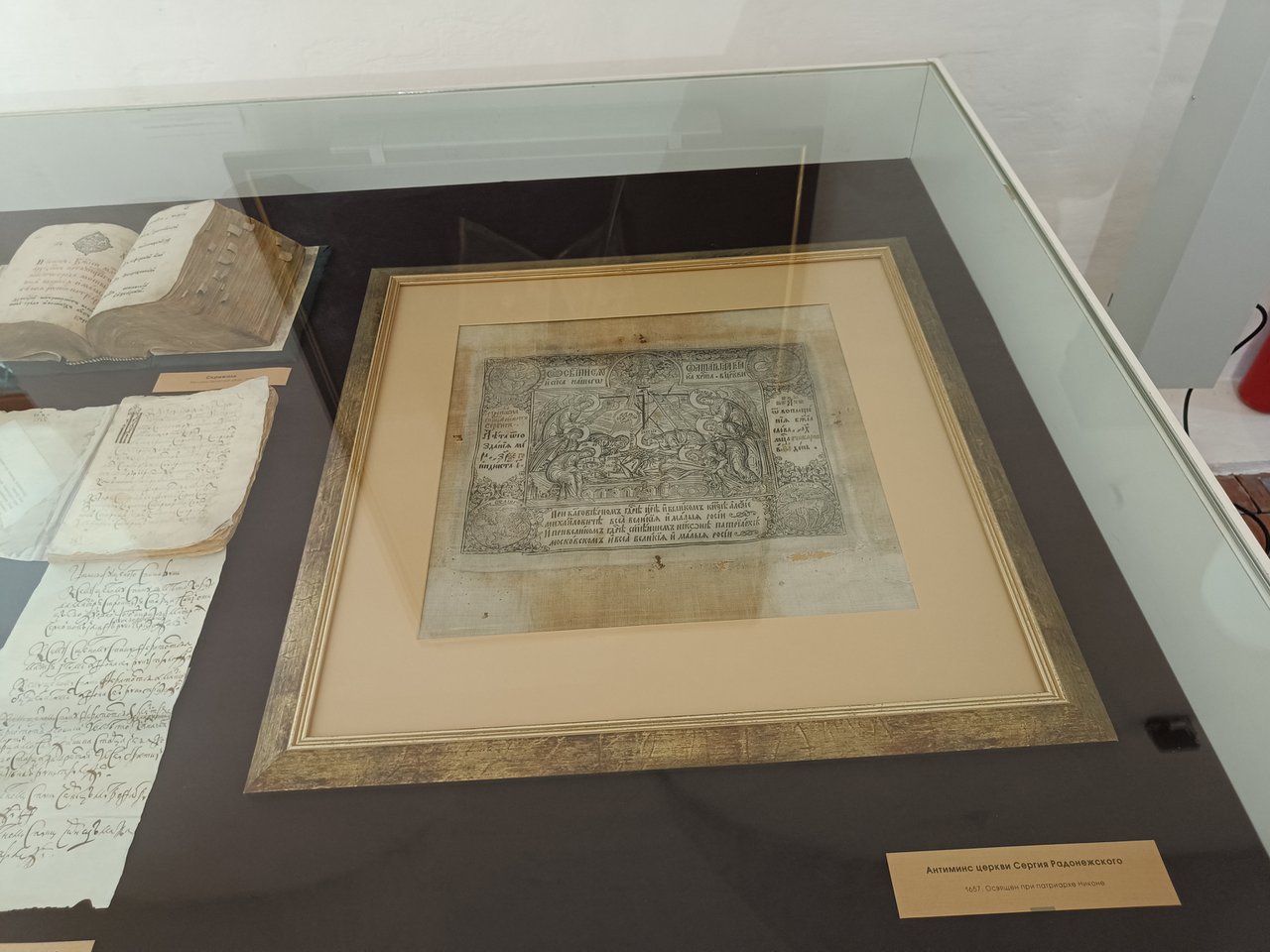

Антиминисы на основание церквей и прочие документы

Декоративные элементы кладки

Макет первой церкви монастыря

Могильные плиты

Ну, а мы отправились в церковь св. Мартиниана - единственную действующую в Ферапонтовом монастыре.

Для начала, как водится, несколько общих планов.

Вид от входа на иконостас..

Вид от наружной стены.

Вид на иконостас поближе. Аналой и паникадила внесли при нас - видимо, к службе готовились.

Сравнили живопись иконостаса с фресками Дионисия? Да, иные времена - иные нравы. Барокко даже святых подвижников и великомучеников сделает гламурными. А архангел Михаил на диаконских вратах меня просто умилил - какя поза, какие фантазийные античные доспехи!

Но давайте посмотрим на главную, нет, сказать «достопримечательность» неправильно. И «сокровище» не совсем верно, но пусть уж будет так. Словом, на раку с мощами преподобного Мартиниана.

Издали.

Ближе

И совсем близко

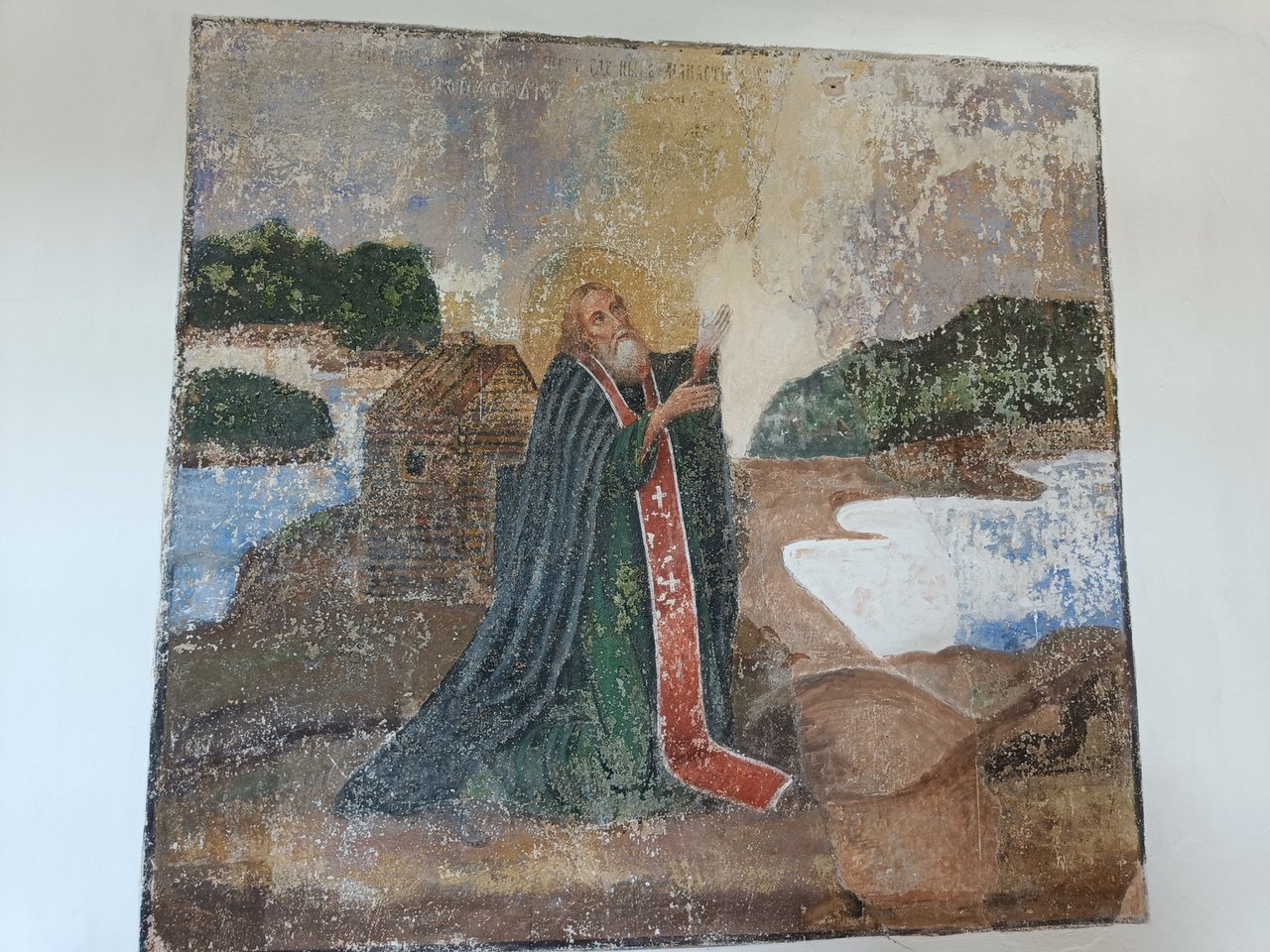

Фрагменты фресок, повествующих о житии св. Мартиниана.

Фреска над ракой с мощами.

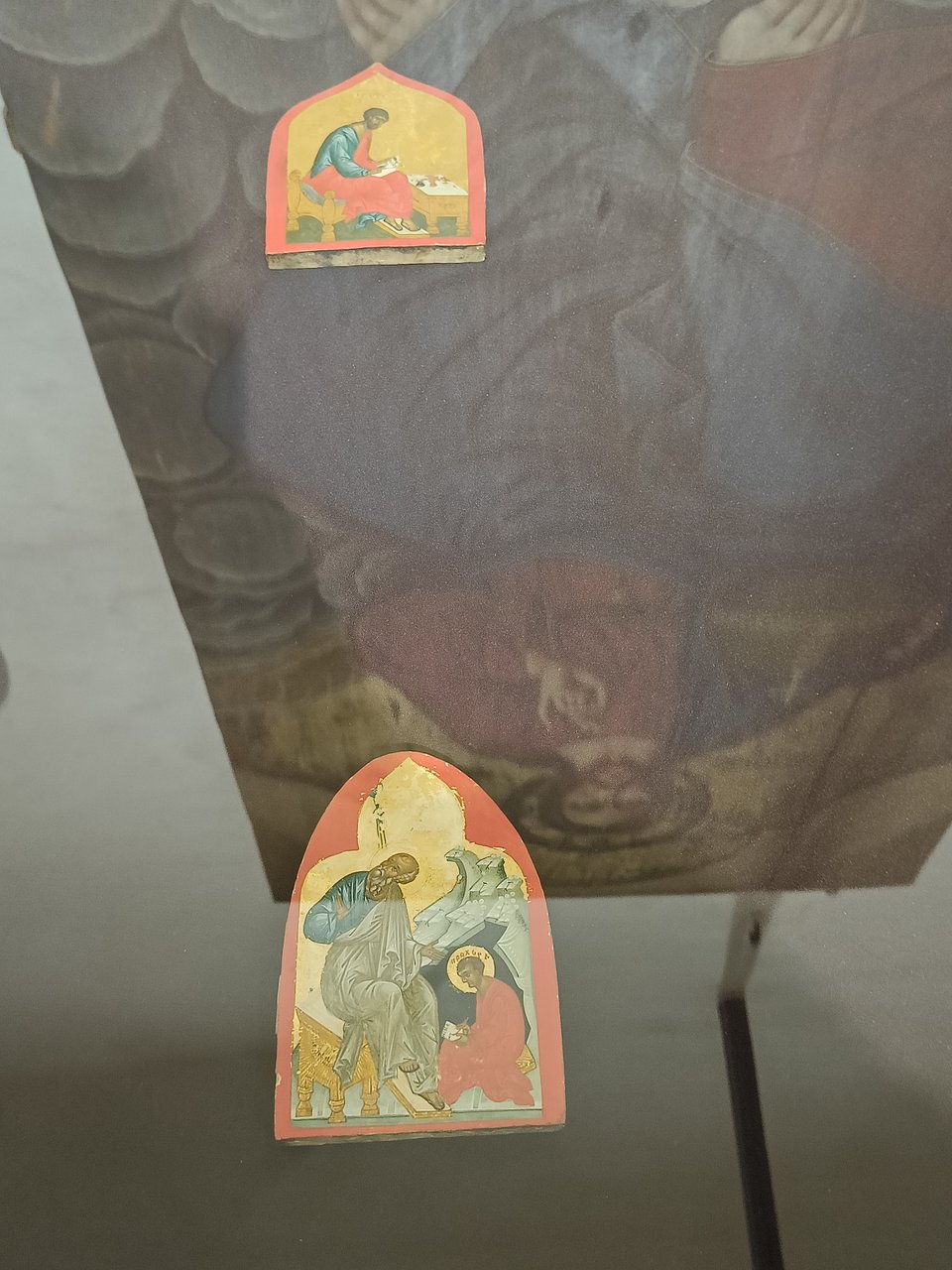

Иконы. Выставка икон в трапезной церкви тоже потрясающая.

Честно говоря, к концу я себя чувствовал выжатым лимоном - слишком много красоты за один раз. Стыдно признаться, но я даже обрадовался окончанию осмотра. Всё же прекрасное надо дозировать. Семейство Петровых было со мной согласно. Так что мы вышли наружу, посетили сувенирную лавку, закупились сувенирами и буклетами. Нас с Любовью Александровной задушила жаба купить роскошнейший альбом по фрескам Дионисия. Теперь мы страшно жалеем об этом приступе амфибиотрофной асфиксии - однава ведь однако.

Но вот мы выбрались и оттуда. Я сфотографировал на память семейство Петровых на фоне монастырского храмового комплекса.

Семейство Петровых на фоне ансамбля Ферапонтова монастыря.

И мы отправились в путь - нас ждал Кирилло-Белозерский монастырь.