Средневековая Европа

Как часть богатой империи превратилась в набор бедных королевств и чем варвары отличались от римлян. Фрагмент из книги британского историка Криса Уикхема «Средневековая Европа».

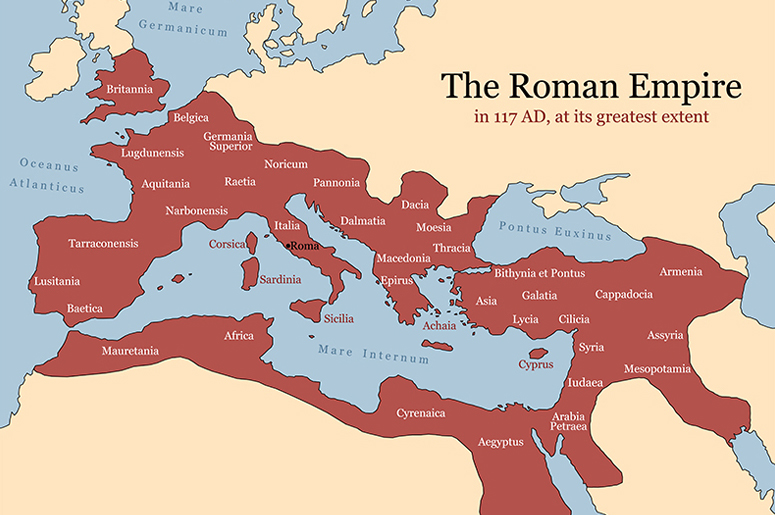

Почему пала Римская империя? Если коротко - она не пала. Половина империи - восточная, со столицей в Константинополе, занимавшая территорию нынешних Балкан, Турции, Египта и стран Леванта, - благополучно пережила раскол и завоевание западной части (нынешней Франции, Испании, Италии, севера Африки, Британии) иноземцами, произошедшие в V веке… Восточная Римская империя - которую мы далее будем называть Византийской, хотя ее подданные до самого конца именовали себя римлянами (ромеями), - продержалась еще тысячу лет, пока последние ее земли не покорились в XV веке османам. Те, переняв у Византии (Рима) ряд основополагающих принципов финансового и административного устройства, принялись строить собственную империю со столицей в бывшем Константинополе, ныне Стамбуле. Таким образом, в определенном смысле Римская империя просуществовала до Первой мировой войны, когда рухнуло и Османское государство...

«Варварские» короли в основном владели двумя языками, а кто-то мог изъясняться исключительно на латыни

В последнее время историки бурно спорят о том, насколько «варварскими» разные германские народы были в действительности. Почти все они (за исключением франков), прежде чем основать независимые королевства, какое-то время провели в римских провинциях, зачастую носили военизированную римскую одежду, а также перенимали другие римские особенности. Разные группы готов, в частности, вполне можно рассматривать как вышедшие из повиновения римские войска, в составе которых имелось достаточно неготов, в том числе, несомненно, римского происхождения. Почти все предводители «варваров» женились на представительницах римской знати, а римские военачальники (включая Рицимера и Одоакра) нередко сами происходили из «варваров».

«Варварские» короли в основном владели двумя языками, а кто-то мог изъясняться исключительно на латыни. Все они заимствовали принципы римской системы управления и применяли их где только возможно. От римских правителей они отличались только именами, как свидетельствует, например, характеристика вестготского короля Тулузы Теодориха II (453-466), данная Сидонием Аполлинарием (ум. ок. 485 г.), римским аристократом и литератором из центральной Галлии: набожен (но не до истовости), ответственно относится к делам управления, предпочитает говорить о серьезных предметах, дает изысканные обеды, где «соединены греческая изящность, галльское изобилие, итальянская живость <…> и царский порядок»…

Римской империей управлял разветвленный чиновничий аппарат, финансируемый за счет развитой налоговой системы, включавшей множество сборов, первостепенным среди которых был высокий и сложно формируемый земельный налог. Система работала - несмотря на поразительную коррумпированность, непопулярность среди подданных империи и множество возможностей для злоупотреблений. У нас имеется масса указов, изданных императорами, которые были недовольны нерадивостью традиционных сборщиков податей - членов городского совета, из чего следует, что, даже если со сбором налогов возникали заминки, надзор и контроль над ним был строгий. Это подтверждают, в частности, итальянские и египетские исторические источники - методичный учет передачи прав собственности на землю, обеспечивавший государству возможность исправно взимать налог с нового хозяина. Судя по египетским документам, даже богатые и влиятельные землевладельцы налоги действительно платили.

Падение Римской Империи

В основном эти сборы шли на содержание армии - самая большая расходная статья для римского государства (гражданский чиновничий аппарат занимал второе место с большим отрывом), а это означало регулярную переправку денег и товаров через Средиземное море из богатых южных провинций вроде Африки и Египта в северные приграничные области, где в основном сосредоточивались войска, а также в Рим и Константинополь - крупные столичные города, которые кормились за счет остальной империи. Наемная армия частично обособлялась во всех землях империи от других основных высших слоев - имперской (сенаторской) знати, а также городских и провинциальных властей, представители которых были, прежде всего, землевладельцами, а кроме того, гражданскими.

Политика, опирающаяся на землевладение, менее стабильна и обычно менее доходна, чем опирающаяся на налоги

Таким образом, налогово-бюджетная система структурировала все римское государство, и в начале V века ей ничто не угрожало. Однако, когда западная часть империи начала дробиться на королевства, резко оборвалось перераспределение налоговых поступлений, что серьезно сказалось на Риме как городе и на многих северных армиях. Более того, интересы новой германской элиты не совпадали с интересами ее предшественников - римских военачальников-бунтарей. Те гнались в основном за деньгами, которые давала политическая власть, а сменившим их германцам нужно было другое - владеть землей, как владела ею та самая провинциальная знать, с которой они теперь соседствовали и над которой властвовали. Это вполне римское желание имело самые неблагоприятные для Рима последствия: постепенно исчезала необходимость содержать осевшую на землю армию. Отпадала потребность в налогообложении, а поскольку сбор налогов и так вызывал трудности и неприятие, рано или поздно власти от него отказывались…

К 640-м земельный налог исчез почти по всей Галлии и лишь в долине Луары собирался время от времени. Короли начали рассчитывать на доход со своих земель - весьма обширных (как и положено при имперском землевладении), а не на сборы и налоги (за исключением торговых пошлин). Экономической основой политической деятельности перестало быть налогообложение, и на смену ему пришло владение землей. Эти перемены знаменовали разрыв не только с прошлым, но и с настоящим - с современными этим королевствам государствами Восточного и Южного Средиземноморья, Византией и арабами... Политика, опирающаяся на землевладение, менее стабильна и обычно менее доходна, чем опирающаяся на налоги... Даже возрождение налоговых режимов в Западной Европе позднего Средневековья последствия этой перемены не преодолело. Справиться с ней полностью на Западе удалось лишь в совершенно иных экономических условиях эпохи промышленной революции.

Британский историк Крис Уикхем в книге «Средневековая Европа» рассказывает динамичном периоде масштабных перемен мировой истории, фокусируясь на таких знаковых событиях, как падение Рима, реформы Карла Великого, распространение христианства в Европе, закат Византийской империи, эпидемии Черной смерти и т. д. Анализируя их, автор рассказывает, какие изменения они вызвали в социальной, экономической и политической сферах, а также в частной жизни людей. Эта аналитическая работа будет интересна и специалистам, и тем, кто обратится к периоду Средневековья впервые.

Источник.