Охотники за древними генами (окончание)

Генетическая летопись населения Западной Сибири в эпоху палеометалла

Аборигены и мигранты Западной Сибири

Наиболее ранними группами населения Барабы, доступными для палеогенетических исследований, являются неолитические популяции эпохи раннего металла, жившие в период начала IV-VI тыс. до н. э. Они и стали той генетической основой, на которую на протяжении около 5 тыс. лет накладывались результаты всех последующих популяционных процессов.

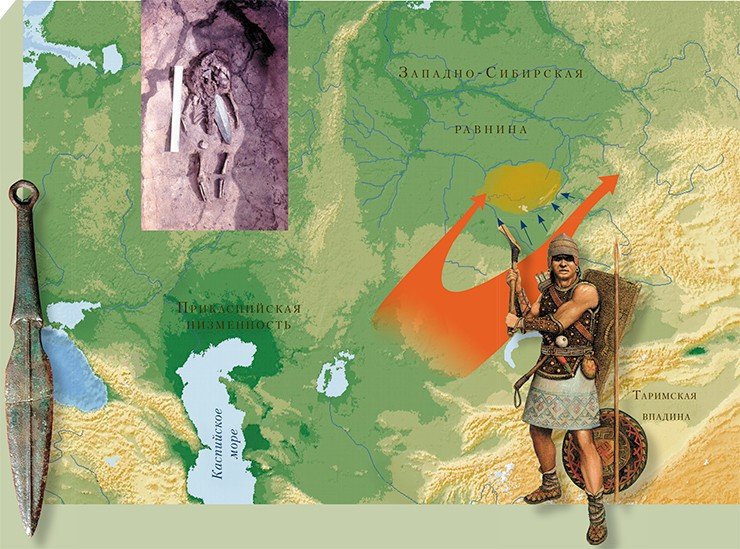

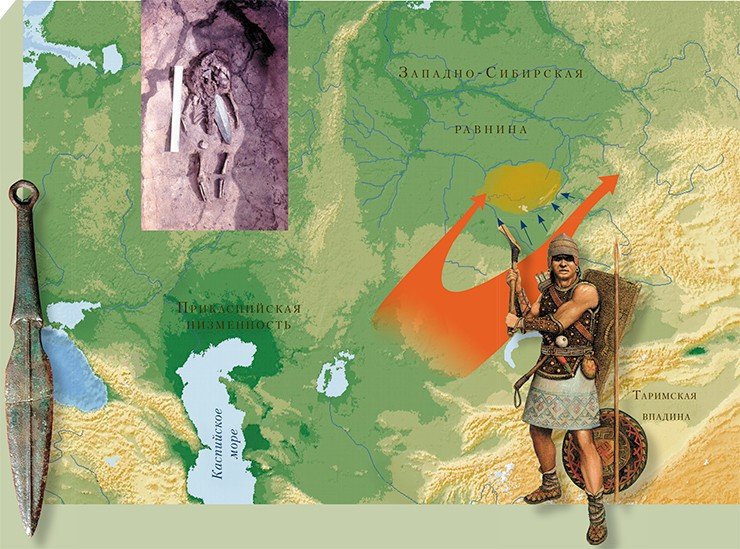

Предполагаемое направление миграции носителей андроновской (федоровской) культуры в Барабинскую лесостепь (первая половина II тыс. до н. э. (согласно антропологическим и генетическим данным). На территории Барабы мигранты сосуществуют с аборигенным позднекротовским населением и взаимодействуют с ним на уровне материальной культуры (Молодин и др., 2009), митохондриальной ДНК (Пилипенко и др., 2009) и генетических контактов

У митоходриального генофонда этого населения Барабы обнаружились реликтовые признаки, сближающие его с генофондами охотников-собирателей, обитавших на обширных территориях Северо-Западной Евразии. Вероятно, они были унаследованы от людей современного физического типа, которые первоначально заселили этот регион еще в верхнем палеолите. Интересно, что в Барабе эти признаки сохранялись очень долго, вплоть до начала эпохи развитой бронзы, что и позволило их зафиксировать (Molodin et al., 2012).

Большая часть материалов в палеоантропологических коллекциях представлена костными останками, из них наиболее пригодными для проведения молекулярно-генетического анализа признаются зубы и длинные кости конечностей. Остатки мягких тканей и волосы лишь изредка сохраняются в особенно благоприятных условиях среды (в мерзлоте, очень сухом климате), и первоначально именно они привлекали внимание палеогенетиков. Сейчас мягкие ткани, в отличие от костей и волос, не считают хорошими источниками для выделения древней ДНК. Информативными объектами могут быть копролиты (окаменевшие фекалии), но они встречаются редко

Очень важным открытием стало обнаружение генетических компонентов, свидетельствующих о достаточно долгой независимой эволюции населения Западной Сибири. Эта гипотеза была высказана антропологами еще в середине прошлого века, но до недавних пор не было обнаружено никаких генетических доказательств в ее пользу: исследования генофонда мтДНК современных популяций обнаружило чужеродные элементы, проникшие с других территорий. Исследования новосибирских палеогенетиков доказали, специфическая гаплогруппа мтДНК - A10, является «местным» компонентом. По-видимому, она появилась в Западной Сибири еще до начала эпохи голоцена, т. е. более 10 тыс. лет назад, и эволюционировала здесь в течение нескольких тысячелетий (Pilipenko et al., 2015).

Сейчас мы знаем, почему это открытие не удалось сделать на современных популяциях: за последние тысячелетия Западную Сибирь наводнили потоки мигрантов с запада и востока, которые попросту «размыли» реликтовую структуру генофонда. Но сами эти поздние миграционные потоки оказались чрезвычайно интересным объектом для исследования.

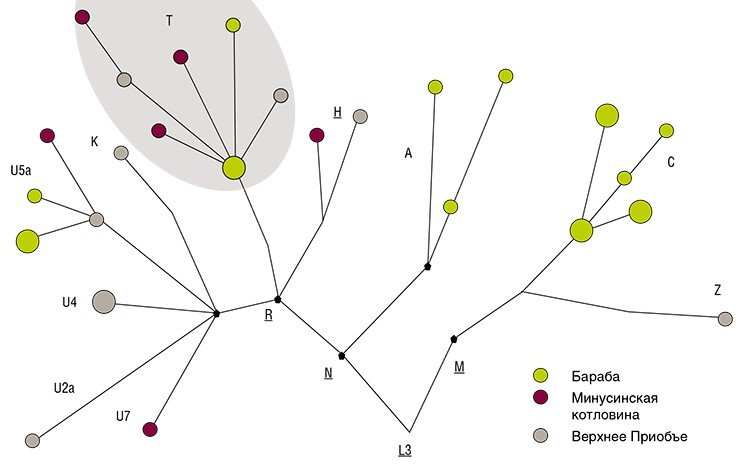

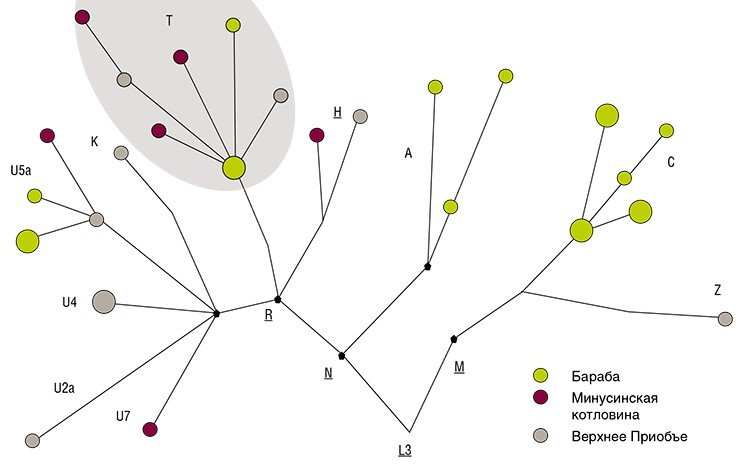

Схематическое изображение филогенетического дерева митохондриальной ДНК представителей андроновского (федоровского) населения Барабы (Западная Сибирь) из различных районов юга Западной Сибири. Кругами обозначены отдельные структурные варианты мтДНК. Размер круга пропорционален численности обнаруженных индивидов - носителей данного структурного варианта мтДНК. Цветами обозначена принадлежность к локальным группам (см. расшифровку). Контуром выделена гаплогруппа Т мтДНК, маркирующая миграцию андроновского населения в западносибирскую лесостепь.

Каждая из основных миграционных волн за последние 4 тыс. лет, установленных сначала по археологическим и антропологическим данным, по-своему отразилась не только на материальной стороне общественного бытия, но и на генофонде населения региона. Например, масштабная волна миграции андроновского (федоровского) населения, мигрировавшего сюда предположительно с территории Казахстана в первой половине II тысячелетия до н. э., привела в резкому изменению материальной культуры населения, тысячелетиями развивавшейся на местной основе. Но вот на уровне митохондриальной ДНК перемены оказались не столь значительны.

Нам, правда, удалось зафиксировать генетический маркер этой миграционной волны - гаплогруппу T, а также изменение встречаемости некоторых других гаплогрупп, что служит доказательством миграционной активности на юге Сибири. Однако многие компоненты митохондриального генофонда остались неизменными, что дало основания считать, что местное население, с которым столкнулись в регионе пришлые андроновцы, активно вовлекалось в брачные связи. А первые данные по исследованию ядерного генома, а именно - «мужской» Y-хромосомы, дают основания считать, что такие контакты были характерны преимущественно для пришлого мужского населения и местного женского «контингента». Вот на таких моделях мы получаем данные не только о самих миграциях, но и об особенностях взаимодействия культурно и генетически разных популяций между собой.

Южане на Чиче

Таким образом, анализируя изменения генофонда мы можем судить о ходе территориальной экспансии и процесса смешивания местного и пришлого населения. И в этом смысле большой интерес представляют результаты исследования знаменитого городища Чича-1, также расположенного в Барабе на берегу одноименного озера.

Здесь в начале I тысячелетия до н.э. возникло большое городище с улицами и сложной системой укреплений в виде валов и рвов. Археологи зафиксировали на городище следы разных культурных групп, а само его устройство имеет много черт, свойственных более южным центрам цивилизации. Все это свидетельствует, что в данном случае мы имеем дело с местом, где происходил контакт между разными культурами, где вместе сосуществовали общности.

Нам удалось исследовать мтДНК небольшой выборки населения городища. Образцы для анализа были взяты из расположенного рядом некрополя, а также от скелетов детей, которые были погребены под полом многих жилищ в разных частях городища. Оказалось, что население Чича-1 генетически очень сильно отличалось от предшествующего местного населения и было близко к населению Средней и Передней Азии. Очевидно, в этот период до Сибири докатились первые отголоски масштабных популяционных процессов, которые инициировали в степном поясе Евразии ранние кочевники. Этот вывод хорошо согласуется с данными археологии и антропологии.

Городище Чича - протогород переходной эпохи отбронзового кжелезномувеку: раскопки участков поселения и глиняная фигурка далекого предка была спрятана под полом жилища.

Дальнейшие исследования показали, что это «вторжение» генетически контрастного населения с юга не было кратковременным. Cаргатское население западносибирской лесостепи (вторая половина I тыс. до н. э. - первые века I тыс. н.э.) по своему происхождению также оказалось преимущественно южным. Так как археологические данные свидетельствуют о том, что саргатцы могли иметь отношение к сарматскому миру, следующим нашим шагом стало исследование сарматских популяций с Нижнего Поволжья…

Все наши результаты свидетельствуют, что юг Сибири был «ареной», на которой протекали многие ключевые события истории значительной части народов Центральной и Северной Евразии. И сейчас мы приступили в масштабному исследованию древнего населения региона уже по маркерам Y-хромосомы, чтобы получить данные и для мужской части генофонда и таким образом составить целостную картину. Подход, опробованный в Барабе, реализуется и для других регионов Сибири, в частности, Минусинской котловины и Горного Алтая.

Еще один подход к этногенетическим реконструкциям, который мы сегодня реализуем в применении к кочевникам Евразии, - анализ синхронных материалов, полученных с обширных территорий. В данном случае исследуются палеогенетические материалы от кочевых племен эпохи раннего железного века, гунно-сарматского времени и раннего средневековья, и не только из Сибири, но и из многих районов евразийского степного пояса и сопредельных регионов, от Центральной Азии до Восточной Европы. Над этим проектом мы работаем совместно с коллегами из Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга (Германия), возглавляемых профессором Й. Бургером.

Как амазонка с Укока … поменяла пол

Для археологов очень важно, что с помощью палеогенетики они могут точно определять пол и степень родства древних индивидов.

Половую принадлежность останков древних людей ранее устанавливали методами физической антропологии (т.е. по морфологии скелета), а также из анализа археологического контекста, например, по специфичности погребального инвентаря. Однако эти методы имеют свои ограничения: так, очень трудно, а иногда и невозможно определить по скелету пол у молодого человека или ребенка, а также при плохой сохранности скелета.

За многие десятилетия целенаправленных исследований археологических памятников были накоплены большие коллекции останков человека разного «геологического» возраста, географического происхождения и культурной принадлежность, т. е. с разным археологическим контекстом. Представители групп древнего населения в той или иной степени уже хорошо охарактеризованы с точки зрения особенностей материальной и духовной культуры, демографических параметров, фенотипических признаков и т. п. Но этот огромный массив материалов остается на сегодня практически неисследованным с точки зрения молекулярной генетики

Об определении степени родства и говорить не приходится. Это удавалось сделать на основании антропологических данных лишь в тех исключительных случаях, когда погребенные имели какие-то редкие, генетически обусловленные аномалии развития скелета. Обычно же археолог строит реконструкции, пользуясь наиболее простыми моделями родства. И если изучается погребение женщины и ребенка, то из этого следует, что в нем погребены мать и ее дитя. Как это действительно произошло в случае кургана 1 могильника Олон-Курин-Гол-6 (Северо-Западная Монголия), где этот факт был подтвержден палеогенетическим анализом (Pilipenko et al., 2010). Но бывают и иные ситуации, и только палеогенетика позволяет получить объективные данные в этой сложной и во многом спекулятивной области археологии.

Ярким примером справедливости этого утверждения служат результаты исследования скелетных останков из кургана 1 могильника Ак-Алаха-1, обнаруженных в 1990 на плато Укок в Горном Алтае. В этом парном погребении с богатым погребальным инвентарем и полным набором вооружения, были похоронены, предположительно, зрелый мужчина и молодая девушка, принадлежащие к элите пазырыкского общества.

Предметы найденные в погребении кургана № 1, могильник Ак-Алаха-1: серьга, представлявшая собой деревянную пластинку, обклеенную золотой фольгой, раковины каури, деталь горита, войлочный шлем. Реконструкция войлочного шлема Е. В. Шумаковой, рисунок к. и. н. Д. В. Позднякова (ИАЭТ СО РАН).

Так как тела не были мумифицированы, их пол и возраст были установлены по скелетным останкам методами физической антропологии. Пол погребенного в первой колоде, мужчины возрастом 45-50 лет, не вызвал сомнений, но что касается похороненного во второй колоде… Хотя антропологи были уверены, что в погребении была захоронена девушка возрастом 16-17 лет, они подчеркивали ее «неженские» черты: «череп очень крупный и кажется массивным… нижняя челюсть очень массивная… Кости посткраниального скелета очень длинные, не уступающие по абсолютным размерам и указателям массивности костям мужского скелета … Длина тела очень большая» (Чикишева, 1994).

Выводы антропологов подтверждались и особенностями сопровождающего инвентаря: колода, деревянная подушка-валик, размер колчана - все было меньшего размера по сравнению с мужским погребением. Кроме того, в области таза погребенного были обнаружены 34 раковины каури, возможно, являвшиеся украшением ремня. Раковины встречались в могилах пазырыкцев крайне редко. Они лежали в сумочках вместе с бусинами и косточками экзотических фруктов и их считали амулетами. Известна семантика этих раковин как символа женской плодовитости.

Отличались и прически погребенных: на черепе мужчины были обнаружены длинные темно-каштановые волосы, при этом лоб и макушка были открыты. На черепе второго - тоненькая маленькая косичка.

Открытие погребения этой девушки - наездницы и воина, стало еще одним аргументом в пользу гипотезы о возможном существовании в пазырыкском обществе традиции, согласно которой молодые девушки из элиты общества, склонные к воинскому делу, до замужества могли осваивать практики владения оружием, хотя, безусловно, этот случай для пазырыкской культуры является уникальным (Полосьмак, 2001).

Однако 25 лет спустя для прояснения филогенетических и филогеографических характеристик, возможной степени родства погребенных и половой принадлежности их останки были изучены методами палеогенетики.

Исследования проводили с помощью молекулярно-генетического анализа с использованием четырех систем генетических маркеров (митохондриальной ДНК, полиморфного фрагмента гена амелогенина, STR-локусов аутосом и STR-локусов Y-хромосомы) в Институте цитологии и генетики СО РАН (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015).

В процессе проведения экспериментальных работ были получены многочисленные свидетельства различной степени сохранности ДНК в останках двух индивидов. Сохранность ДНК в останках более молодого погребенного была существенно ниже, нежели в останках зрелого мужчины. Тем не менее, были получены достоверные молекулярно-генетические данные, которые свидетельствуют о мужском поле обоих погребенных из кургана 1 могильника Ак-Алаха-1, хотя они и расходятся с результатами определения половой принадлежности останков младшего индивида методами физической антропологии.

Ученые считают, что «причиной может быть молодой возраст погребенного индивида - определение половой принадлежности останков индивидов подросткового возраста по морфологии скелета в некоторых случаях достаточно затруднительно». Но и с генетическим анализом этого индивида, оказалось не все так просто. Новые данные дали повод пересмотреть и возможные родственные отношения погребенных - ранее это парное погребение зрелого мужчины и молодой женщины рассматривалось в качестве погребения супругов, либо отца и дочери.

Реконструкция степени родства погребенных в коллективных погребениях или могильниках и определение половой принадлежности индивидов является одним из наиболее перспективных направлений применения палеогенетических методов в археологии. По результатам анализа маркеров с однородительским наследованием (мтДНК и Y-хромосома) была установлена вероятность близкого родства рассматриваемых индивидов из парного погребения как по женской, так и по мужской линии. Полученные данные по профилям аутосомных STR-локусов свидетельствуют, что исследуемые индивиды не являлись прямыми родственниками, в данном случае, с учетом пола погребенных, они не могли быть отцом и сыном (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015).

Установив достаточно близкое родство между погребенными, генетики подтвердили выводы, сделанные Т. С. Балуевой, еще в 1994 создавшей реконструкции лиц обоих погребенных: «По внешнему виду в анфас носы мужчины и женщины из могильника Ак-Алаха 1 очень похожи…По форме подбородки женского и мужского черепов очень похожи».

На родство погребенных указывала и отмеченная Т. С. Балуевой схожесть патологических процессов в шейных позвонках: «…у мужчины был спондилез шейных позвонков, который затруднял движения головы, на черепе женщины в области суставных мыщелков затылочного отверстия наблюдаются следы таких же деформирующих процессов, о которых было сказано выше. Одинаковые признаки заболевания могут указывать на родственные связи погребенных в одном кургане».

И еще один поразительный факт: старший из мужчин к моменту смерти уже долгое время был малоподвижным инвалидом, который не мог самостоятельно сесть на коня. По мнению Т. А. Чикишевой, его скелет носил признаки сильного поражения одной из разновидностей хронического полиартрита: «В общий патологический процесс вовлечен практически весь костно-суставный аппарат …заболевание умершего можно определить как анкилозирующий спондилартрит, известный также под названием одеревенение позвоночника или болезнь Бехтерева... Этиология заболевания неизвестна… Болезнь поражает преимущественно мужчин и начинается во второй или третьей декаде жизни». Причиной его смерти могло стать развитие заболевания. Что до причины смерти юноши, то ее до сих пор не смогли установить ни антропологи, ни генетики.

Сегодня методы и подходы палеогенетики стали мощным инструментом, с помощью которого археологи могут проследить ход реальных демографических процессов в популяциях древних народов, а также получить и уточнить информацию об отдельных индивидах в тех случаях, когда обычные методы археологии и антропологии бессильны, что и доказали работы межинститутской команды палеогенетиков Новосибирского научного центра.

Одинаково актуальными и перспективными с точки зрения генетики и археологии являются исследования молекулярно-генетических механизмов приспособления человека как к условиям окружающей среды, так и к уровню развития экономики и материальной культуры. Ведь очень важно знать, как человек на территории Сибири приспосабливался и к суровым условиям климата, и к изменениям характера питания связанным с его культурным развитием. Например, сейчас мы проводим исследование гена лактазы, который ответственен за способность к усвоению молочного сахара во взрослом возрасте.

Не меньший интерес представляют и реконструкции фенотипических параметров представителей древних популяций, таких черт внешнего вида, как, например, особенности пигментации глаз и волос. В настоящее время палеогенетика располагает все большими возможностями для реконструкции «портретов» древнего человека в прямом и переносном смысле.

Помимо останков человека, особое внимание уделяется нашим коллективом исследованию останков животных из археологических памятников. В настоящее время проводится масштабная программа исследований останков доместицированных животных юга Западной Сибири, которая позволит пролить свет на процессы проникновения и использования одомашненных животных древними популяциями Сибири. Не менее перспективными представляются исследования останков представителей дикой фауны, используемых древним человеком в своей хозяйственной деятельности.

Реализация столь широкого круга исследований стала возможной только благодаря тесной интеграции усилий междисциплинарной команды, созданной ИАЭТ СО РАН и ИЦиГ СО РАН, работающей вместе на всех стадиях работы. Так, сотрудники межинститутского сектора молекулярной палеогенетики принимают участие в работе экспедиций ИАЭТ СО РАН, что позволяет получать новые материалы для исследования с максимальными предосторожностями, а также лучше понять специфику исследуемых древних групп. По нашему глубокому убеждению, развитие межинститутского коллектива в направлении теснейшей интеграции усилий разноплановых специалистов позволит совершить еще массу интересных открытий в области истории населения Сибири. У палеогенетического направления исследований ИАЭТ и ИЦиГ СО РАН, безусловно, большое и интересное будущее.

Литература

Пилипенко А. С., Ромащенко А. Г., Молодин В. И. и др. Особенности структуры генофонда митохондриальной ДНК населения городища Чича-1 (IX-VII вв. до н. э.) в Барабинской лесостепи // Чича - городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2009. Т. 3, Гл. 7. С. 108-127.

Пилипенко А. С., Ромащенко А. Г., Молодин В. И. и др. Особенности захоронения младенцев в жилищах городища Чича-1 Барабинской лесостепи по данным анализа структуры ДНК // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. №. 2. С. 57-67.

Molodin V. I., Pilipenko A. S., Romaschenko A. G. et al. Human migrations in the southern region of the West Siberian Plain during the Bronze Age: Archaeological, palaeogenetic and anthropological data // Population Dynamics in Pre- and Early History: New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics, Berlin, 2012. P. 95-113.

Pilipenko A. S., Trapezov R. O., Zhuravlev A. A. et al. MtDNA Haplogroup A10 Lineages in Bronze Age Samples Suggest That Ancient Autochthonous Human Groups Contributed to the Specificity of the Indigenous West Siberian Population // PLoS ONE. 2015. 10(5): e0127182.

Пилипенко А. С., Трапезов Р. О., Полосьмак Н. В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1 (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. №. 4. С. 146-152.

Молодин В. И., Пилипенко А. С., Чикишева Т. А. и др. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V-I тыс. до н. э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 220 с.

В публикации использованы иллюстрации из книги А. И. Соловьева «Оружие и доспехи» (Инфолио, 2003) и из архива авторов.

Источник.

Аборигены и мигранты Западной Сибири

Наиболее ранними группами населения Барабы, доступными для палеогенетических исследований, являются неолитические популяции эпохи раннего металла, жившие в период начала IV-VI тыс. до н. э. Они и стали той генетической основой, на которую на протяжении около 5 тыс. лет накладывались результаты всех последующих популяционных процессов.

Предполагаемое направление миграции носителей андроновской (федоровской) культуры в Барабинскую лесостепь (первая половина II тыс. до н. э. (согласно антропологическим и генетическим данным). На территории Барабы мигранты сосуществуют с аборигенным позднекротовским населением и взаимодействуют с ним на уровне материальной культуры (Молодин и др., 2009), митохондриальной ДНК (Пилипенко и др., 2009) и генетических контактов

У митоходриального генофонда этого населения Барабы обнаружились реликтовые признаки, сближающие его с генофондами охотников-собирателей, обитавших на обширных территориях Северо-Западной Евразии. Вероятно, они были унаследованы от людей современного физического типа, которые первоначально заселили этот регион еще в верхнем палеолите. Интересно, что в Барабе эти признаки сохранялись очень долго, вплоть до начала эпохи развитой бронзы, что и позволило их зафиксировать (Molodin et al., 2012).

Большая часть материалов в палеоантропологических коллекциях представлена костными останками, из них наиболее пригодными для проведения молекулярно-генетического анализа признаются зубы и длинные кости конечностей. Остатки мягких тканей и волосы лишь изредка сохраняются в особенно благоприятных условиях среды (в мерзлоте, очень сухом климате), и первоначально именно они привлекали внимание палеогенетиков. Сейчас мягкие ткани, в отличие от костей и волос, не считают хорошими источниками для выделения древней ДНК. Информативными объектами могут быть копролиты (окаменевшие фекалии), но они встречаются редко

Очень важным открытием стало обнаружение генетических компонентов, свидетельствующих о достаточно долгой независимой эволюции населения Западной Сибири. Эта гипотеза была высказана антропологами еще в середине прошлого века, но до недавних пор не было обнаружено никаких генетических доказательств в ее пользу: исследования генофонда мтДНК современных популяций обнаружило чужеродные элементы, проникшие с других территорий. Исследования новосибирских палеогенетиков доказали, специфическая гаплогруппа мтДНК - A10, является «местным» компонентом. По-видимому, она появилась в Западной Сибири еще до начала эпохи голоцена, т. е. более 10 тыс. лет назад, и эволюционировала здесь в течение нескольких тысячелетий (Pilipenko et al., 2015).

Сейчас мы знаем, почему это открытие не удалось сделать на современных популяциях: за последние тысячелетия Западную Сибирь наводнили потоки мигрантов с запада и востока, которые попросту «размыли» реликтовую структуру генофонда. Но сами эти поздние миграционные потоки оказались чрезвычайно интересным объектом для исследования.

Схематическое изображение филогенетического дерева митохондриальной ДНК представителей андроновского (федоровского) населения Барабы (Западная Сибирь) из различных районов юга Западной Сибири. Кругами обозначены отдельные структурные варианты мтДНК. Размер круга пропорционален численности обнаруженных индивидов - носителей данного структурного варианта мтДНК. Цветами обозначена принадлежность к локальным группам (см. расшифровку). Контуром выделена гаплогруппа Т мтДНК, маркирующая миграцию андроновского населения в западносибирскую лесостепь.

Каждая из основных миграционных волн за последние 4 тыс. лет, установленных сначала по археологическим и антропологическим данным, по-своему отразилась не только на материальной стороне общественного бытия, но и на генофонде населения региона. Например, масштабная волна миграции андроновского (федоровского) населения, мигрировавшего сюда предположительно с территории Казахстана в первой половине II тысячелетия до н. э., привела в резкому изменению материальной культуры населения, тысячелетиями развивавшейся на местной основе. Но вот на уровне митохондриальной ДНК перемены оказались не столь значительны.

Нам, правда, удалось зафиксировать генетический маркер этой миграционной волны - гаплогруппу T, а также изменение встречаемости некоторых других гаплогрупп, что служит доказательством миграционной активности на юге Сибири. Однако многие компоненты митохондриального генофонда остались неизменными, что дало основания считать, что местное население, с которым столкнулись в регионе пришлые андроновцы, активно вовлекалось в брачные связи. А первые данные по исследованию ядерного генома, а именно - «мужской» Y-хромосомы, дают основания считать, что такие контакты были характерны преимущественно для пришлого мужского населения и местного женского «контингента». Вот на таких моделях мы получаем данные не только о самих миграциях, но и об особенностях взаимодействия культурно и генетически разных популяций между собой.

Южане на Чиче

Таким образом, анализируя изменения генофонда мы можем судить о ходе территориальной экспансии и процесса смешивания местного и пришлого населения. И в этом смысле большой интерес представляют результаты исследования знаменитого городища Чича-1, также расположенного в Барабе на берегу одноименного озера.

Здесь в начале I тысячелетия до н.э. возникло большое городище с улицами и сложной системой укреплений в виде валов и рвов. Археологи зафиксировали на городище следы разных культурных групп, а само его устройство имеет много черт, свойственных более южным центрам цивилизации. Все это свидетельствует, что в данном случае мы имеем дело с местом, где происходил контакт между разными культурами, где вместе сосуществовали общности.

Нам удалось исследовать мтДНК небольшой выборки населения городища. Образцы для анализа были взяты из расположенного рядом некрополя, а также от скелетов детей, которые были погребены под полом многих жилищ в разных частях городища. Оказалось, что население Чича-1 генетически очень сильно отличалось от предшествующего местного населения и было близко к населению Средней и Передней Азии. Очевидно, в этот период до Сибири докатились первые отголоски масштабных популяционных процессов, которые инициировали в степном поясе Евразии ранние кочевники. Этот вывод хорошо согласуется с данными археологии и антропологии.

Городище Чича - протогород переходной эпохи отбронзового кжелезномувеку: раскопки участков поселения и глиняная фигурка далекого предка была спрятана под полом жилища.

Дальнейшие исследования показали, что это «вторжение» генетически контрастного населения с юга не было кратковременным. Cаргатское население западносибирской лесостепи (вторая половина I тыс. до н. э. - первые века I тыс. н.э.) по своему происхождению также оказалось преимущественно южным. Так как археологические данные свидетельствуют о том, что саргатцы могли иметь отношение к сарматскому миру, следующим нашим шагом стало исследование сарматских популяций с Нижнего Поволжья…

Все наши результаты свидетельствуют, что юг Сибири был «ареной», на которой протекали многие ключевые события истории значительной части народов Центральной и Северной Евразии. И сейчас мы приступили в масштабному исследованию древнего населения региона уже по маркерам Y-хромосомы, чтобы получить данные и для мужской части генофонда и таким образом составить целостную картину. Подход, опробованный в Барабе, реализуется и для других регионов Сибири, в частности, Минусинской котловины и Горного Алтая.

Еще один подход к этногенетическим реконструкциям, который мы сегодня реализуем в применении к кочевникам Евразии, - анализ синхронных материалов, полученных с обширных территорий. В данном случае исследуются палеогенетические материалы от кочевых племен эпохи раннего железного века, гунно-сарматского времени и раннего средневековья, и не только из Сибири, но и из многих районов евразийского степного пояса и сопредельных регионов, от Центральной Азии до Восточной Европы. Над этим проектом мы работаем совместно с коллегами из Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга (Германия), возглавляемых профессором Й. Бургером.

Как амазонка с Укока … поменяла пол

Для археологов очень важно, что с помощью палеогенетики они могут точно определять пол и степень родства древних индивидов.

Половую принадлежность останков древних людей ранее устанавливали методами физической антропологии (т.е. по морфологии скелета), а также из анализа археологического контекста, например, по специфичности погребального инвентаря. Однако эти методы имеют свои ограничения: так, очень трудно, а иногда и невозможно определить по скелету пол у молодого человека или ребенка, а также при плохой сохранности скелета.

За многие десятилетия целенаправленных исследований археологических памятников были накоплены большие коллекции останков человека разного «геологического» возраста, географического происхождения и культурной принадлежность, т. е. с разным археологическим контекстом. Представители групп древнего населения в той или иной степени уже хорошо охарактеризованы с точки зрения особенностей материальной и духовной культуры, демографических параметров, фенотипических признаков и т. п. Но этот огромный массив материалов остается на сегодня практически неисследованным с точки зрения молекулярной генетики

Об определении степени родства и говорить не приходится. Это удавалось сделать на основании антропологических данных лишь в тех исключительных случаях, когда погребенные имели какие-то редкие, генетически обусловленные аномалии развития скелета. Обычно же археолог строит реконструкции, пользуясь наиболее простыми моделями родства. И если изучается погребение женщины и ребенка, то из этого следует, что в нем погребены мать и ее дитя. Как это действительно произошло в случае кургана 1 могильника Олон-Курин-Гол-6 (Северо-Западная Монголия), где этот факт был подтвержден палеогенетическим анализом (Pilipenko et al., 2010). Но бывают и иные ситуации, и только палеогенетика позволяет получить объективные данные в этой сложной и во многом спекулятивной области археологии.

Ярким примером справедливости этого утверждения служат результаты исследования скелетных останков из кургана 1 могильника Ак-Алаха-1, обнаруженных в 1990 на плато Укок в Горном Алтае. В этом парном погребении с богатым погребальным инвентарем и полным набором вооружения, были похоронены, предположительно, зрелый мужчина и молодая девушка, принадлежащие к элите пазырыкского общества.

Предметы найденные в погребении кургана № 1, могильник Ак-Алаха-1: серьга, представлявшая собой деревянную пластинку, обклеенную золотой фольгой, раковины каури, деталь горита, войлочный шлем. Реконструкция войлочного шлема Е. В. Шумаковой, рисунок к. и. н. Д. В. Позднякова (ИАЭТ СО РАН).

Так как тела не были мумифицированы, их пол и возраст были установлены по скелетным останкам методами физической антропологии. Пол погребенного в первой колоде, мужчины возрастом 45-50 лет, не вызвал сомнений, но что касается похороненного во второй колоде… Хотя антропологи были уверены, что в погребении была захоронена девушка возрастом 16-17 лет, они подчеркивали ее «неженские» черты: «череп очень крупный и кажется массивным… нижняя челюсть очень массивная… Кости посткраниального скелета очень длинные, не уступающие по абсолютным размерам и указателям массивности костям мужского скелета … Длина тела очень большая» (Чикишева, 1994).

Выводы антропологов подтверждались и особенностями сопровождающего инвентаря: колода, деревянная подушка-валик, размер колчана - все было меньшего размера по сравнению с мужским погребением. Кроме того, в области таза погребенного были обнаружены 34 раковины каури, возможно, являвшиеся украшением ремня. Раковины встречались в могилах пазырыкцев крайне редко. Они лежали в сумочках вместе с бусинами и косточками экзотических фруктов и их считали амулетами. Известна семантика этих раковин как символа женской плодовитости.

Отличались и прически погребенных: на черепе мужчины были обнаружены длинные темно-каштановые волосы, при этом лоб и макушка были открыты. На черепе второго - тоненькая маленькая косичка.

Открытие погребения этой девушки - наездницы и воина, стало еще одним аргументом в пользу гипотезы о возможном существовании в пазырыкском обществе традиции, согласно которой молодые девушки из элиты общества, склонные к воинскому делу, до замужества могли осваивать практики владения оружием, хотя, безусловно, этот случай для пазырыкской культуры является уникальным (Полосьмак, 2001).

Однако 25 лет спустя для прояснения филогенетических и филогеографических характеристик, возможной степени родства погребенных и половой принадлежности их останки были изучены методами палеогенетики.

Исследования проводили с помощью молекулярно-генетического анализа с использованием четырех систем генетических маркеров (митохондриальной ДНК, полиморфного фрагмента гена амелогенина, STR-локусов аутосом и STR-локусов Y-хромосомы) в Институте цитологии и генетики СО РАН (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015).

В процессе проведения экспериментальных работ были получены многочисленные свидетельства различной степени сохранности ДНК в останках двух индивидов. Сохранность ДНК в останках более молодого погребенного была существенно ниже, нежели в останках зрелого мужчины. Тем не менее, были получены достоверные молекулярно-генетические данные, которые свидетельствуют о мужском поле обоих погребенных из кургана 1 могильника Ак-Алаха-1, хотя они и расходятся с результатами определения половой принадлежности останков младшего индивида методами физической антропологии.

Ученые считают, что «причиной может быть молодой возраст погребенного индивида - определение половой принадлежности останков индивидов подросткового возраста по морфологии скелета в некоторых случаях достаточно затруднительно». Но и с генетическим анализом этого индивида, оказалось не все так просто. Новые данные дали повод пересмотреть и возможные родственные отношения погребенных - ранее это парное погребение зрелого мужчины и молодой женщины рассматривалось в качестве погребения супругов, либо отца и дочери.

Реконструкция степени родства погребенных в коллективных погребениях или могильниках и определение половой принадлежности индивидов является одним из наиболее перспективных направлений применения палеогенетических методов в археологии. По результатам анализа маркеров с однородительским наследованием (мтДНК и Y-хромосома) была установлена вероятность близкого родства рассматриваемых индивидов из парного погребения как по женской, так и по мужской линии. Полученные данные по профилям аутосомных STR-локусов свидетельствуют, что исследуемые индивиды не являлись прямыми родственниками, в данном случае, с учетом пола погребенных, они не могли быть отцом и сыном (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015).

Установив достаточно близкое родство между погребенными, генетики подтвердили выводы, сделанные Т. С. Балуевой, еще в 1994 создавшей реконструкции лиц обоих погребенных: «По внешнему виду в анфас носы мужчины и женщины из могильника Ак-Алаха 1 очень похожи…По форме подбородки женского и мужского черепов очень похожи».

На родство погребенных указывала и отмеченная Т. С. Балуевой схожесть патологических процессов в шейных позвонках: «…у мужчины был спондилез шейных позвонков, который затруднял движения головы, на черепе женщины в области суставных мыщелков затылочного отверстия наблюдаются следы таких же деформирующих процессов, о которых было сказано выше. Одинаковые признаки заболевания могут указывать на родственные связи погребенных в одном кургане».

И еще один поразительный факт: старший из мужчин к моменту смерти уже долгое время был малоподвижным инвалидом, который не мог самостоятельно сесть на коня. По мнению Т. А. Чикишевой, его скелет носил признаки сильного поражения одной из разновидностей хронического полиартрита: «В общий патологический процесс вовлечен практически весь костно-суставный аппарат …заболевание умершего можно определить как анкилозирующий спондилартрит, известный также под названием одеревенение позвоночника или болезнь Бехтерева... Этиология заболевания неизвестна… Болезнь поражает преимущественно мужчин и начинается во второй или третьей декаде жизни». Причиной его смерти могло стать развитие заболевания. Что до причины смерти юноши, то ее до сих пор не смогли установить ни антропологи, ни генетики.

Сегодня методы и подходы палеогенетики стали мощным инструментом, с помощью которого археологи могут проследить ход реальных демографических процессов в популяциях древних народов, а также получить и уточнить информацию об отдельных индивидах в тех случаях, когда обычные методы археологии и антропологии бессильны, что и доказали работы межинститутской команды палеогенетиков Новосибирского научного центра.

Одинаково актуальными и перспективными с точки зрения генетики и археологии являются исследования молекулярно-генетических механизмов приспособления человека как к условиям окружающей среды, так и к уровню развития экономики и материальной культуры. Ведь очень важно знать, как человек на территории Сибири приспосабливался и к суровым условиям климата, и к изменениям характера питания связанным с его культурным развитием. Например, сейчас мы проводим исследование гена лактазы, который ответственен за способность к усвоению молочного сахара во взрослом возрасте.

Не меньший интерес представляют и реконструкции фенотипических параметров представителей древних популяций, таких черт внешнего вида, как, например, особенности пигментации глаз и волос. В настоящее время палеогенетика располагает все большими возможностями для реконструкции «портретов» древнего человека в прямом и переносном смысле.

Помимо останков человека, особое внимание уделяется нашим коллективом исследованию останков животных из археологических памятников. В настоящее время проводится масштабная программа исследований останков доместицированных животных юга Западной Сибири, которая позволит пролить свет на процессы проникновения и использования одомашненных животных древними популяциями Сибири. Не менее перспективными представляются исследования останков представителей дикой фауны, используемых древним человеком в своей хозяйственной деятельности.

Реализация столь широкого круга исследований стала возможной только благодаря тесной интеграции усилий междисциплинарной команды, созданной ИАЭТ СО РАН и ИЦиГ СО РАН, работающей вместе на всех стадиях работы. Так, сотрудники межинститутского сектора молекулярной палеогенетики принимают участие в работе экспедиций ИАЭТ СО РАН, что позволяет получать новые материалы для исследования с максимальными предосторожностями, а также лучше понять специфику исследуемых древних групп. По нашему глубокому убеждению, развитие межинститутского коллектива в направлении теснейшей интеграции усилий разноплановых специалистов позволит совершить еще массу интересных открытий в области истории населения Сибири. У палеогенетического направления исследований ИАЭТ и ИЦиГ СО РАН, безусловно, большое и интересное будущее.

Литература

Пилипенко А. С., Ромащенко А. Г., Молодин В. И. и др. Особенности структуры генофонда митохондриальной ДНК населения городища Чича-1 (IX-VII вв. до н. э.) в Барабинской лесостепи // Чича - городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2009. Т. 3, Гл. 7. С. 108-127.

Пилипенко А. С., Ромащенко А. Г., Молодин В. И. и др. Особенности захоронения младенцев в жилищах городища Чича-1 Барабинской лесостепи по данным анализа структуры ДНК // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. №. 2. С. 57-67.

Molodin V. I., Pilipenko A. S., Romaschenko A. G. et al. Human migrations in the southern region of the West Siberian Plain during the Bronze Age: Archaeological, palaeogenetic and anthropological data // Population Dynamics in Pre- and Early History: New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics, Berlin, 2012. P. 95-113.

Pilipenko A. S., Trapezov R. O., Zhuravlev A. A. et al. MtDNA Haplogroup A10 Lineages in Bronze Age Samples Suggest That Ancient Autochthonous Human Groups Contributed to the Specificity of the Indigenous West Siberian Population // PLoS ONE. 2015. 10(5): e0127182.

Пилипенко А. С., Трапезов Р. О., Полосьмак Н. В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1 (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. №. 4. С. 146-152.

Молодин В. И., Пилипенко А. С., Чикишева Т. А. и др. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V-I тыс. до н. э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 220 с.

В публикации использованы иллюстрации из книги А. И. Соловьева «Оружие и доспехи» (Инфолио, 2003) и из архива авторов.

Источник.