Молекулы-шпионы готовят революцию

Запись опубликована anvictory. Please leave any comments there.

Молекулы-шпионы готовят революцию

Следить за всем и вся в режиме реального времени будут миллионы биомолекул, встроенных в миниатюрные электронные устройства. Они станут оповещать нас о состоянии клеток, органов, экосистем… Они внедрятся во все сферы нашей жизни и изменят их до неузнаваемости. Количество научных работ по биосенсорам растёт немыслимыми темпами, а мировой рынок, по прогнозам экспертов, к 2015 году достигнет объёма 15 миллиардов долларов. Кто и как готовит биосенсорную революцию, что она с собой принесёт и как скоро придёт в Россию?

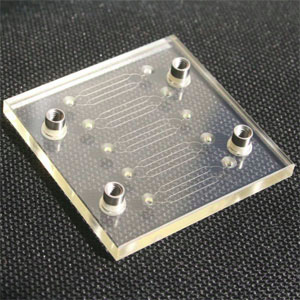

В микроканалах биосенсора закреплена бактерия Helicobacter pylori

C сенсорами в самом общем представлении знаком каждый, кто хоть раз пользовался термометром или пытался «зайцем» пройти через турникет в метро. Сенсор - это маленькое техническое устройство, которое умеет преобразовывать определённые параметры среды в понятную для человека форму - оптический или электрический сигнал. Польза этих штучек состоит в том, что они могут отслеживать такие параметры, которые мы не способны почувствовать (например, силу радиационного или магнитного поля), потому что у нас нет соответствующих органов чувств или потому что интенсивность сигнала слишком мала или велика для нашей пороговой чувствительности.

В последнее время распространение всё больше получает особый вид сенсоров - биосенсоры. Это такие датчики, в состав которых включены те или иные биологические объекты - начиная от ферментов и заканчивая клеточными культурами или тканями. Преимущество биосенсоров в том, что биологические матрицы в их основе (например, ферменты) уже служат готовыми детекторами соответствующих молекул. А так как разнообразие биологических молекул громадно, то в принципе для любого анализа можно подобрать датчик, уже синтезированный самой природой. Активному продвижению биосенсинга способствует и то, что это междисциплинарная область, использующая достижения самых разных сфер знаний, от физиологии до нанотехнологий и электроники.

«По сути биосенсоры - это естественные датчики, входящие в состав тела всех организмов. Просто человек продолжает копирование живой природы и сейчас это получается более успешно, чем 40 лет назад», - так в беседе с корреспондентом STRF.ru прокомментировал биосенсорный бум заведующий лабораторией биосенсоров в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ) профессор, доктор химических наук Анатолий Решетилов.

От канарейки до ДНК-полимеразы

Первым аналогом биосенсора «от природы» можно считать канарейку, которая на протяжении нескольких столетий была незаменимым помощником в британских угольных шахтах: оповещала рабочих об утечке метана (в английском языке даже выражение появилось: miner’s canary, обозначающее нечто, сигнализирующее об опасности). Прототипом первого биосенсора на технической платформе можно считать сенсоры Кларка, созданные в конце 60-х годов прошлого века. Они представляли собой электрод с зафиксированным на его поверхности ферментом и использовались для определения содержания молекулярного кислорода в окружающей среде.

Байкальские амфиподы с вживлёнными в них биосенсорами покажут концентрацию кислорода или других соединений в воде, определяют качество воды

С развитием естественных наук и нанотехнологий биосенсоры усложнялись и совершенствовались. Сегодня это датчики, в состав которых включены самые разные биологические объекты, выполняющие роль чувствительных матриц. Они стали для биологов, медиков, экологов мощнейшим инструментом, дающим возможность дистанционно отслеживать состояния клетки, органа, экосистемы и т.п. Более того, у этих устройств открывается ещё одна способность: не только «собирать интересующую информацию», но и при воздействии на них сигнала оператора оказывать точечное влияние на целевой объект. К примеру, сенсоры, подключенные к клеткам мозга - нейронам, могут регистрировать их электрическую активность, но при необходимости могут и сами раздражать нейроны микроимпульсами тока и изменять, таким образом, их поведение.

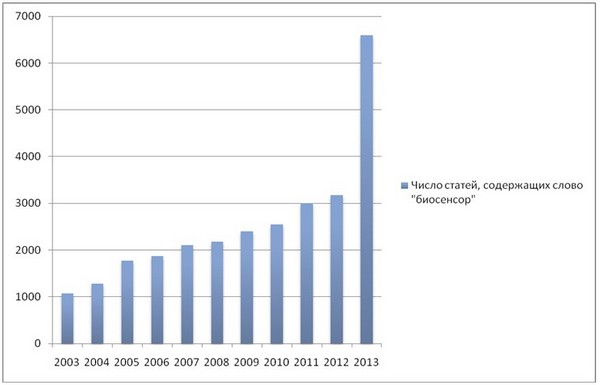

Не удивительно, что в мире наблюдается бум в области разработки биосенсоров. В журналах крупнейшего в мире научного издательства Elsevier только за три месяца этого года опубликовано 1650 работ по биосенсорам. При сохранении этой тенденции к концу года ожидается 6600 публикаций по теме. Это в два раза больше, чем за весь 2012 год.

На диаграмме показан рост числа публикаций, содержащих слово «биосенсор», во всех журналах Elsevier начиная с 2003 года по настоящее время. Показатель за 2013 год - прогноз, в котором учтены имеющиеся на март 2013 года данные и заложена тенденция динамики роста публикаций в текущем году

Расцвету биосенсинга способствует и бурное развитие компьютерных технологий, позволяющее конструировать наноразмерные сенсоры или даже использовать в их качестве биологические молекулы. Совсем свежие новости с Запада говорят об амбициозном американском проекте по исследованию мозга: учёные планируют превратить в биосенсор молекулу фермента ДНК-полимеразы, чтобы проводить мониторинг состояний нейронов мозга.

Путь к рынку

Главные успехи по коммерциализации биосенсорных разработок - у стран, давно отработавших схему перехода прикладной науки к рыночному товару. Около 90% мирового рынка биосенсоров представлено иностранными компаниями и корпорациями. Россия, безусловно, пытается каким-то образом вписаться в формирующийся рынок и своими средствами форсировать развитие данного направления. Так, в начале марта прошло заседание правительственной рабочей группы по развитию биотехнологий, где было принято решение о поддержке инновационной медтехники, в том числе современных диагностических средств на основе биосенсоров и биочипов. На развитие этой области планируется учреждать президентские гранты, гранты РФФИ, именные стипендии аспирантов и молодых учёных. Положительную тенденцию отмечает и завлаб ИБФМ Анатолий Решетилов: «В целом рынок биосенсоров в России слабо развит, но тем не менее неожиданно разрастается направление электрохимических биосенсоров для создания невероятно простых, дешёвых и мощных приборов по анализу ДНК - секвенаторов».

Реальность и фантастика

Один из энтузиастов развития этой области в России - наш соотечественник профессор Игорь Меглинский, почётный член Института физики Великобритании (Fellow of Institute of Physics), один из координаторов международного научного консорциума «Фотоника для жизни», идейный вдохновитель и руководитель сразу нескольких лабораторий биофотоники за рубежом. С биосенсорами профессор Меглинский начал работать в начале 2000-х в английском Университете Крэнфилда, где с коллегами развивал кажущуюся в то время фантастическую идею: внедрить биосенсоры в детскую цветную переводную татуировку таким образом, чтобы по изменению цвета картинки можно было судить о физиологических процессах, проходящих в организме.

Один из энтузиастов развития биосенсоров в России - наш соотечественник профессор Игорь Меглинский, идейный вдохновитель и руководитель сразу нескольких лабораторий биофотоники за рубежом«Представьте себе, вы наклеиваете такую татуировку на кожу и в солнечную погоду по изменению цвета картинки можете судить об уровне поглощённого ультрафиолета или о том, стоит ли использовать солнцезащитный крем или укрыться в тени. Или, например, во время пробежки смена цвета тату укажет на изменение оксигенации крови, что послужит сигналом чрезмерной физической нагрузки», - рассказывает Меглинский.

В 2007 году крэнфилдская команда создала упрощённый вариант биосенсора, который может одновременно отслеживать изменение сразу нескольких физико-химических параметров среды, включая содержание кислорода, температуры, водородного показателя, концентрации буферного раствора, наличие в среде бактерий. Такой биосенсор может эффективно использоваться в клинической практике для экспресс-тестов и оперативных микробиологических исследований различных биологических образцов, например мочи, крови и др. В настоящее время данный подход испытывается в нескольких клиниках Великобритании, аналогичные работы ведутся несколькими компаниями в США.

В России, в рамках ФЦП «Кадры», в сотрудничестве с группой профессора Максима Тимофеева из НИИ биологии Иркутского государственного университета профессор Меглинский разрабатывает оптический биосенсор для оценки стрессовых состояний водных организмов, мониторинга окружающей среды и оценки рисков и состояния экосистемы озера Байкал.

Над развитием биосенсоров в России работает и научная группа Василия Лазарева из лаборатории генной инженерии НИИ физико-химической медицины Росздрава. Учёным удалось создать биосенсор, действующей частью которого служат бактерии Helicobacter pylori. Такой биосенсор может распознавать на ранней стадии раковую опухоль в желудке человека. Авторы смогли модифицировать бактерии таким образом, что в клетке образовалась «сигнальная» молекулярная конструкция, чувствительная к разного рода изменениям в желудочном соке пациента. Бактерии могут сигнализировать о развитии на ранних стадиях различных заболеваниях желудка, в первую очередь онкологических.

Примеры, свидетельствующие о заманчивых, порой фантастических перспективах биосенсорики, можно приводить бесконечно. Это и идея создания бионеорганической кожи, способной улавливать содержание угарного газа, метана и прочих ядовитых для организма веществ. И продвигаемая американцами сенсорная бумага, которую можно вживлять в кожу человека или животного и таким образом проводить непрерывный мониторинг показателей здоровья организма. Дальнейшая работа по этим проектам будет связана с увеличением степени интеграции таких сенсоров и живой кожи.

В общем, биосенсоры норовят пробраться буквально в каждый уголок нашей жизни, нашего быта: они будут и в холодильнике, и в миксере, и в одежде, и, конечно, там, где прямое или постоянное присутствие человека просто невозможно. (Учёные уже разработали концепцию так называемой умной пыли. Пыль - это тысячи наносенсоров, которые, кроме того что анализируют окружающую среду, ещё и общаются друг с другом.) Таким образом, формируется единая сенсорная сеть. Думается, что вершиной всего этого станут эволюционирующие самособирающиеся наносенсоры. Но это будут уже более фантастичные проекты завтрашнего дня, о которых научные журналы со всей серьёзностью заговорят лет этак через десять.

автор Шабельский Алексей