Все, что нужно знать о венгерской литературе. 1.

Все, что нужно знать о венгерской литературе

39 венгерских поэтов и писателей XX века, с которых стоит начинать знакомство с одной из самых богатых и трудных для перевода европейских литератур

Автор Оксана Якименко

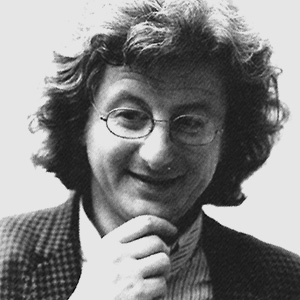

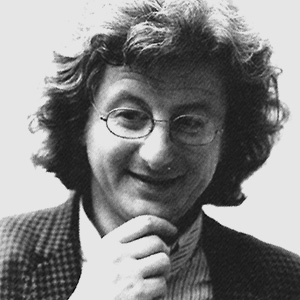

Имре Кертес

«Без судьбы»

Kertész Imre. «Sorstalanság» (1975)

Почти любой текст про Имре Кертеса (1929-2016) начинается со слов «единственный венгерский писатель - лауреат Нобелевской премии». Но если честно, формулировка Нобелевского комитета, присудившего Кертесу премию «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории», кажется банальной. Писатель, сумевший превратить собственный страшный опыт - в 1944-1945 годах Кертес был узником Освенцима, а затем Бухенвальда - в отправную точку рассуждений о человеке (конкретнее, о европейском, еврейском, венгерском человеке) и мире, был еще блестящим стилистом и виртуозным эссеистом. Действительно, может показаться, что холокост - единственная тема прозы Кертеса, но, как верно замечает журналист и критик Ольга Серебряная, «…он понимает его [холокост] как основной вопрос бытия… И не может от этого вопроса отвернуться».

Герой романа «Без судьбы» (другой вариант перевода «Обездоленность») - будапештский гимназист Дюри Кевеш - попадает, как и сам автор, в Освенцим, но на этом факте сходство героя и автора заканчивается: последний оказывается способен словно бы отстраниться от собственных воспоминаний и ощущений и позволить читателю увидеть ужас лагеря глазами образцового ученика, большого поклонника немецкой культуры (восхищение немецким гением организации местами придает тексту даже гротескное звучание), постепенно постигающего «правду жизни» под руководством настоящего, не школьного учителя Банди Цитрома. В лагере Дюри Кевеш в определенном смысле теряет свою личность, вынужденный, как и все остальные узники, существовать по «навязанным извне» правилам, а обретенная свобода дает герою (и автору) шанс вернуть себе индивидуальную человеческую судьбу.

***

Внизу меня встретила улица. К матери нужно было ехать на трамвае. Но тут мне вспомнилось: у меня же нет денег; и я решил пойти пешком. Чтобы собраться с силами, я ненадолго остановился на площади, у той самой скамьи. Впереди, в той стороне, куда мне предстояло идти и где улица, казалось, удлиняется, расширяется и теряется в бесконечности, барашки облаков над синеющими холмами становились лиловыми, а небо - пурпурным. Вокруг меня тоже что-то словно бы изменилось: уличное движение стало реже, шаги прохожих замедлились, голоса стали тише, взгляды смягчились, а лица как бы повернулись друг к другу. Это был тот неповторимый час - я узнал его даже сейчас, даже здесь, - самый любимый мой час в лагере, и меня охватило какое-то острое, болезненное и неутолимое чувство: ностальгия. Все вдруг сразу ожило, все было тут, со мной, все поднялось в груди, меня обуревали странные настроения, заставляли трепетать мелкие, но такие важные воспоминания. Да, в известном смысле жизнь там была чище и проще. Мне вспомнилось все-все, я всех оживил в своей памяти, и тех, кто не имел ко мне никакого отношения, и тех, само оправдание существования которых - только в том, что я их сейчас вспоминаю, что я стою здесь, возле дома, и думаю о них: и Банди Цитром, и Богуш, и врач, и все-все прочие. И сейчас я впервые думал о них с капелькой упрека, с какой-то беззлобной, ласковой обидой.

Но - не буду преувеличивать: ведь именно в этом и кроется суть, именно в этом загвоздка: я здесь, и я хорошо знаю, что приму любые доводы - как цену того, что я жив и могу жить дальше. <…> Меня ждет мать, она наверняка мне обрадуется, бедняжка. Помню, когда-то она мечтала, чтобы я стал инженером, врачом или кем-нибудь в этом роде. Так оно наверняка и будет, я стану тем, кем она скажет; нет в мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня, счастье. Ведь даже там, у подножия труб крематориев, было, в перерывах между муками, что-то похожее на счастье. Все спрашивают меня о трудностях, об «ужасах»; а мне больше всего запомнятся именно эти, счастливые переживания. Да, об этом, о счастье концлагерей, надо бы мне рассказать в следующий раз, когда меня спросят.

Если спросят. И если я сам этого не забуду.

Перевод Ю. Гусева.

Кертес И. Без судьбы. М.: Текст, 2007.

*

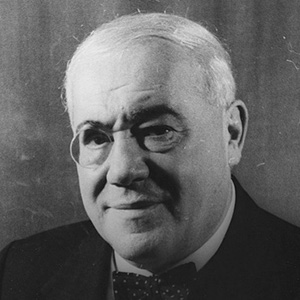

Петер Эстерхази

«Производственный роман»

Esterházy Péter. «Termelési regény» (1979)

Писатель Петер Эстерхази (1950-2016) - создатель нового языка венгерской прозы, ключевая фигура «большого поворота» венгерской литературы конца 1970-х - начала 1980-х годов и одновременно представитель большой европейской литературной традиции, неразрывно связанный при этом с традицией национальной.

Тексты Петера Эстерхази абсолютно вписываются в постмодернистскую традицию ХХ века, используя все ее приемы: интертекстуальность, обилие цитат разной степени узнаваемости, комбинирование жанров, стилизацию, мистификацию, отказ от традиционных структур романа и т. д. Эстерхази «не копирует, но и не отвергает своих отцов из двадцатого века и дедов из века девятнадцатого» . Опус магнум Эстерхази, роман «Harmonia caelestis» («Небесная гармония»), - триумф исторической памяти, растворенной в каждой секунде нашего существования. На русский был блестяще переведен Вячеславом Середой, как и его продолжение «Исправленное издание».

В «Производственном романе», иронично названном автором «ма-а-аленьким» (в русском варианте «повес-с-сть»), Эстерхази использует в качестве отправной точки популярный жанр прозы 1950-х годов, иронически выворачивая его наизнанку. Пародийно-сатирический роман о производстве, практически бессюжетное описание будней типичного НИИ - лишь первый пласт, параллельно с которым читатель начинает знакомиться с «Записками Э.», бесконечными примечаниями Иоганна Петера Эккермана (секретаря Гёте), а на самом деле - рассказчика Петера Эстерхази, описывающего в неторопливой, уже совсем не свойственной соцреализму манере свою «нетрудовую» жизнь. Здесь читатель сталкивается с совершенно иным жанром - записками в духе конца XVIII - начала XIX века, полными мельчайших подробностей быта и чувств героев - семейства Э. Но этим разнообразие стилей не исчерпывается - в романе можно встретить и спортивный репортаж, и протокол заседания парламента, и плач-мечту рядового сотрудника о карьерном росте.

***

Кабы был бы я начальничком,

- очертил бы вкруг стола да меловой я круг, только сам бы преступал его, да и уборщица,

- не велел бы величать себя «товарищем», был бы я «Господином начальником», а и всех бы величал бы я товарищем, исключая тетю Шари лишь, уборщицу,

- а и было б у меня семь полюбовниц-то, да и семь бы и на семь было начальников, стал бы членом я семи организаций-то: Всевенгерского-то пленума Общегосударственного, да и Совета-то и профсоюзов всех, и центрального руководства профсоюзного, да и правления и профсоюзов-то, да к тому же профсоюзной той комиссии, да и исполнительной комиссии и профсоюзной, да и уж и прочая и прочая,

- ну а самым-то ранним да утречком, не напившись утреннего кофею, уж звонил бы я по телефонному-то аппаратику самому секретарю да органа властии, кто бы был мне вместо младшей-то сестренушки, был бы другом мне, со которым-то давным-давно да плечом к плечу громили мы бандита контрреволюционного, кто пытался колесо-то той истории да и повернуть-то вспять да заново, он был бы мне и дядею, и куманьком, да и старшим моим был бы родичем, и сыночком, да и нянькой, и подмогою, дорогим был бы самым мне на свете он, но однако я и виду бы не подал бы,

- не подмажешь - не поедешь-то,

- ну а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая, и молчал бы я и молвил, храбрым был бы я, как мишка-медведь, говорил бы то, что думаю, ну а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая.

Перевод В. Попиней.

Эстерхази П. Производственный роман. СПб.: Симпозиум, 2001.

*

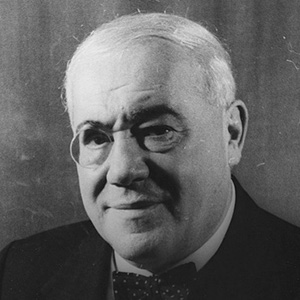

Ференц Молнар

«Мальчишки с улицы Пала»

Molnár Ferenc. «Pál utcai fiúk» (1907)

Этот роман Ференца Молнара (1878-1952) и сегодня очень популярен: его читают и переиздают и в самой Венгрии, и за рубежом, а в Италии, Бразилии, Польше и Японии он входит в школьную программу. Сюжет вечен и универсален: разворачивающаяся в марте 1889 года война за будапештский пустырь между мальчишками с улицы Пал и юными «краснорубашечниками» быстро становится чем-то гораздо большим, чем детская игра. Дружба, предательство, героизм и отчаяние - для главного героя романа, Немечека, самого маленького и самого отважного «рядового», битва за пустырь окажется судьбоносной. «Мальчишки с улицы Пала» - настоящий народный роман, неотъемлемая часть будапештской истории, а его героев можно увидеть на улице Пратер: скульптурная группа повторяет кадр из классической экранизации Золтана Фабри 1969 года.

Кадр из фильма Золтана Фабри «Мальчишки с улицы Пала». 1969 год© Groskopf / MAFILM Stúdió 1

***

Ну где найти другое такое замечательное место для игр? Нам, городским мальчишкам, другого и не нужно было. Лучше и удобнее для игры в индейцы мы и представить себе не могли. Пустырь на улице Пала, это великолепное ровное пространство, прекрасно заменял американские прерии. А дровяной двор изображал все остальное: город, лес, Скалистые горы - словом, то, чем ему в тот день предназначалось быть. И не думайте, пожалуйста, что дровяной двор был незащищенным местом! На штабелях покрупнее сооружены были форты и бастионы. Какой пункт следовало укрепить, решал Бока. А строили укрепления Чонакош и Немечек. Форты возвышались в четырех-пяти местах, и гарнизоном каждого командовал капитан. Из капитанов, старших лейтенантов и состояло все войско. Рядовых, к сожалению, не было; верней, был только один. Единственный рядовой на всем пустыре исполнял приказания капитанов и лейтенантов, единственного рядового муштровали и его же за всякие проступки приговаривали к заключению в крепость.

Излишне, пожалуй, добавлять, что этим единственным рядовым был Немечек - белокурый малыш Немечек. Капитаны, старшие лейтенанты и лейтенанты, сколько ни встречались, - хоть сто раз на день, - то и дело благодушно козыряли друг другу. Небрежно вскинув руку к голове, на ходу бросали:

- Здравствуй!

Одному только бедному Немечеку поминутно приходилось становиться навытяжку и молча отдавать честь. И кто бы ни проходил мимо, каждый на него кричал:

- Как стоишь?

- Пятки вместе, носки врозь!

- Грудь колесом! Подбери живот!

- Смир-рно!

И Немечек самозабвенно всем повиновался. Бывают мальчики, которым доставляет удовольствие четко выполнять чужие приказания. Но большинство любит командовать. Таковы уж люди! Поэтому вполне естественно, что на пустыре все были офицерами и только Немечек - рядовым.

Перевод О. Россиянова.

Молнар Ф. Мальчишки с улицы Пала. М.: Вагриус, 2007.

39 венгерских поэтов и писателей XX века, с которых стоит начинать знакомство с одной из самых богатых и трудных для перевода европейских литератур

Автор Оксана Якименко

Имре Кертес

«Без судьбы»

Kertész Imre. «Sorstalanság» (1975)

Почти любой текст про Имре Кертеса (1929-2016) начинается со слов «единственный венгерский писатель - лауреат Нобелевской премии». Но если честно, формулировка Нобелевского комитета, присудившего Кертесу премию «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории», кажется банальной. Писатель, сумевший превратить собственный страшный опыт - в 1944-1945 годах Кертес был узником Освенцима, а затем Бухенвальда - в отправную точку рассуждений о человеке (конкретнее, о европейском, еврейском, венгерском человеке) и мире, был еще блестящим стилистом и виртуозным эссеистом. Действительно, может показаться, что холокост - единственная тема прозы Кертеса, но, как верно замечает журналист и критик Ольга Серебряная, «…он понимает его [холокост] как основной вопрос бытия… И не может от этого вопроса отвернуться».

Герой романа «Без судьбы» (другой вариант перевода «Обездоленность») - будапештский гимназист Дюри Кевеш - попадает, как и сам автор, в Освенцим, но на этом факте сходство героя и автора заканчивается: последний оказывается способен словно бы отстраниться от собственных воспоминаний и ощущений и позволить читателю увидеть ужас лагеря глазами образцового ученика, большого поклонника немецкой культуры (восхищение немецким гением организации местами придает тексту даже гротескное звучание), постепенно постигающего «правду жизни» под руководством настоящего, не школьного учителя Банди Цитрома. В лагере Дюри Кевеш в определенном смысле теряет свою личность, вынужденный, как и все остальные узники, существовать по «навязанным извне» правилам, а обретенная свобода дает герою (и автору) шанс вернуть себе индивидуальную человеческую судьбу.

***

Внизу меня встретила улица. К матери нужно было ехать на трамвае. Но тут мне вспомнилось: у меня же нет денег; и я решил пойти пешком. Чтобы собраться с силами, я ненадолго остановился на площади, у той самой скамьи. Впереди, в той стороне, куда мне предстояло идти и где улица, казалось, удлиняется, расширяется и теряется в бесконечности, барашки облаков над синеющими холмами становились лиловыми, а небо - пурпурным. Вокруг меня тоже что-то словно бы изменилось: уличное движение стало реже, шаги прохожих замедлились, голоса стали тише, взгляды смягчились, а лица как бы повернулись друг к другу. Это был тот неповторимый час - я узнал его даже сейчас, даже здесь, - самый любимый мой час в лагере, и меня охватило какое-то острое, болезненное и неутолимое чувство: ностальгия. Все вдруг сразу ожило, все было тут, со мной, все поднялось в груди, меня обуревали странные настроения, заставляли трепетать мелкие, но такие важные воспоминания. Да, в известном смысле жизнь там была чище и проще. Мне вспомнилось все-все, я всех оживил в своей памяти, и тех, кто не имел ко мне никакого отношения, и тех, само оправдание существования которых - только в том, что я их сейчас вспоминаю, что я стою здесь, возле дома, и думаю о них: и Банди Цитром, и Богуш, и врач, и все-все прочие. И сейчас я впервые думал о них с капелькой упрека, с какой-то беззлобной, ласковой обидой.

Но - не буду преувеличивать: ведь именно в этом и кроется суть, именно в этом загвоздка: я здесь, и я хорошо знаю, что приму любые доводы - как цену того, что я жив и могу жить дальше. <…> Меня ждет мать, она наверняка мне обрадуется, бедняжка. Помню, когда-то она мечтала, чтобы я стал инженером, врачом или кем-нибудь в этом роде. Так оно наверняка и будет, я стану тем, кем она скажет; нет в мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня, счастье. Ведь даже там, у подножия труб крематориев, было, в перерывах между муками, что-то похожее на счастье. Все спрашивают меня о трудностях, об «ужасах»; а мне больше всего запомнятся именно эти, счастливые переживания. Да, об этом, о счастье концлагерей, надо бы мне рассказать в следующий раз, когда меня спросят.

Если спросят. И если я сам этого не забуду.

Перевод Ю. Гусева.

Кертес И. Без судьбы. М.: Текст, 2007.

*

Петер Эстерхази

«Производственный роман»

Esterházy Péter. «Termelési regény» (1979)

Писатель Петер Эстерхази (1950-2016) - создатель нового языка венгерской прозы, ключевая фигура «большого поворота» венгерской литературы конца 1970-х - начала 1980-х годов и одновременно представитель большой европейской литературной традиции, неразрывно связанный при этом с традицией национальной.

Тексты Петера Эстерхази абсолютно вписываются в постмодернистскую традицию ХХ века, используя все ее приемы: интертекстуальность, обилие цитат разной степени узнаваемости, комбинирование жанров, стилизацию, мистификацию, отказ от традиционных структур романа и т. д. Эстерхази «не копирует, но и не отвергает своих отцов из двадцатого века и дедов из века девятнадцатого» . Опус магнум Эстерхази, роман «Harmonia caelestis» («Небесная гармония»), - триумф исторической памяти, растворенной в каждой секунде нашего существования. На русский был блестяще переведен Вячеславом Середой, как и его продолжение «Исправленное издание».

В «Производственном романе», иронично названном автором «ма-а-аленьким» (в русском варианте «повес-с-сть»), Эстерхази использует в качестве отправной точки популярный жанр прозы 1950-х годов, иронически выворачивая его наизнанку. Пародийно-сатирический роман о производстве, практически бессюжетное описание будней типичного НИИ - лишь первый пласт, параллельно с которым читатель начинает знакомиться с «Записками Э.», бесконечными примечаниями Иоганна Петера Эккермана (секретаря Гёте), а на самом деле - рассказчика Петера Эстерхази, описывающего в неторопливой, уже совсем не свойственной соцреализму манере свою «нетрудовую» жизнь. Здесь читатель сталкивается с совершенно иным жанром - записками в духе конца XVIII - начала XIX века, полными мельчайших подробностей быта и чувств героев - семейства Э. Но этим разнообразие стилей не исчерпывается - в романе можно встретить и спортивный репортаж, и протокол заседания парламента, и плач-мечту рядового сотрудника о карьерном росте.

***

Кабы был бы я начальничком,

- очертил бы вкруг стола да меловой я круг, только сам бы преступал его, да и уборщица,

- не велел бы величать себя «товарищем», был бы я «Господином начальником», а и всех бы величал бы я товарищем, исключая тетю Шари лишь, уборщицу,

- а и было б у меня семь полюбовниц-то, да и семь бы и на семь было начальников, стал бы членом я семи организаций-то: Всевенгерского-то пленума Общегосударственного, да и Совета-то и профсоюзов всех, и центрального руководства профсоюзного, да и правления и профсоюзов-то, да к тому же профсоюзной той комиссии, да и исполнительной комиссии и профсоюзной, да и уж и прочая и прочая,

- ну а самым-то ранним да утречком, не напившись утреннего кофею, уж звонил бы я по телефонному-то аппаратику самому секретарю да органа властии, кто бы был мне вместо младшей-то сестренушки, был бы другом мне, со которым-то давным-давно да плечом к плечу громили мы бандита контрреволюционного, кто пытался колесо-то той истории да и повернуть-то вспять да заново, он был бы мне и дядею, и куманьком, да и старшим моим был бы родичем, и сыночком, да и нянькой, и подмогою, дорогим был бы самым мне на свете он, но однако я и виду бы не подал бы,

- не подмажешь - не поедешь-то,

- ну а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая, и молчал бы я и молвил, храбрым был бы я, как мишка-медведь, говорил бы то, что думаю, ну а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая.

Перевод В. Попиней.

Эстерхази П. Производственный роман. СПб.: Симпозиум, 2001.

*

Ференц Молнар

«Мальчишки с улицы Пала»

Molnár Ferenc. «Pál utcai fiúk» (1907)

Этот роман Ференца Молнара (1878-1952) и сегодня очень популярен: его читают и переиздают и в самой Венгрии, и за рубежом, а в Италии, Бразилии, Польше и Японии он входит в школьную программу. Сюжет вечен и универсален: разворачивающаяся в марте 1889 года война за будапештский пустырь между мальчишками с улицы Пал и юными «краснорубашечниками» быстро становится чем-то гораздо большим, чем детская игра. Дружба, предательство, героизм и отчаяние - для главного героя романа, Немечека, самого маленького и самого отважного «рядового», битва за пустырь окажется судьбоносной. «Мальчишки с улицы Пала» - настоящий народный роман, неотъемлемая часть будапештской истории, а его героев можно увидеть на улице Пратер: скульптурная группа повторяет кадр из классической экранизации Золтана Фабри 1969 года.

Кадр из фильма Золтана Фабри «Мальчишки с улицы Пала». 1969 год© Groskopf / MAFILM Stúdió 1

***

Ну где найти другое такое замечательное место для игр? Нам, городским мальчишкам, другого и не нужно было. Лучше и удобнее для игры в индейцы мы и представить себе не могли. Пустырь на улице Пала, это великолепное ровное пространство, прекрасно заменял американские прерии. А дровяной двор изображал все остальное: город, лес, Скалистые горы - словом, то, чем ему в тот день предназначалось быть. И не думайте, пожалуйста, что дровяной двор был незащищенным местом! На штабелях покрупнее сооружены были форты и бастионы. Какой пункт следовало укрепить, решал Бока. А строили укрепления Чонакош и Немечек. Форты возвышались в четырех-пяти местах, и гарнизоном каждого командовал капитан. Из капитанов, старших лейтенантов и состояло все войско. Рядовых, к сожалению, не было; верней, был только один. Единственный рядовой на всем пустыре исполнял приказания капитанов и лейтенантов, единственного рядового муштровали и его же за всякие проступки приговаривали к заключению в крепость.

Излишне, пожалуй, добавлять, что этим единственным рядовым был Немечек - белокурый малыш Немечек. Капитаны, старшие лейтенанты и лейтенанты, сколько ни встречались, - хоть сто раз на день, - то и дело благодушно козыряли друг другу. Небрежно вскинув руку к голове, на ходу бросали:

- Здравствуй!

Одному только бедному Немечеку поминутно приходилось становиться навытяжку и молча отдавать честь. И кто бы ни проходил мимо, каждый на него кричал:

- Как стоишь?

- Пятки вместе, носки врозь!

- Грудь колесом! Подбери живот!

- Смир-рно!

И Немечек самозабвенно всем повиновался. Бывают мальчики, которым доставляет удовольствие четко выполнять чужие приказания. Но большинство любит командовать. Таковы уж люди! Поэтому вполне естественно, что на пустыре все были офицерами и только Немечек - рядовым.

Перевод О. Россиянова.

Молнар Ф. Мальчишки с улицы Пала. М.: Вагриус, 2007.