Киргизия. Богатая бедная страна

Советская власть не сильно заморачивалась, нарезая границы.

Так уж вышло, что киргизам (кыргызам) досталась территория с чудесной природой.

Никто не будет отрицать, что киргизы кочевали и там тоже, но каждый историк в курсе, что территория в нынешних границах не имеет никакой связи с кочевыми привычками киргизов.

Но как бы там ни было, границы имеют место быть. И мне посчастливилось родиться и вырасти в этой стране.

Правда, нет уже того города Фрунзе, который был моей Родиной. Нынче он зовется Бишкеком.

Может для кыргызского слуха слово это благозвучно, но для русско-говорящих, да и для немцев - не очень.

Вот говорят, что фрунзе в молдавском языке означает зеленый лист. А бишкек - палка для помешивания в котле.

Зачем нужно было переименовывать город?

Михаил Васильевич Фрунзе не сделал кыргызам абсолютно ничего плохого.

Да и дореволюционные русские "оккупанты" построили этот город, да и многие другие города и села в Киргизии.

До революции город звался Пишпеком. А строили его солдаты. Потому он почти весь (за исключением древних кочевых стоянок) выстроен как по линейке. Улици широкие и прямые. Заблудиться весьма затруднительно.

В 80-е годы была даже песня такая "Город солнца, город света, он красив зимой и летом". И слова эти соответствовали действительности.

В те времена город был зеленый.

Карагачевая роща, заложенная еще в 19-ом веке господином Фетисовым, служила кислородными легкими...

В начале 90-ых началась вырубка леса и дикие застройки мазанками. Парки, заложенные как до революции, так и после выглядят нынче уныло. Деревья редкие и больные...

Киргизам, волею судеб, досталась природа неподражаемая.

Горы, долины, озеро Иссык-Куль, реки. И все это было незагаженным, экологически чистым и мало тронутым человечьим разгильдяйством.

Если бы киргизский народ проснулся и осознал этот факт, то из этой страны можно было бы сделать "конфетку" для туристов.

Дикие пляжи Иссык-Куля

Пансионаты на Иссык-Куле

Нетронутые берега Иссык-Куля

Разве не сказочно?

Я не устаю любоваться

Горы, река и лошади

Ущелье

Водохранилище

Иссык-Куль

"Арбуз свежие"

Удобств в горах не так много, но это наживное

Бурная речка с чистейшей ледниковой водой

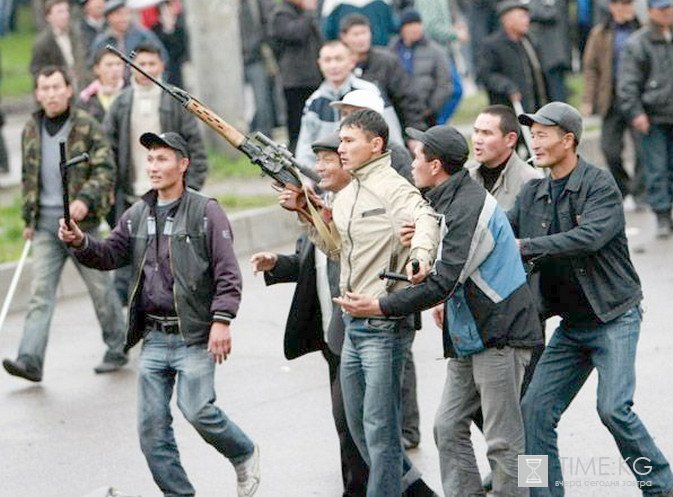

Но для понимания собственных выгод необходимо полное переформатирование сознания. Ведь полит-технологии, которые сейчас практикуются на Украине, были многократно обкатаны киргизскими "Майданами".

Киргизия была полигоном испытательным. И чтобы вычистить все дерьмо из мозгов, напиханое туда дружбанами доброимперскими, понадобятся годы.

Следует признать, что кыргызы оказались умнее небратьев украинских.

Русский язык не преследуют, национализм оголтелый практикуют только маргиналы, а американскую военную базу прикрыли год назад.

По наивности, забыли разогнать штаб црушников - посольство США. В апреле этого года туда была доставлена "дипломатическая почта" весом в 150 тонн. Естественно, досматривать этот груз не разрешили, но люди думающие и умеющие сопоставлять, вспомнят, что на Украину перед последним майданом тоже ввозились такие "посылочки".

До тех пор, пока не прекратится эта возня заокеанских самопровозглашенных "демиургов", ни о каком туризме, и вообще нормализации жизни, речи быть не может.

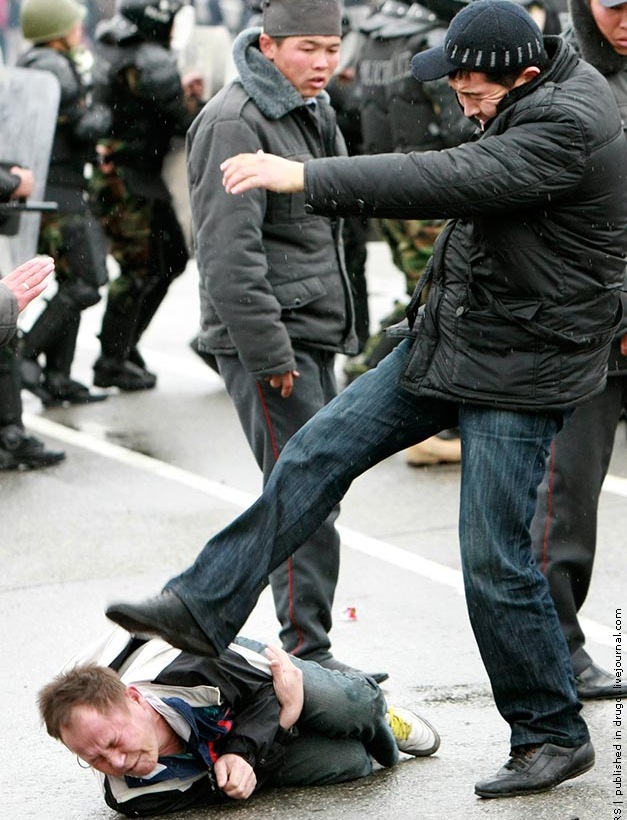

В страну, где происходят беспорядки и массовые убийства, разорение, мародерство, поджоги, поедет разве что экстремал. Но таковых для тур-бизнеса не хватит.

Фотографии, спрятанные под спойлером, советую смотреть только людям с крепкой психикой.

[Фотографии о беспорядках:]

Для тех, кого интересует история Киргизии, могу посоветовать сайт проекта "КЫРГЫЗСКИЙ ФОТОАРХИВ".

Там много интересных материалов.

Под спойлером некоторые материалы оттуда.

[Посмотреть...]

Фрунзе 1974. Строительство цирка

Информационная справка: Большим событием в культурной жизни республики был ввод в эксплуатацию в 1976 нового здания фрунзенского цирка. Уникальное архитектурное сооружение включает в себя ряд комплексных тренировочно-спортивных залов, каучуковый манеж, просторные административные и артистические кабинеты, оборудованные специально изготовленной мебелью. В 1977 номер «Конные игры Киргизии» представлял киргизское советское цирковое искусство в Финляндии. Благодаря постоянной заботе партии и правительства республики кирг. цирк ва короткое время эавоевал широкую популярность среди советских и зарубежных зрителей. За большие заслуги в развитии кирг. советского циркового искусства присвоены звания заслуженного деятеля искусств Кирг. ССР Т. Джолдошбекову, заслуженного артиста Кирг. ССР С. Урманбетову, группа работников цирка награждена Почётными грамотами и Грамотами Верховного Совета Кирг. ССР (1979).

Теперь он выглядит так

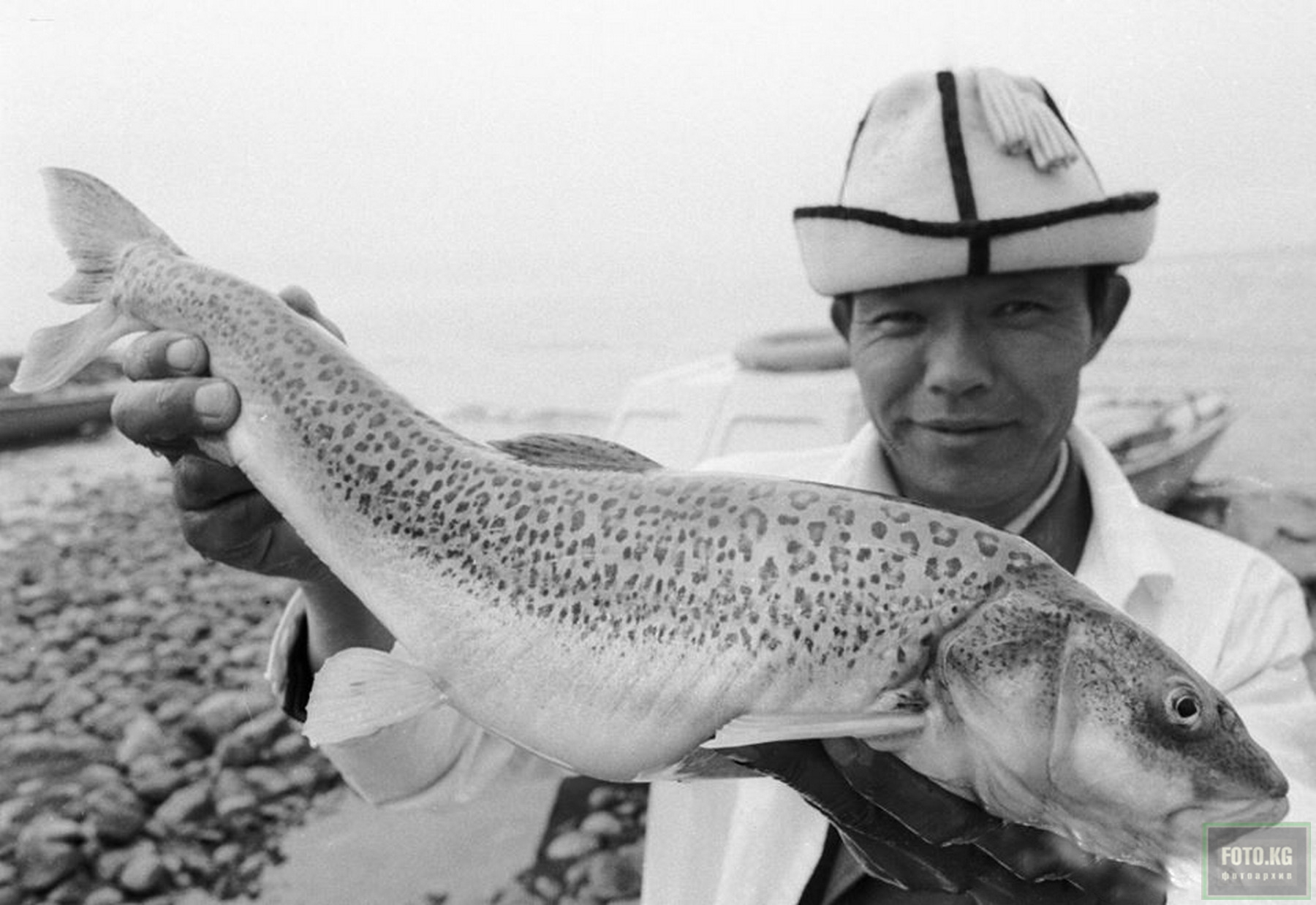

Иссык-Куль. Ихтиолог и рыба (осман). 1981

Историческая справка: Первые научные сведения об ихтиофауне Киргизии связаны с именами выдающихся русских учёных-путешественников П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Н. А. Северцова, А. П. Федченко, Н. М. Пржевальского и др. Сведения о рыбном промысле на оз. Иссык-Куль и описание ряда видов рыб имелись в работах П. Ю. Шмидта и Лэнсделла (1893-96). Однако в дореволюционный период ихтиологич. исследования имели отрывочный, бессистемный характер. Ихтиологич. науки в Киргизии начинают развиваться быстрыми темпами лишь в годы Советской власти. В 1928-33 комплексная экспедиция АН СССР под руководством Л. C. Берга исследует оз. Иссык-Куль, бассейны рек Чу и Талас, разрабатывает конкретные предложения по реконструкции ихтиофауны оз. Иссык-Куль путём акклиматизации в нём форели. Проблемой исследования промысловых участков оз. Иссык-Куль занимался П. П. Дементьев. Важным этапом в развитии ихтиологич. науки в республике явилась организация в 1947 при Кирг. филиале АН СССР Лаборатории ихтиологии и гидробиологии, руководимой проф. Ф. А. Турдаковым.

В результате многолетних исследований изданы крупные монографич. работы: Ф. А. Турдаков «Рыбы Киргизии» (1952), И. А. Пивнев «Сазан озера Иссык-Куль» (1954), Б. П. Лужин «Иссыккульская форель-гегаркунь» (1956), М. В. Павлова «Зообентос заливов оз. Иссык-Куль и его использование рыбами» (1964), А. Ф. Турдаков «Биология размножения иссыккульского чебачка» (1965), А. О. Конурбаев «Биология размножения, развития и искусственного разведения иссыккульского голого османа» (1966), А. А. Никитин «Акклиматизация сиговых в естественных водоёмах Киргизии» (1976) и др. В 70-е гг. продолжаются работы по исследованию экосистем естественных водоёмов республики: озёр Иссык-Куль, Сонкёл, Чатыр-Кёл, ведутся работы по дальнейшему изучению биологии рыб в искусственных водохранилищах - Токтогулском, Кировском.

Юрий Гагарин. Киргизия 1964

Историческая справка: Об интересных подробностях пребывания первого космонавта планеты Юрия Гагарина на кыргызской земле рассказал заслуженный врач Кыргызской Республики Манас Эсенаманов.

По его словам, произошло это в августе 1964 года в бытность Эсенаманова начальником управления кадров и учебных заведений Минздрава. Как-то раз по заданию министра он выехал в Джети-Огузский район. По прибытии в районный центр встретился с первым секретарем райкома партии Ишенбаем Джангазиевым.

В тот момент партийный босс сильно торопился. Манас Эркинбекович резонно поинтересовался, куда он так спешит. Джангазиев рассказал, что неожиданно в Кыргызстан прилетел Юрий Гагарин, который поехал знакомиться с местными достопримечательностями в Барскаунское ущелье. Через час человек-легенда будет в Тамге, и специально для него готовится прием.

По пути секретарь райкома пояснил причину визита первого космонавта в наши края. Оказывается, Гагарин почтил своим вниманием проходящий в Ташкенте съезд молодых хлопкоробов. По окончании официального мероприятия командование Туркестанского военного округа предложило Юрию Алексеевичу отдохнуть несколько дней в санатории ТуркВО близ села Тамга. Военный самолет, минуя город Фрунзе, прилетел из Ташкента в Тамгу.

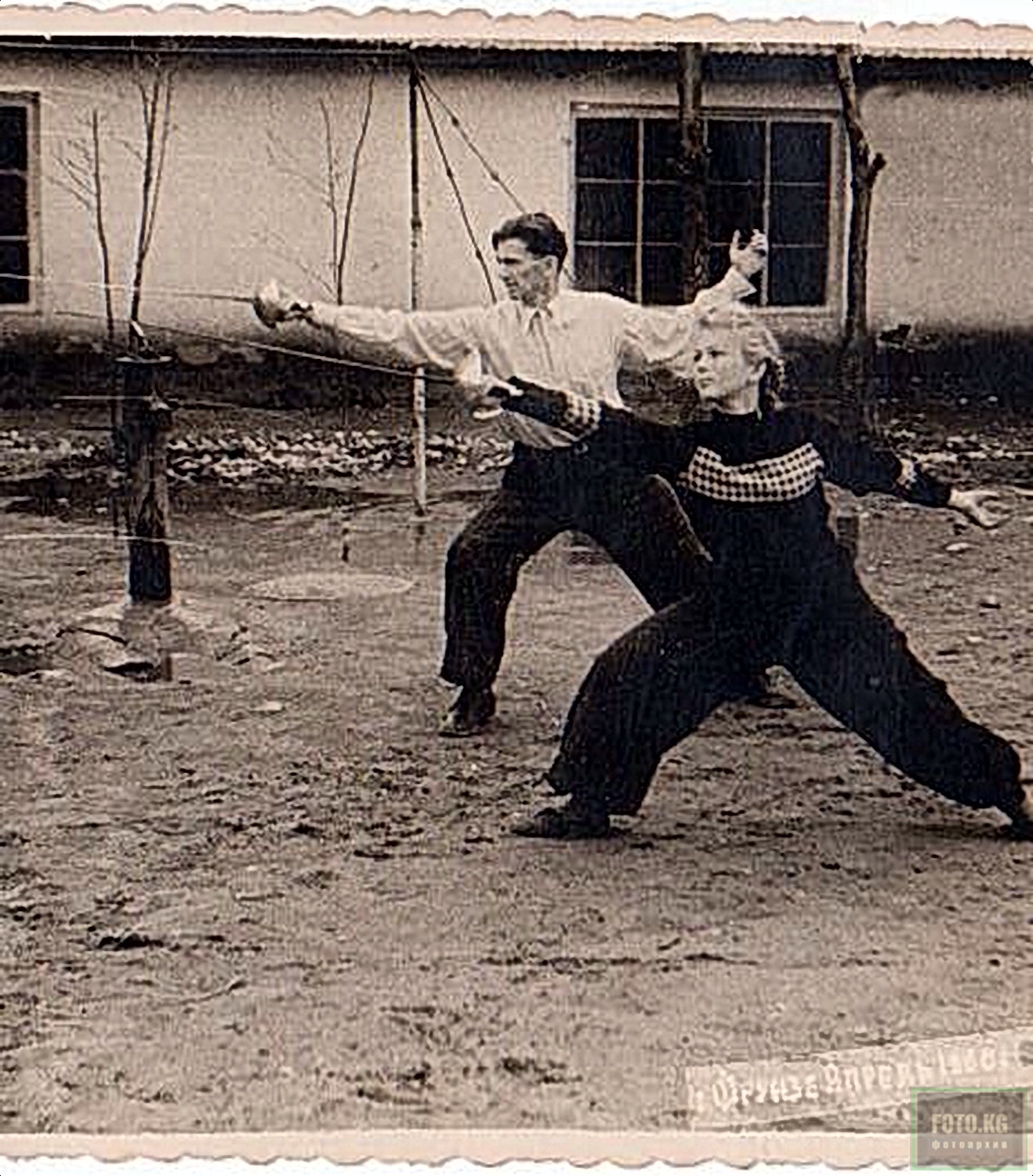

Фрунзе 1938. Зарождение фехтовального спорта в республике

Историческая справка: Классические виды спорта в дореволюционной Киргизии не были известны. Единичные попытки введения физич. воспитания в Пишпекской мужской гимназии, открытой в 1910, и нек-рых приходских школах по сокольской системе гимнастики (вольные и строевые упражнения) особого успеха не имели.

Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти в Киргизии появились возможности для широкого развития среди трудящихся физич. культуры и спорта, в том числе и национальных видов физич. упражнений и игр. Начало массовому развитию физич. культуры и спорта среди коренного населения Киргизии было положено в 1920 - 1921 органами Всевобуча. Работа Всевобуча по организации массового физкультурного движения проходила в чрезвычайно сложных условиях (борьба с басмачеством, реакционная деятельность духовенства, почти поголовная неграмотность населения). Несмотря на трудности, органы Всевобуча, с помощью партийных и комсомольских организаций, внесли значительный вклад в дело развития физич. культуры и спорта в республике. Всевобуч положил начало регламентации национальных физич. упражнений и игр, развитию классических видов спорта и созданию массовых физкультурных организаций нового типа - кружков физич. культуры. Особенно активизировалось развертывание массовой физкультурной работы в 1925, когда, по постановлению Киргизского облисполкома, был создан Киргизский совет физической культуры.

Улучшение материального благосостояния трудящихся Киргизии и укрепление руководства физкультурным движением способствовали расширению физкультурного движения. Так, колич. кружков физич. культуры в 1926, по сравнению с 1924, увеличилось в 2,5 раза. В 1927 на новом городском стадионе во Фрунзе состоялся первый в Киргизии праздник физич. культуры. Значительным стимулом к оживлению спортивно-массовой работы в Киргизии явилась Всесоюзная спартакиада 1928, в к-рой представители Киргизии приняли участие в качестве наблюдателей. В 1929 была проведена спартакиада Киргизской АССР, по результатам к-рой были отобраны спортсмены для сборных команд республики по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, стрельбе и др. видам спорта. Эти сборные команды встречались в соревнов. со спортсменами Узбекской, Туркменской и др. союзных республик.

Киргизия 1932. Красавицы в национальных одеждах

Информационная справка: Тебетей - распространённый зимний головной убор, непременная часть мужского киргизского национального костюма. Он имеет плоскую четырёхклинную тулью и шьют его, как правило, из бархата или сукна, отделывают чаще всего лисьим мехом или куницей, а в районах Тянь-Шаня - мехом чёрного барашка.

Кызыл тебетей - красная шапка. Её надевали на голову при возведении на ханство.

В прошлом существовал обычай: если гонца посылал важный начальник, то его "визитной карточкой" был предъявленный гонцом тебетей этого начальника.

Чапан - мужская и женская длинная одежда типа халата. Без чапана выходить из дома считалось неприличным. Шьют чапан на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. В старину подкладку делали из маты - дешёвой белой или набивной хлопчатобумажной ткани. Сверху чапан покрывали бархатом, сукном, вельветом. В настоящее время чапаны носят лишь пожилые люди.

Киргизия 1953. Аксакал, девушки и беркут

Информационная справка: С давних времен у киргизов была распространена охота с ловчими птицами. В качестве ловчих птиц, дрессировка которых была доведена до большого совершенства, служили орлы, соколы, ястребы. Промысловое значение имела главным образом охота с орлами-беркутами (буркут), с помощью которых добывали лисиц, иногда волков, косуль. Охота же с соколами и ястребами на пернатую дичь была скорее любительской - спортивным занятием. Чаще всего она служила развлечением феодальной знати. Искусно проводилась охота с борзыми собаками. Киргизы издавна разводят особый, горный тип борзой собаки (тайган), которая хорошо ждет на лисицу. Собаки использовались также во время облавы на зверей. У киргизов существовал обряд посвящения в охотники. Применялись заговоры на дичь.После Октябрьской революции охота не утратила значения подсобного промысла, но характер ее претерпел большие изменения. Охотники-промысловики объединены в особые звенья, входящие в состав колхозов.

За сдаваемую ими пушнину деньги поступают в колхоз, а охотникам начисляются трудодни. Объектами охоты служат преимущественно лисы, сурки и суслики, но и теперь охотятся на хищников - волков, медведей, барсов. Фитильные ружья почти повсеместно вышли из употребления - их заменили современные охотничьи ружья. Для охоты на хищников и сурков и теперь применяют капканы. Продолжает бытовать и охота с беркутами, особенно на лис. Охотой занимаются и колхозники, не состоящие в охотничьем звене. Это преимущественно животноводы. Они бьют главным образом хищников, представляющих опасность для отар и табунов. В Киргизии в широких размерах производится отлов диких животных и птиц для зоопарков страны. Киргизы-охотники активно участвуют в снаряжаемых для этой цели экспедициях и с большим мастерством ловят снежных барсов, рысей, горных козлов, горных баранов (архаров) и других зверей.

Киргизия 1967. Ловец змей

Информационная справка: Изучением неизвестных еще свойств змеиного яда занимается в Киргизии Фрунзенская зоологическая база. Здесь в клетках содержится несколько тысяч змей. Здесь получают змеиный яд - ценное сырье для фармацевтической промышленности (три четверти от всесоюзной добычи).Яд гадюки - высокоактивный белковый препарат. Содержит уникальный набор ферментов и используется в медицине, парфюмерии, молекулярной биологии, генной инженерии, гомеопатии.

В лаборатории зообазы собирают змеиный яд для фармацевтической промышленности. Здесь работают люди редкой профессии - лаборанты-техники по извлечению яда. Яд берут у змей раз в месяц. Чтобы получить примерно пять граммов яда гюрзы, надо взять его у 400 - 500 змей. Сбор яда происходит так. Змею захватывают специальным крючком и кладут на стол. Голову змей слегка сдавливают, и из открытой змеиной пасти капает яд. Женские руки спокойным и точным движением делают эту обычную для них и в то же время смертельно опасную работу. Здесь главное - самообладание, быстрая реакция и точность движений. С самыми крупными змеями работают мужчины.

Полученный яд кладут в специальное вещество, которое поглощает воду. Остаются кристаллики яда. Этот «сухой яд» бережно собирают и отправляют на фармацевтические заводы и в научные лаборатории.

Поскольку яды стали применяться очень широко, потребность в них резко возросла. Для получения яда во многих странах мира созданы серпентарии, где змей, отловленных в природе, содержат в вольерах или клетках и периодически берут у них яд. Продолжительность жизни змей в таких серпентариях обычно невелика, и приходится постоянно пополнять поголовье змей новыми особями, пойманными в природе. Во многих тропических странах это не составляет особой проблемы, и серпентарии существуют за счет постоянной эксплуатации ресурсов ядовитых змей в природе. В нашей стране также создана и постоянно расширяется сеть серпентариев.

Уже несколько десятилетий работают серпентарии во Фрунзе, основные виды змей, используемых в наших серпентариях,- это гюрза, кобра, обыкновенная и степная гадюки, в меньшей степени - песчаная эфа. меи доставлялись со всех концов Средней Азии и других районов страны. В связи с тем что в нашей стране природные ресурсы ядовитых змей ограничены, а некоторые .ядовитые змеи, в том числе среднеазиатская кобра, включены в Красную книгу МСОП и Красную книгу СССР, перед учеными и работниками серпентариев остро встала проблема сохранения и бережного использования популяций ядовитых змей.