Ещё раз о стрелковых патронах со стреловидными пулями

Почти два года назад я написал небольшой пост на эту тему. Мой вывод тогда звучал так:

"Для автомата следующего поколения необходимо разработать новый патрон со стальной стреловидной пулей в пластмассовой гильзе (вероятно с металлическим донцем для упрощения конструкции затвора). Масса и импульс отдачи этого патрона не должны превышать массу и импульс отдачи промежуточного патрона 7,62х39. Конечная скорость на заданной максимальной дальности эффективного огня (не менее 600 м) должна быть выше 800 м/c, а пробивная способность на этой дальности должна быть выше пробивной способности пули 7,62 мм винтовочного патрона 7Н26 на дистанции 10 м."

С тех пор в общем доступе появилась дополнительная информация о том к каким результатам пришли советские конструкторы в работе над стреловидными пулями в 80-е. Со статьей Николая Дворянинова "Стреловидные пули… Путь ложных надежд или история упущенных возможностей?" опубликованной в журнале "Калашников" можно ознакомиться по этим ссылкам:

Часть 1

Часть 2

Не могу не привести "слайды" (взяты здесь) и некоторые цитаты:

"...решение было принято и отечественные исследования по пулемётно-винтовочным патронам с оперённой подкалиберной пулей были окончательно прекращены в 1983 году. Как же можно сегодня оценить это решение и результаты работ?

С одной стороны, к переходу на стадию ОКР работа действительно не была готова - не были в достаточной степени разработаны высокопроизводительное оборудование и технологии для изготовления всех элементов патрона. Требовалась доработка технологии литья пластмассовых секторов поддона и стабилизация их характеристик. Трудоёмкость изготовления опытного патрона с ОПП в 1,8 раза превышала трудоёмкость изготовления штатного 7,62-мм винтовочного патрона. Была необходима доработка обыкновенной и трассирующей пуль по кучности стрельбы одиночными выстрелами. Другими словами, для успешного завершения работ требовалось время, настойчивость и изобретательность.

С другой стороны, в большой мере были решены все «естественные проблемы» подкалиберной схемы: практически достигнут требуемый уровень кучности стрельбы; достигнуто равноценное поражающее и большее останавливающее действие 4,5-мм стреловидных пуль; обеспечено превосходство по пробивному действию высокопрочных преград и по проникающему действию пуль. Ресурс гладкостенных пулемётных стволов превышал 32 тыс. выстрелов.

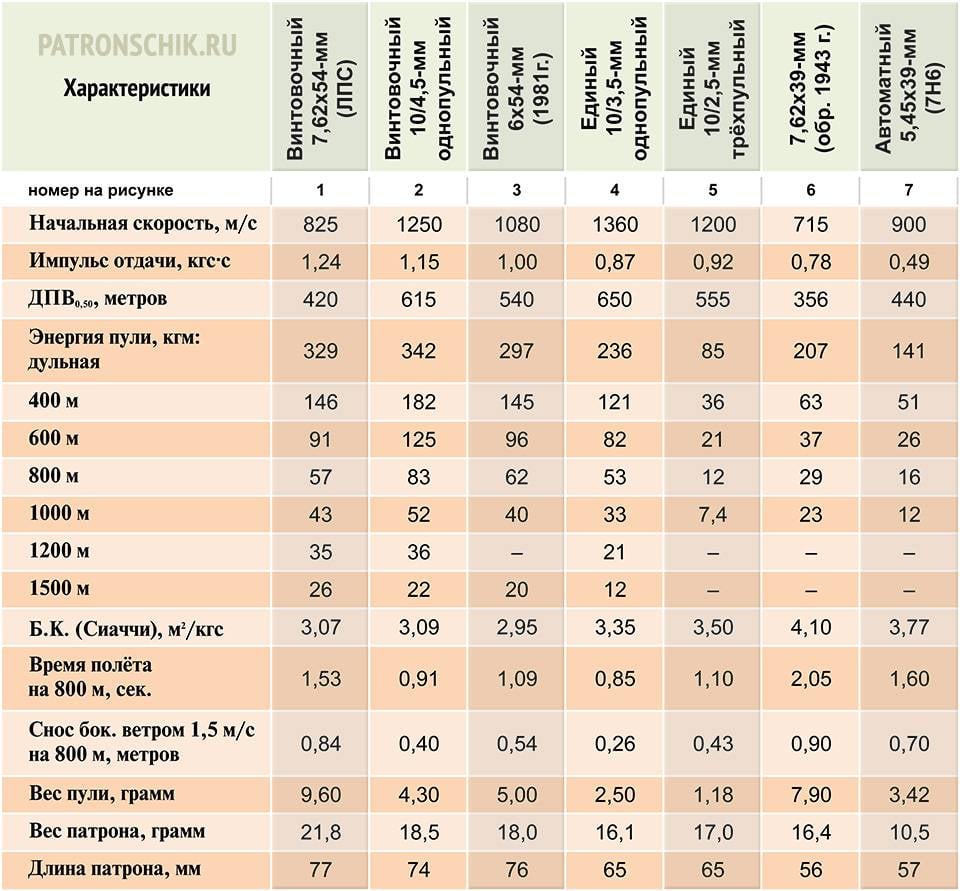

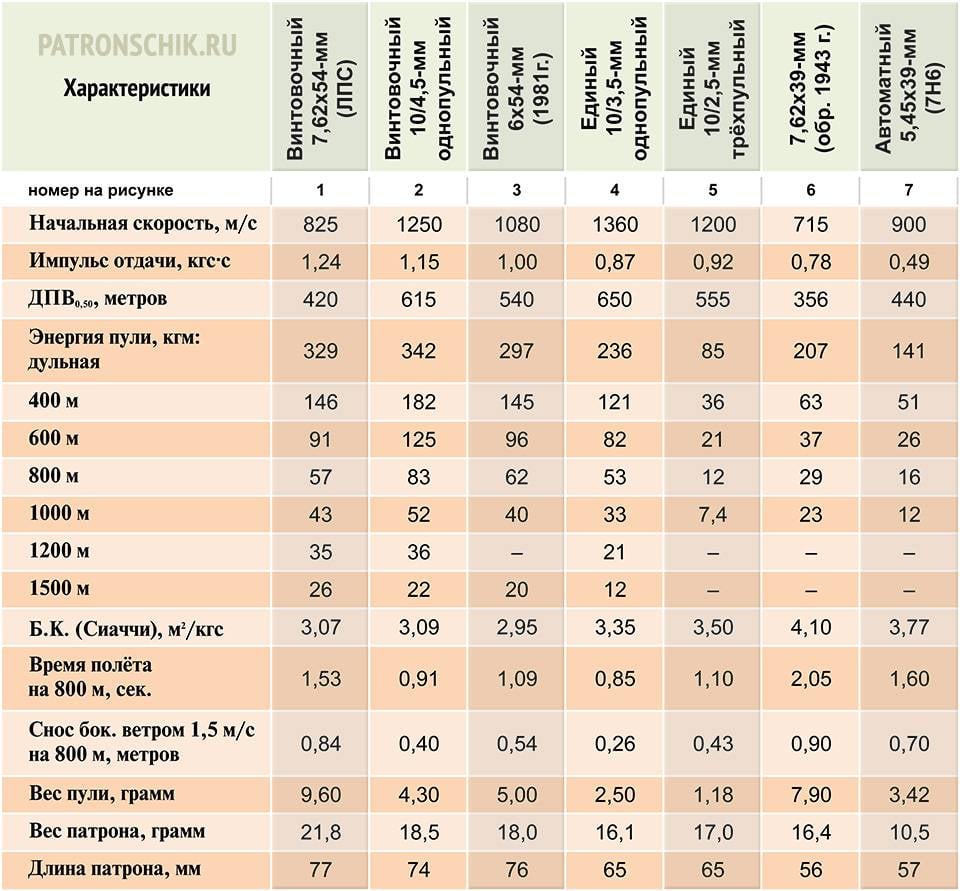

Также подтвердились «естественные преимущества» подкалиберной схемы: достигнуты высокие баллистические характеристики, обеспечивавшие в габаритах штатного винтовочного патрона ДПВ = 615 м, при меньшем на 15% весе патрона и меньшем импульсе отдачи. Обеспечивалось превосходство по вероятностям попадания в цели, увеличиваясь по мере увеличения дальности стрельбы.

Но, как уже отмечалось, успешность любых разработок в стрелковом оружии в конечном итоге оценивается (точнее - должно оцениваться) только достигаемым результатом - эффективностью стрельбы. Поэтому не имея этих цифр, полученных при достаточном для достоверности объёме стрельб, любое утверждение как об огромном превосходстве патронов с ОПП над штатными, так и об обратном - не являются корректными. Поэтому в любом случае, решение о закрытии отечественного проекта по патронам с ОПП было преждевременным. Затратив на проведение исследований немалые средства, время и усилия, было необходимо как минимум провести должным образом все нужные испытания..."

"...В отечественной истории отработки патронов с ОПП был ещё один, пожалуй, самый недооценённый заказчиками как тогда, так и сегодня момент. По инициативе патронщиков, одновременно с отработкой основного 10/4,5-мм варианта, проводились исследования по многопульным патронам. Более того, возвращаясь к «золотой мечте» о едином патроне для автомата и пулемёта, был разработан однопульный 10/3,5-мм патрон с высокой начальной скоростью (1360 м/с) и импульсом отдачи 0,87 кгс•с. И второй вариант патрона - трёхпульный с 2,5-мм стрелками. ДПВ = 650 и 555 м соответственно. Стрельбу из автомата и пулемёта можно было бы вести любым из них, с сопряжением траекторий как минимум в пределах ДПВ. При таком решении повышение эффективности стрельбы для автомата достигается не за счёт уменьшения импульса отдачи и, соответственно, меньшего рассеивания при автоматической стрельбе из неустойчивых положений, а при всех положениях стрельбы за счёт эффекта «залпового огня». И, дополнительно к этому, за счёт значительного увеличения ДПВ и других преимуществ подкалиберных пуль с высокой начальной скоростью. Именно отсутствие такого «дополнения» у многопульных патронов калиберной схемы не позволило добиться приемлемых энергий пуль на средних и больших дальностях и все попытки их создания в малых калибрах были признаны неудачными. В любом случае даже «просто многопульный» вариант пулемётно-винтовочного патрона был бы крайне интересен и заслуживал пристального внимания..."

Если сравнивать созданные на основе гильзы сходной с гильзой патрона 6х54 ("Шестёрки") единые однопульный 10/3,5-мм и 10/2,5 -мм трехпульный патроны с разработанными к концу 80-х и поучаствовавшими в конкурсе ACR (Advanced Combat Rifle) западными патронами со стреловидными пулями компаний AAI:

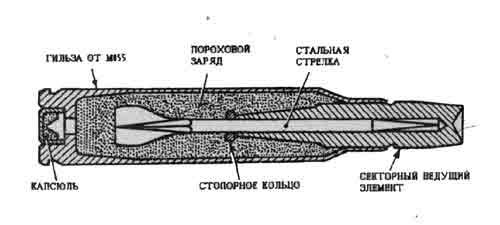

"В гильзу от стандартного американского патрона М855 помещен оперенный подкалиберный снаряд стреловидной формы диаметром 1,6 мм и длиной 41,27 мм. Его вес составляет всего 0,66 г. Эта «стрелка» крепится в пластмассовом сегментном контейнере, который после вылета из канала ствола распадается под действием встречного потока воздуха." Вес патрона - 9,2 г. Длина - 54 мм. Начальная скорость пули - 1402 м/c. Дульная энергия пули - 66 кгм.

И Steyr Mannlicher:

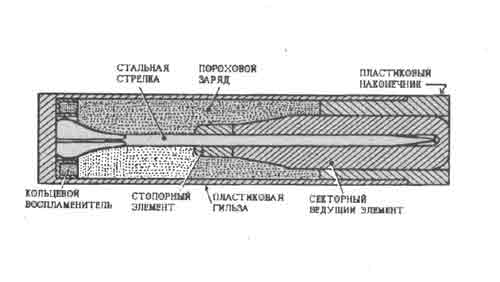

Боеприпас представляет собой пластмассовую гильзу длиной 45 мм, в которой целиком размещен подкалиберный оперенный снаряд длиной 41,25 мм, диаметром 1,6 мм и весом 0,66 г. Головная часть пули заключена в разъемный пластмассовый контейнер, обеспечивающий ее прохождение по каналу ствола. Длина патрона - 45 мм. Вес пули возможно 0,638 грамм (9.85 grain) при начальной скорости 1400 м/c (4600 ft/s). В разных источниках так же заявлена начальная скорость пули - 1450 м/c, 1494 м/с, 1500 м/c (4920 ft/s). Дульная энергия пули где то в диапазоне 64 - 76 кгм.

То можно заметить что даже трёхпульный отечественный патрон по дульной энергии каждой из трёх пуль (85 кгм) превосходил западные патроны со стреловидными пулями. Однопульный же единый патрон со стреловидной пулей превосходил по дульной энергии (236 кгм) созданные для штурмовых винтовок западные патроны со стреловидными пулями более чем в три раза.

Ситуация впрочем менялась для трехпульного отечественного патрона на дистанции 600 метров. На этой дистанции пуля патрона компании Steyr Mannlicher имела скорость 910 м/c, и при массе 0,638 грамма, энергию 27 кгм (на уровне пули отечественного 5,45 мм патрона 7Н6). Пуля отечественного трехпульного патрона имела на этой дистанции энергию 21 кгм. Отечественный единый патрон со стреловидной пулей оставался вне конкуренции - 82 кгм.

При этом, напомню при этом что для оценки пробивного действия надо считать удельную энергию, то бишь энергию деленную на площадь поперечного сечения сердечника. Пуля нашего однопульного единого патрона со стреловидной пулей при диаметре сердечника 3,5 мм имела на дистанции 600 м удельную энергию 8,5 кгм/мм2. Пуля патрона патрона Steyr Mannlicher при диаметре сердечника 1,6 мм - удельную энергию 13,2 кгм/мм2, то бишь превосходила отечественную пулю по пробивной способности.

Причиной тому была в 4,8 раза большая площадь поперечного сечения сердечника нашей пули, в том числе за счёт этого было обеспечено останавливающее действие стреловидной пули выше или равноценное штатному 7,62 мм винтовочному патрону с пулей ЛПС.

Достаточное останавливающее действие стреловидной пули патрона Steyr Mannlicher его конструкторы видимо рассчитывали обеспечить лишь за счёт высокой конечно скорости, составлявшей 910 м/c на дистанции 600 м. Аналогичный подход видимо исповедовали и конструкторы компании AAI.

Дисциплина раневая баллистика использует понятие "временная пульсирующая полость":

"Временная пульсирующая полость становится заметной при воздействии на ткани поражающими элементами, которые обладают скоростями более 300 м/с, особенно сильно она проявляется при увеличении скоростей до 700 м/с"

Столь смелое сокращение западными конструкторами до 1,6 мм диаметра их стреловидных пуль созданных для штурмовых винтовок участвовавших в программе ACR. Сокращение, за счёт которого были получены баллистические коэффициенты видимо превосходящие баллистические коэффициенты разработанных к началу 80-х отечественных стреловидных пуль, безусловно требует пристального внимания.

"Для автомата следующего поколения необходимо разработать новый патрон со стальной стреловидной пулей в пластмассовой гильзе (вероятно с металлическим донцем для упрощения конструкции затвора). Масса и импульс отдачи этого патрона не должны превышать массу и импульс отдачи промежуточного патрона 7,62х39. Конечная скорость на заданной максимальной дальности эффективного огня (не менее 600 м) должна быть выше 800 м/c, а пробивная способность на этой дальности должна быть выше пробивной способности пули 7,62 мм винтовочного патрона 7Н26 на дистанции 10 м."

С тех пор в общем доступе появилась дополнительная информация о том к каким результатам пришли советские конструкторы в работе над стреловидными пулями в 80-е. Со статьей Николая Дворянинова "Стреловидные пули… Путь ложных надежд или история упущенных возможностей?" опубликованной в журнале "Калашников" можно ознакомиться по этим ссылкам:

Часть 1

Часть 2

Не могу не привести "слайды" (взяты здесь) и некоторые цитаты:

"...решение было принято и отечественные исследования по пулемётно-винтовочным патронам с оперённой подкалиберной пулей были окончательно прекращены в 1983 году. Как же можно сегодня оценить это решение и результаты работ?

С одной стороны, к переходу на стадию ОКР работа действительно не была готова - не были в достаточной степени разработаны высокопроизводительное оборудование и технологии для изготовления всех элементов патрона. Требовалась доработка технологии литья пластмассовых секторов поддона и стабилизация их характеристик. Трудоёмкость изготовления опытного патрона с ОПП в 1,8 раза превышала трудоёмкость изготовления штатного 7,62-мм винтовочного патрона. Была необходима доработка обыкновенной и трассирующей пуль по кучности стрельбы одиночными выстрелами. Другими словами, для успешного завершения работ требовалось время, настойчивость и изобретательность.

С другой стороны, в большой мере были решены все «естественные проблемы» подкалиберной схемы: практически достигнут требуемый уровень кучности стрельбы; достигнуто равноценное поражающее и большее останавливающее действие 4,5-мм стреловидных пуль; обеспечено превосходство по пробивному действию высокопрочных преград и по проникающему действию пуль. Ресурс гладкостенных пулемётных стволов превышал 32 тыс. выстрелов.

Также подтвердились «естественные преимущества» подкалиберной схемы: достигнуты высокие баллистические характеристики, обеспечивавшие в габаритах штатного винтовочного патрона ДПВ = 615 м, при меньшем на 15% весе патрона и меньшем импульсе отдачи. Обеспечивалось превосходство по вероятностям попадания в цели, увеличиваясь по мере увеличения дальности стрельбы.

Но, как уже отмечалось, успешность любых разработок в стрелковом оружии в конечном итоге оценивается (точнее - должно оцениваться) только достигаемым результатом - эффективностью стрельбы. Поэтому не имея этих цифр, полученных при достаточном для достоверности объёме стрельб, любое утверждение как об огромном превосходстве патронов с ОПП над штатными, так и об обратном - не являются корректными. Поэтому в любом случае, решение о закрытии отечественного проекта по патронам с ОПП было преждевременным. Затратив на проведение исследований немалые средства, время и усилия, было необходимо как минимум провести должным образом все нужные испытания..."

"...В отечественной истории отработки патронов с ОПП был ещё один, пожалуй, самый недооценённый заказчиками как тогда, так и сегодня момент. По инициативе патронщиков, одновременно с отработкой основного 10/4,5-мм варианта, проводились исследования по многопульным патронам. Более того, возвращаясь к «золотой мечте» о едином патроне для автомата и пулемёта, был разработан однопульный 10/3,5-мм патрон с высокой начальной скоростью (1360 м/с) и импульсом отдачи 0,87 кгс•с. И второй вариант патрона - трёхпульный с 2,5-мм стрелками. ДПВ = 650 и 555 м соответственно. Стрельбу из автомата и пулемёта можно было бы вести любым из них, с сопряжением траекторий как минимум в пределах ДПВ. При таком решении повышение эффективности стрельбы для автомата достигается не за счёт уменьшения импульса отдачи и, соответственно, меньшего рассеивания при автоматической стрельбе из неустойчивых положений, а при всех положениях стрельбы за счёт эффекта «залпового огня». И, дополнительно к этому, за счёт значительного увеличения ДПВ и других преимуществ подкалиберных пуль с высокой начальной скоростью. Именно отсутствие такого «дополнения» у многопульных патронов калиберной схемы не позволило добиться приемлемых энергий пуль на средних и больших дальностях и все попытки их создания в малых калибрах были признаны неудачными. В любом случае даже «просто многопульный» вариант пулемётно-винтовочного патрона был бы крайне интересен и заслуживал пристального внимания..."

Если сравнивать созданные на основе гильзы сходной с гильзой патрона 6х54 ("Шестёрки") единые однопульный 10/3,5-мм и 10/2,5 -мм трехпульный патроны с разработанными к концу 80-х и поучаствовавшими в конкурсе ACR (Advanced Combat Rifle) западными патронами со стреловидными пулями компаний AAI:

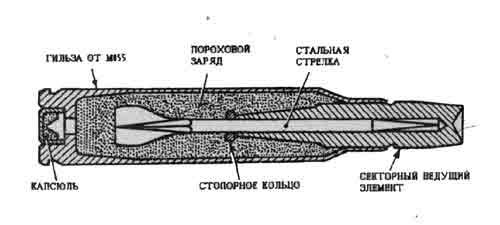

"В гильзу от стандартного американского патрона М855 помещен оперенный подкалиберный снаряд стреловидной формы диаметром 1,6 мм и длиной 41,27 мм. Его вес составляет всего 0,66 г. Эта «стрелка» крепится в пластмассовом сегментном контейнере, который после вылета из канала ствола распадается под действием встречного потока воздуха." Вес патрона - 9,2 г. Длина - 54 мм. Начальная скорость пули - 1402 м/c. Дульная энергия пули - 66 кгм.

И Steyr Mannlicher:

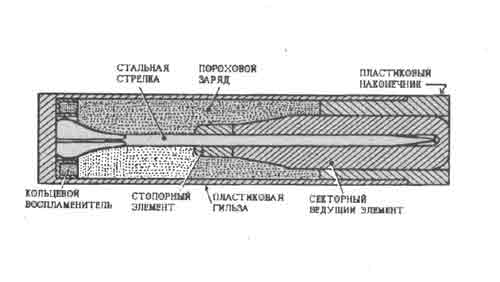

Боеприпас представляет собой пластмассовую гильзу длиной 45 мм, в которой целиком размещен подкалиберный оперенный снаряд длиной 41,25 мм, диаметром 1,6 мм и весом 0,66 г. Головная часть пули заключена в разъемный пластмассовый контейнер, обеспечивающий ее прохождение по каналу ствола. Длина патрона - 45 мм. Вес пули возможно 0,638 грамм (9.85 grain) при начальной скорости 1400 м/c (4600 ft/s). В разных источниках так же заявлена начальная скорость пули - 1450 м/c, 1494 м/с, 1500 м/c (4920 ft/s). Дульная энергия пули где то в диапазоне 64 - 76 кгм.

То можно заметить что даже трёхпульный отечественный патрон по дульной энергии каждой из трёх пуль (85 кгм) превосходил западные патроны со стреловидными пулями. Однопульный же единый патрон со стреловидной пулей превосходил по дульной энергии (236 кгм) созданные для штурмовых винтовок западные патроны со стреловидными пулями более чем в три раза.

Ситуация впрочем менялась для трехпульного отечественного патрона на дистанции 600 метров. На этой дистанции пуля патрона компании Steyr Mannlicher имела скорость 910 м/c, и при массе 0,638 грамма, энергию 27 кгм (на уровне пули отечественного 5,45 мм патрона 7Н6). Пуля отечественного трехпульного патрона имела на этой дистанции энергию 21 кгм. Отечественный единый патрон со стреловидной пулей оставался вне конкуренции - 82 кгм.

При этом, напомню при этом что для оценки пробивного действия надо считать удельную энергию, то бишь энергию деленную на площадь поперечного сечения сердечника. Пуля нашего однопульного единого патрона со стреловидной пулей при диаметре сердечника 3,5 мм имела на дистанции 600 м удельную энергию 8,5 кгм/мм2. Пуля патрона патрона Steyr Mannlicher при диаметре сердечника 1,6 мм - удельную энергию 13,2 кгм/мм2, то бишь превосходила отечественную пулю по пробивной способности.

Причиной тому была в 4,8 раза большая площадь поперечного сечения сердечника нашей пули, в том числе за счёт этого было обеспечено останавливающее действие стреловидной пули выше или равноценное штатному 7,62 мм винтовочному патрону с пулей ЛПС.

Достаточное останавливающее действие стреловидной пули патрона Steyr Mannlicher его конструкторы видимо рассчитывали обеспечить лишь за счёт высокой конечно скорости, составлявшей 910 м/c на дистанции 600 м. Аналогичный подход видимо исповедовали и конструкторы компании AAI.

Дисциплина раневая баллистика использует понятие "временная пульсирующая полость":

"Временная пульсирующая полость становится заметной при воздействии на ткани поражающими элементами, которые обладают скоростями более 300 м/с, особенно сильно она проявляется при увеличении скоростей до 700 м/с"

Столь смелое сокращение западными конструкторами до 1,6 мм диаметра их стреловидных пуль созданных для штурмовых винтовок участвовавших в программе ACR. Сокращение, за счёт которого были получены баллистические коэффициенты видимо превосходящие баллистические коэффициенты разработанных к началу 80-х отечественных стреловидных пуль, безусловно требует пристального внимания.