Торжество Православия

Проповедь

С.С. Аверинцев

Торжество Православия

(Ин 1:43-51)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь.

Сегодняшнее чтение рассказывает о том, как нашел свой путь к вере сомневавшийся, но внутренне правдивый человек, которого звали Нафанаил - имя, означающее по-иудейски «дар Бога». В толковании этого места со времен отцов церкви есть много догадок. Например, часто полагают, что Нафанаил - лицо, тождественное с апостолом Варфоломеем, потому что имя Варфоломей - собственно, не имя, а отчество, по-нашему - сын Толмая. И вполне можно представить себе человека по имени Нафанаил и по отцу своему именуемого Варфоломеем. По-разному святоотеческое толкование, мистическое толкование и традиция иконографическая изъясняли, как же это Христос видел Нафанаила под смоковницей и что это значит. Но мы не будем сейчас углубляться в эти толкования. Мы вслушаемся всем сердцем в слова, которые были сказаны сомневающемуся Нафанаилу: «Иди и посмотри».

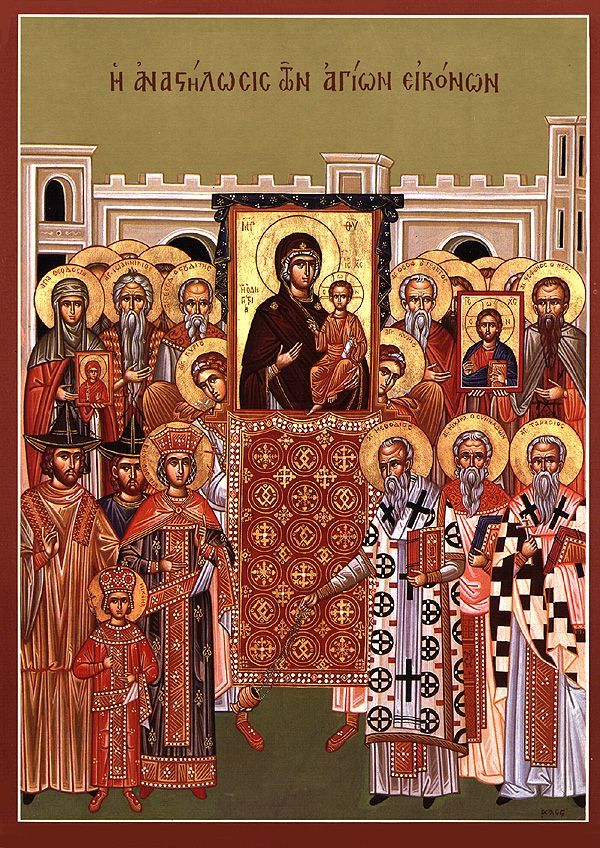

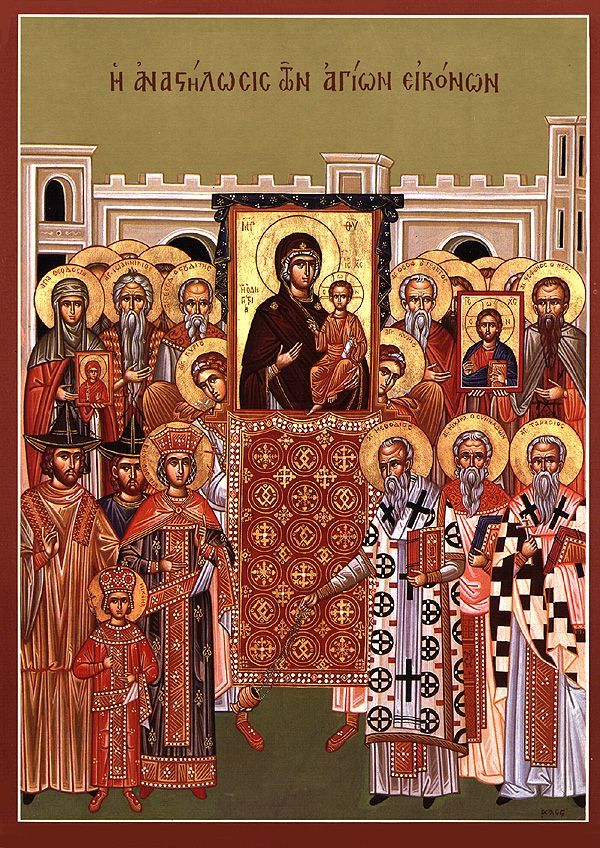

«Иди и посмотри» - слова, имеющие значение для нашей веры, потому что наша вера - это вера в воплощение, в вочеловечение незримого, невидимого, недоступного никаким чувствам и даже мысленному созерцанию Бога. Благодаря тому, что Слово Божие во плоти пришло к нам, наша вера может быть ободрена словами: «Пойди и посмотри». И только поэтому возможна и богословски оправданна православная икона, икона, без которой Православие настолько невозможно, что сам день, сегодня церковью вспоминаемый, - день, когда (исторически в середине IX века) в Византии окончательно, после очередной волны иконоборчества, было утверждено почитание икон; иконы были со славою и честью поставлены на свои места, им было воздано поклонение, - люди православные в радости договорились каждый год праздновать как день, когда радость иконы вернулась к православным людям, чтобы уже их не оставлять. А так как это случилось в первое воскресенье Великого поста, было решено в первое воскресенье Великого поста каждый год праздновать этот день. И этот день, который был исторически победой почитания иконы, победой, собственно, над одной лишь ересью - над иконоборчеством, получил в языке православия наименование Торжество православия. Это можно объяснять исторически тем, что иконоборчество было последней по времени из классических, так сказать, ересей, с которыми боролись отцы церкви. Но ведь в этом есть и другой смысл: кто понимает существо иконы и правомочность почитания икон, тот понимает самое существо Православия.

«А в чем тут тайна, тайна Православия? - спросит нас скептик, неверующий. - Разве нет священных изображений у других народов, у других религий?» Как раз Ветхий Завет, уготовивший путь нашему богопознанию, выделялся запретом на изображения божественного начала или сверхземных сил и запретом на поклонение таким изображениям. А все другие народы - язычники, окружавшие мир Ветхого Завета и мир Нового Завета, и далее на востоке буддисты, индуисты, конфуцианцы - все они знают священные изображения и какой-то культ, воздаваемый священным изображениям. Почему же мы веруем (и какой мы можем дать отчет в нашей вере, как к тому нас призывает слово Божие: «Будьте готовы дать отчет в вашей вере», 1 Пет 3:15), что именно мы, поклоняясь, должным образом почитая иконы, сохраняем истинную верность богопознанию Ветхого Завета? И почему мы находимся в мистическом единстве с этим богопознанием и отделены от языческого мира, который наполнен почитаемыми священными изображениями?

[Spoiler (click to open)]

Язычники не имели никакой мыслительной проблемы, касающейся изображения тех богов, духов, необычных, но все-таки внутриприродных, внутрикосмических сил, которые они почитали. Если почитаемые силы, божества, духи не отделены от мира, от нас той гранью, которая, по библейскому учению, разделяет Творца и творение, если эти духи, эти ложные боги язычества сами принадлежат миру творения, то тогда они доступны человеческой фантазии. Человеческая фантазия может своими средствами изображать эти силы в нашем уме или изображать их средствами живописи, скульптуры. Но Библия учит нас, что нет границы более существенной, чем граница между Творцом и тварью, между нетварным и тварным. (И вот здесь я прошу вас на минуту сосредоточить свой ум, потому что нам придется говорить о двух противоположностях, двух различениях, которые люди недостаточно образованные или, напротив, образованные, но имеющие только светское образование, и они в особенности, слишком легко смешивают.) Эта грань -абсолютная для нашей веры, преодолимая только чудом со стороны Самого Бога, грань между Творцом и творением. Это грань абсолютной инаковости. Творец - совсем не таков, как тварь. И другая грань, важная в нашем опыте и важная для философии, но совсем не такая абсолютная, не имеющая для христианства абсолютного мистического значения, - это грань между нематериальным и материальным. Эти два различия имеют нечто общее постольку, поскольку наше богопознание делает свои первые, детские шаги, когда мы понимаем, что Бог духовен, что Он превыше материального. И когда-то еще и до христианства язычники, искренне искавшие Бога, поняли, что высшее божественное начало - нематериально, но они были очень увлечены этим различием между нематериальным - идеей, как говорил Платон, - и материей, которую они презирали. Это язычники презирали материю. Потом, когда среди языческого мира прозвучала христианская проповедь, язычники, образованные язычники, были, между прочим, возмущены тем, что христиане учат о воскресении мертвых - телесном воскресении, воскресении во плоти, хотя просветленной, преображенной, но во плоти. Языческие философы презрительно пожимали плечами: как христиане могут не видеть, что душе гораздо лучше быть совершенно нематериальной и навсегда расстаться со своим телом, со своей плотью? Плоть, тело - это что-то ничтожное и достойное презрения. Христианин же не может так думать, христианин помнит о том, что хотя мир создан Богом в естественной иерархии, где материальное должно быть подчинено нематериальному, поставлено ниже, но оно сотворено Богом, и сотворено Богом для благого удела, для удела одухотворения и освящения. Когда еще не совершилось Боговоплощение, тогда человек мог изображать Бога только по действию своей фантазии, как это делали язычники. Ветхий Завет строгим словом запретил, безоговорочно запретил такое изображение Бога по человеческому вымыслу. Библия, в отличие от всех языческих учений, учила искать Бога истинного, а не выдуманного, Творца, а не стихию творения.

Нужно сказать, что именно потому, что Ветхий Завет так хорошо научил принявших его чувствовать разницу между Творцом и творением, мы смогли принять учение о воплощении. Само чудо воплощения делается понятным, мы понимаем, что это за чудо - чудо, превосходящее все чудеса, преодолевающее не просто частные законы естества, но самое основное разделение бытия, когда Творец пришел воплощенный к Своему творению и когда в Нем оказался видим Невидимый. Вы помните, что Христос сказал: «Кто видел Меня, видел Отца». И апостол Павел говорит о Христе как об истинном образе - по-гречески то же слово, что икона, - об истинной иконе Отца.

Только потому, что не в вымысле, не в игре поэтического воображения, но в реальности Священной истории мы действительно увидели Отца, незримого Отца - «Бога никто никогда не видел» (Ин 1:18) - в явленном нам лике Сына, лике Иисуса Христа, только поэтому возможна икона, которая наравне с другими особенностями христианского богопочитания, которых нет в других религиях, дает понятие о том, что Божий замысел - это замысел об освящении, одухотворении и, страшно сказать, обожении не только нашего духовного и душевного существа, но и вещественного нашего состава и вообще вещества, из которого творится икона (деревянная доска и краски, которые были в древней иконе минеральными, - это тоже имело свое значение). Весь космос как-то освящался через сотворение иконы. И так это происходит каждый раз, когда в мир приходит еще одна икона и открывается еще одно окно из нашего мира видимого в мир невидимый, но становящийся видимым.

Икона, когда она следует канону, православному преданию, далека от натурализма, от чувственности, от принятия суеты мира. Она не допускает в свою тишину суету мира. Но икона не допускает также презрения языческих философов к вещественному за то, что оно вещественно. Мы снова и снова слышим укоризну все тех же языческих философов, повторяемую то иконоборцами в Византии, то протестантами (старыми направлениями протестантизма и новейшими протестантскими сектами), то людьми с неопределенными религиозными интересами, что будто бы в христианстве наносится ущерб его духовности почитанием вещественной иконы. Тот, кто понимает замысел Божий о просветлении вещества, тот понимает, что различие между духовным и недуховным - это различие между тихой существенностью Божьей воли и суетой века сего, поработившегося суете, а не разница между нематериальным и материальным. Бесы нематериальны, а святыня может быть дана нашему поклонению вещественно. Святые дары - вещественны, плоть Христова - вещественна. Тот, кто это понимает, тот видит сосредоточенным в почитании иконы весь состав догматов христианства о трансцендентности Бога, о Его запредельности твари и одновременно о Его снисхождении к нам, о том, что «Слово стало плотью и пребывало с нами» (Ин 1:14).

Икона удивительна тем, что она такая тихая и сдержанная сравнительно со светской живописью. И сравнительно со светской живописью невнимательный глаз может найти ее неподвижной. Но она не похожа и на священные геометрические и тому подобные фигуры восточной мистики. В ней всегда есть человеческая жизнь, но приведенная в тишину Бога. В иконе, как правило, всегда есть легкое, едва уловимое движение очей, перстов. Это не просто присутствие Бога, Бога ученых и философов, - это присутствие живого Бога, Бога, Который раскрыл нам Себя в воплощении, в вочеловечении. С этой точки зрения и высказывались в традиции сильные сомнения относительно правомочности изображения на иконе первой ипостаси - Бога-Отца, потому что Отца мы видим через Сына. Все иное - это фантазия.

Икона - великая радость Православия и большой дар Бога специально русской земле. Все православные страны почитают иконы, но мы не находим в византийских житиях святых иконописцев, по крайней мере известных. Напротив, история русской святости в самом начале имеет фигуру преподобного Алипия Печерского - иконописца. Это один из самых ранних по времени и один из самых почитаемых в первый период русской святости русских религиозных деятелей. А в преподобном Андрее Рублеве мы имеем убедительное, очень редкое соединение высшего явления святости и высшего явления национальной художнической одаренности.

Сегодня вспоминается также восстановление почитания всех тех вещественных святынь, через свою вещественность одаривающих нас духовно, как, скажем, мощи святых и вообще всякого рода реликвии, вещи, освященные тем, что служили святым. Всем этим предметам, дающим нам конкретно и жизненно восчувствовать присутствие святости, воздается сегодня особая честь.

Попросим у Бога, чтобы наше сердце всегда с живостью откликалось на присутствие вещественной святыни и без ошибки видело в ней духовный дар Бога человеку, сотворенному в полноте своего естества и духовным, и телесным. Аминь.

7 марта 1993 г.

«Духовные слова» с.55-61

С.С. Аверинцев

Торжество Православия

(Ин 1:43-51)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь.

Сегодняшнее чтение рассказывает о том, как нашел свой путь к вере сомневавшийся, но внутренне правдивый человек, которого звали Нафанаил - имя, означающее по-иудейски «дар Бога». В толковании этого места со времен отцов церкви есть много догадок. Например, часто полагают, что Нафанаил - лицо, тождественное с апостолом Варфоломеем, потому что имя Варфоломей - собственно, не имя, а отчество, по-нашему - сын Толмая. И вполне можно представить себе человека по имени Нафанаил и по отцу своему именуемого Варфоломеем. По-разному святоотеческое толкование, мистическое толкование и традиция иконографическая изъясняли, как же это Христос видел Нафанаила под смоковницей и что это значит. Но мы не будем сейчас углубляться в эти толкования. Мы вслушаемся всем сердцем в слова, которые были сказаны сомневающемуся Нафанаилу: «Иди и посмотри».

«Иди и посмотри» - слова, имеющие значение для нашей веры, потому что наша вера - это вера в воплощение, в вочеловечение незримого, невидимого, недоступного никаким чувствам и даже мысленному созерцанию Бога. Благодаря тому, что Слово Божие во плоти пришло к нам, наша вера может быть ободрена словами: «Пойди и посмотри». И только поэтому возможна и богословски оправданна православная икона, икона, без которой Православие настолько невозможно, что сам день, сегодня церковью вспоминаемый, - день, когда (исторически в середине IX века) в Византии окончательно, после очередной волны иконоборчества, было утверждено почитание икон; иконы были со славою и честью поставлены на свои места, им было воздано поклонение, - люди православные в радости договорились каждый год праздновать как день, когда радость иконы вернулась к православным людям, чтобы уже их не оставлять. А так как это случилось в первое воскресенье Великого поста, было решено в первое воскресенье Великого поста каждый год праздновать этот день. И этот день, который был исторически победой почитания иконы, победой, собственно, над одной лишь ересью - над иконоборчеством, получил в языке православия наименование Торжество православия. Это можно объяснять исторически тем, что иконоборчество было последней по времени из классических, так сказать, ересей, с которыми боролись отцы церкви. Но ведь в этом есть и другой смысл: кто понимает существо иконы и правомочность почитания икон, тот понимает самое существо Православия.

«А в чем тут тайна, тайна Православия? - спросит нас скептик, неверующий. - Разве нет священных изображений у других народов, у других религий?» Как раз Ветхий Завет, уготовивший путь нашему богопознанию, выделялся запретом на изображения божественного начала или сверхземных сил и запретом на поклонение таким изображениям. А все другие народы - язычники, окружавшие мир Ветхого Завета и мир Нового Завета, и далее на востоке буддисты, индуисты, конфуцианцы - все они знают священные изображения и какой-то культ, воздаваемый священным изображениям. Почему же мы веруем (и какой мы можем дать отчет в нашей вере, как к тому нас призывает слово Божие: «Будьте готовы дать отчет в вашей вере», 1 Пет 3:15), что именно мы, поклоняясь, должным образом почитая иконы, сохраняем истинную верность богопознанию Ветхого Завета? И почему мы находимся в мистическом единстве с этим богопознанием и отделены от языческого мира, который наполнен почитаемыми священными изображениями?

[Spoiler (click to open)]

Язычники не имели никакой мыслительной проблемы, касающейся изображения тех богов, духов, необычных, но все-таки внутриприродных, внутрикосмических сил, которые они почитали. Если почитаемые силы, божества, духи не отделены от мира, от нас той гранью, которая, по библейскому учению, разделяет Творца и творение, если эти духи, эти ложные боги язычества сами принадлежат миру творения, то тогда они доступны человеческой фантазии. Человеческая фантазия может своими средствами изображать эти силы в нашем уме или изображать их средствами живописи, скульптуры. Но Библия учит нас, что нет границы более существенной, чем граница между Творцом и тварью, между нетварным и тварным. (И вот здесь я прошу вас на минуту сосредоточить свой ум, потому что нам придется говорить о двух противоположностях, двух различениях, которые люди недостаточно образованные или, напротив, образованные, но имеющие только светское образование, и они в особенности, слишком легко смешивают.) Эта грань -абсолютная для нашей веры, преодолимая только чудом со стороны Самого Бога, грань между Творцом и творением. Это грань абсолютной инаковости. Творец - совсем не таков, как тварь. И другая грань, важная в нашем опыте и важная для философии, но совсем не такая абсолютная, не имеющая для христианства абсолютного мистического значения, - это грань между нематериальным и материальным. Эти два различия имеют нечто общее постольку, поскольку наше богопознание делает свои первые, детские шаги, когда мы понимаем, что Бог духовен, что Он превыше материального. И когда-то еще и до христианства язычники, искренне искавшие Бога, поняли, что высшее божественное начало - нематериально, но они были очень увлечены этим различием между нематериальным - идеей, как говорил Платон, - и материей, которую они презирали. Это язычники презирали материю. Потом, когда среди языческого мира прозвучала христианская проповедь, язычники, образованные язычники, были, между прочим, возмущены тем, что христиане учат о воскресении мертвых - телесном воскресении, воскресении во плоти, хотя просветленной, преображенной, но во плоти. Языческие философы презрительно пожимали плечами: как христиане могут не видеть, что душе гораздо лучше быть совершенно нематериальной и навсегда расстаться со своим телом, со своей плотью? Плоть, тело - это что-то ничтожное и достойное презрения. Христианин же не может так думать, христианин помнит о том, что хотя мир создан Богом в естественной иерархии, где материальное должно быть подчинено нематериальному, поставлено ниже, но оно сотворено Богом, и сотворено Богом для благого удела, для удела одухотворения и освящения. Когда еще не совершилось Боговоплощение, тогда человек мог изображать Бога только по действию своей фантазии, как это делали язычники. Ветхий Завет строгим словом запретил, безоговорочно запретил такое изображение Бога по человеческому вымыслу. Библия, в отличие от всех языческих учений, учила искать Бога истинного, а не выдуманного, Творца, а не стихию творения.

Нужно сказать, что именно потому, что Ветхий Завет так хорошо научил принявших его чувствовать разницу между Творцом и творением, мы смогли принять учение о воплощении. Само чудо воплощения делается понятным, мы понимаем, что это за чудо - чудо, превосходящее все чудеса, преодолевающее не просто частные законы естества, но самое основное разделение бытия, когда Творец пришел воплощенный к Своему творению и когда в Нем оказался видим Невидимый. Вы помните, что Христос сказал: «Кто видел Меня, видел Отца». И апостол Павел говорит о Христе как об истинном образе - по-гречески то же слово, что икона, - об истинной иконе Отца.

Только потому, что не в вымысле, не в игре поэтического воображения, но в реальности Священной истории мы действительно увидели Отца, незримого Отца - «Бога никто никогда не видел» (Ин 1:18) - в явленном нам лике Сына, лике Иисуса Христа, только поэтому возможна икона, которая наравне с другими особенностями христианского богопочитания, которых нет в других религиях, дает понятие о том, что Божий замысел - это замысел об освящении, одухотворении и, страшно сказать, обожении не только нашего духовного и душевного существа, но и вещественного нашего состава и вообще вещества, из которого творится икона (деревянная доска и краски, которые были в древней иконе минеральными, - это тоже имело свое значение). Весь космос как-то освящался через сотворение иконы. И так это происходит каждый раз, когда в мир приходит еще одна икона и открывается еще одно окно из нашего мира видимого в мир невидимый, но становящийся видимым.

Икона, когда она следует канону, православному преданию, далека от натурализма, от чувственности, от принятия суеты мира. Она не допускает в свою тишину суету мира. Но икона не допускает также презрения языческих философов к вещественному за то, что оно вещественно. Мы снова и снова слышим укоризну все тех же языческих философов, повторяемую то иконоборцами в Византии, то протестантами (старыми направлениями протестантизма и новейшими протестантскими сектами), то людьми с неопределенными религиозными интересами, что будто бы в христианстве наносится ущерб его духовности почитанием вещественной иконы. Тот, кто понимает замысел Божий о просветлении вещества, тот понимает, что различие между духовным и недуховным - это различие между тихой существенностью Божьей воли и суетой века сего, поработившегося суете, а не разница между нематериальным и материальным. Бесы нематериальны, а святыня может быть дана нашему поклонению вещественно. Святые дары - вещественны, плоть Христова - вещественна. Тот, кто это понимает, тот видит сосредоточенным в почитании иконы весь состав догматов христианства о трансцендентности Бога, о Его запредельности твари и одновременно о Его снисхождении к нам, о том, что «Слово стало плотью и пребывало с нами» (Ин 1:14).

Икона удивительна тем, что она такая тихая и сдержанная сравнительно со светской живописью. И сравнительно со светской живописью невнимательный глаз может найти ее неподвижной. Но она не похожа и на священные геометрические и тому подобные фигуры восточной мистики. В ней всегда есть человеческая жизнь, но приведенная в тишину Бога. В иконе, как правило, всегда есть легкое, едва уловимое движение очей, перстов. Это не просто присутствие Бога, Бога ученых и философов, - это присутствие живого Бога, Бога, Который раскрыл нам Себя в воплощении, в вочеловечении. С этой точки зрения и высказывались в традиции сильные сомнения относительно правомочности изображения на иконе первой ипостаси - Бога-Отца, потому что Отца мы видим через Сына. Все иное - это фантазия.

Икона - великая радость Православия и большой дар Бога специально русской земле. Все православные страны почитают иконы, но мы не находим в византийских житиях святых иконописцев, по крайней мере известных. Напротив, история русской святости в самом начале имеет фигуру преподобного Алипия Печерского - иконописца. Это один из самых ранних по времени и один из самых почитаемых в первый период русской святости русских религиозных деятелей. А в преподобном Андрее Рублеве мы имеем убедительное, очень редкое соединение высшего явления святости и высшего явления национальной художнической одаренности.

Сегодня вспоминается также восстановление почитания всех тех вещественных святынь, через свою вещественность одаривающих нас духовно, как, скажем, мощи святых и вообще всякого рода реликвии, вещи, освященные тем, что служили святым. Всем этим предметам, дающим нам конкретно и жизненно восчувствовать присутствие святости, воздается сегодня особая честь.

Попросим у Бога, чтобы наше сердце всегда с живостью откликалось на присутствие вещественной святыни и без ошибки видело в ней духовный дар Бога человеку, сотворенному в полноте своего естества и духовным, и телесным. Аминь.

7 марта 1993 г.

«Духовные слова» с.55-61