А расскажу-ка я о своем опыте орхидееводства, коль скоро у меня начали получаться заметные результат

Типа делёж опытом.

1. Modus operandi

Найти подход к орхидеям не так-то просто. Хоть рекламщики и заверяют нас, что комнатные орхидеи специально выведены для комнатных условий, а потому неприхотливы и не требуют особого ухода, это всё лукавство и провокация. Запомните раз и навсегда: неприхотливых орхидей не бывает!

Хотя, конечно, доля истины в заверениях рекламщиков есть: комнатные орхидеи гораздо менее привередливые, чем дикие типы из экваториальных джунглей. Но это не значит, что с ними не будет мороки. Так что заводите орхидею, только если вы действительно неравнодушны к ней, готовы заниматься ею, уделять ей внимание, время и средства.

2. Внимательность и чутье vs подсказки и алгоритмы

С орхидеями нужен личный контакт. Конечно, без подсказок не обойтись: проблемы не могут не возникнуть, и первым делом надо узнать, как их решают в народе. Однако будьте готовы к тому, что ваша чуткость и «зеленая рука» помогут вам больше, чем подсказки советчиков. Я многие вещи делаю по наитию. Просто смотрю на растение и каким-то интуитивным чутьем ощущаю, чего ему не хватает - воды, кормежки, света, воздуха, или на него лезет злобный гриб, или еще чего-нибудь. Бывало, что я делала в точности наоборот, чем велели рекомендации, и выигрывала.

Так что не ждите, что вы найдете общий язык с орхидеями быстро. На первых порах много времени уйдет на то, чтоб просто походить вокруг и понаблюдать за динамикой, лучше становится растению или хуже. У меня они живут уже 3 года, и только сейчас появились настоящие успехи.

3. Пойдет на пользу немного смелости и находчивости

Когда вы видите, что орхидее не очень-то хорошо, не стесняйтесь экспериментировать. Даже если вам кажется, что перемены способны доканать и без того чахлое растение. На самом деле, хуже не будет. У орхидей нет человеческого «стерпится - слюбится», и, если условия ее не устраивают, и если ничего не менять, она так и будет чахнуть. Если же вы что-то измените, то ей станет либо хуже, либо лучше. Если хуже, она сдохнет, а, значит, перестанет мучить вас своим угнетенным видом. А если лучше - мой опыт показал, что, как минимум, фаленопсисы реагируют на положительные изменения быстро и бурно, так что вы сразу увидите, что смогли угодить (впрочем, некоторые события в моей практике указывают, что в негативную сторону они реагируют так же быстро и бурно, а значит, мучиться долго не придется).

4. Сожительство с другими растениями

У орхидей свой особый режим, и похоже, он негоден ни для кого, кроме них. Помножить это на капризный нрав и требовательность к вниманию - и получается неуживчивость с кем-либо, кроме собратьев-орхидей. Держать в голове сразу несколько режимов трудно, и коль скоро начинаешь концентрироваться на обслуживании орхидей, начинаешь обделять вниманием остальных. Хуже всего приходится другим капризулям. Так, с тех пор, как у меня завелись орхидеи, у меня передохли все фиалки и эсхинантусы. Формально мы списали их гибель на грибную эпифитотию (как эпидемия, только у растений), поразившую нашу квартиру, но мое «зеленое» нутро подсказывает, что погибшие растения предварительно оказались ослаблены из-за нарушения режима поливки, так как я повадилась поливать весь сад в орхидейном режиме, и растения были то перелиты, то пересушены.

5. Видовое разнообразие

У меня есть фаленопсисы, венерин башмачок, камбрия и цимбидиум. На данный момент я нашла общий язык только с фаленопсисами. С остальными орхидеями отношения не столь радужны.

Башмачок, камбрия и цимбидий до сих пор живы и даже дают новый рост, и это можно считать некоторым успехом. Однако они не цветут; а цимбидий местами даже чахнет. Башмак за 2,5 года цвел один раз, остальное время только зеленел, а в начале этого лета я пересадила его в неудачную тару, чем спровоцировала некоторые проблемы, так что теперь перспективы туманны. Камбрия, появившаяся год назад, с энтузиазмом понаотращивала новых почек, как вдруг у меня попросили от нее отводок, и я ее располовинила, так что цветение в ближайшем будущем, по всей видимости, тоже отменилось.

Был еще мини-фаленопчик, но он сдох, и, на данный момент, это единственная орхидея, которая у меня сдохла. Выглядело это так: он жил-жил, цвел-цвел, и ничто не предвещало, как вдруг - оп! - с него отвалились листья, и оказалось, что сердцевинка сгнила. Я даже не успела ни заметить, ни понять, когда и как это произошло. Правда, тогда я была еще неопытная и не знала, на что смотреть. Отсюда вывод: pocket-size растения следует считать усложнением задачи, даже более серьезным, чем принадлежность к особому виду. Беритесь за него, только когда освоитесь с «базовой моделью».

Поскольку заметного успеха я добилась только с фаленопсисами, то всё нижеследующее по умолчанию относится к ним. Если есть что сказать других орхидеях, я это оговариваю отдельно.

6.

Итак, орхидея попала к вам в дом. Что делать? Для начала создайте ей хотя бы элементарную подсветку и влажность. А дальше, если вы хотите облако цветов, готовьтесь к тому, что вам понадобится ВСЁ особенное. Особый грунт, особые горшки, особые лампы, особые удобрения, особое солнце и т.д.т.п.

7. Грунт

Единственное, с чем я почти не заморачиваюсь. Покупаю готовую толченую кору, в нее и сажаю. С некоторых пор стала добавлять к ней немного готовой орхидейной почвы, и это, кажется, пошло на пользу. Но специально корячиться - самостоятельно готовить кору, готовить и добавлять сфагнум, выверять пропорции и всё такое, что советует интернет, - не моё.

То есть «почти не заморачиваюсь» значит, что я затрачиваю минимум усилий и покупаю готовые грунты класса «Специально для орхидей». А ведь кто-то парится еще и самостоятельно грунт готовить, в лес за корой и мхом ходит…

8. Горшки

8.1. Для фаленопсисов я использую кашпо для орхидей типа «корона», и они мне реально нравятся.

Сначала ажурность кашпо пугает: кажется, что грунт, а вместе с ним и орхидея будут в нем стремительно пересыхать. Так и есть. Грунт сохнет быстрее и сразу по всей высоте, по сравнению со сплошным пластиковым горшком. Однако это ближе к естественному образу жизни орхидеи, чем застойная влажность сплошных горшков.

Фаленопсисы - эпифиты. Это значит, они живут верхом на других растениях - на деревьях. А это значит, что они все целиком, вместе с корнями, всегда находятся на открытом воздухе. Мы закапываем орхидеи в грунт на самом деле не потому, что им это реально надо, а потому, что, во-первых, мы привыкли видеть растение в горшке, с погруженными в почву корнями, и, за неимением эпифитов в знакомой нам флоре, приучены считать, что извлеченное из почвы растение сразу засыхает; а во-вторых, потому что воздух в наших квартирах, мягко говоря, суше воздуха в дождевых лесах, и мы стремимся защитить орхидею от сухости, окружая ее корни со всех сторон влажной корой.

Орхидее действительно нужна влажность воздуха; но нужна и хорошая вентиляция корней. Просто отличная вентиляция! Так вот, «корона» пропускает очень много воздуха, но при этом в её глубине остается влажное «ядро», и растению этого достаточно. Главное - не давать ему просохнуть насквозь.

Более того. За неимением гигрометра прямых доказательств у меня нет, но мне кажется, что большая масса влажной коры, вентилируемая со всех сторон, создает микроклимат не только в корнях, но вообще вокруг всей орхидеи. Все посаженные в «короны» растения у меня в изобилии отрастили воздушные корни.

Сначала меня такие корни пугали, и я стремилась их закапывать. Страх этот обязан своим происхождением магазинным горшкам-«стаканам», в которых все вылезающие наружу корни неминуемо усыхали. Потом оказалось, что в «короне» воздушные корни не только не усыхают, но даже чувствуют себя лучше, чем уходящие в грунт. Обнаружила я это случайно: просто устала воевать с корнями и решила дать им расти туда, куда им вздумается, а дальше будь, что будет. Разрослись веером.

8.2. «Корона» vs горшок-«стакан»

Интернет рекомендует по возможности избегать пересадок и как можно дольше сохранять орхидею в магазинном горшке-«стакане». Также он рекомендует создавать ей влажный микроклимат путем подстановки под нее поддона с влажным керамзитом.

Я пробовала такой метод. Ничего хорошего не получилось. Корням растения в узком горшке тесно; они сворачиваются в противоестественный клубок, вид которого меня лично напрягает. У корней есть всего два выхода - вниз сквозь дыры в дне или вверх через край горшка. И те, и другие вылезшие корни погибают. Уходящие вниз, под горшок - из-за того, что оказываются в условиях застойной сырости, особенно если под горшком влажный керамзит. А уходящие вверх… я окончательно не разобралась, однако у меня есть две гипотезы: во-первых, корни оказываются слишком сильно изломаны, несколько раз диаметрально меняя вектор роста: сначала вниз, потом спиралями, потом вверх - возможно, это сказывается на способности сокодвижения. Вторая гипотеза - в том, что корень попадает в слишком сухой климат. Поддон с влажным керамзитом отсюда далеко, а узкий, тесный горшок, в котором грунта меньше, чем корней, испаряет слишком мало, поэтому если даже внутри него влага имеется, то снаружи - вообще нет. Таким образом, внутренность горшка - это единственное пространство, в котором есть условия для развития корней; и оно миллимизерное.

«Корона» с успехом решает все эти проблемы. Она дает растению простор, а большой объем влажной коры играет роль поддона с керамзитом; при этом источник влаги оказывается гораздо ближе к воздушным корням, и испаряет большой поверхностью во все стороны.

Поэтому я, в нарушение всех правил, не затягиваю с пересадкой новоприбывающих фаленопсисов, в том числе и цветущих. Лучше подвергнуть их некоторому стрессу, зато сразу предоставить удобную жилплощадь.

После посадки в «корону» часть корней у орхидейки отсохнет. Не стоит этого бояться, если орхидея не совсем наканунносмертная. Дайте ей время, подсветите ее поярче, и она отрастит всё, что ей надо. Только не пытайтесь новые корни загонять в горшок. Вообще не пытайтесь управлять направлением роста корней. Орхидее виднее. Если ей надо закрепиться, она отпустит вниз корни, которые прорастут в грунт. Но большинство корней будет расти вширь и вверх, становясь воздушными.

Таким образом, орхидея будет существовать в основном над «короной», цепляясь за нее лишь небольшим количеством корней в нижней своей части. И это соответствует ее естественному образу жизни на дереве.

8.3. Пересадка

Интернет рекомендует избегать пересадок по единственной причине: чтоб не травмировать корни. Это значит, что, если вы хорошо владеете руками и внимательны к мелочам во время работы (иными словами, если вы - счастливый обладатель «золотых рук»), не бойтесь пересаживать орхидеи. Тем более не бойтесь, если вы уже создали для них сколько-нибудь угодные условия жизни. Я пересаживала цветущие растения без всяких последствий.

Постарайтесь извлечь растение из горшка так, чтоб у него отваливалось по минимуму. Держите растение за надземную часть вблизи основания. Неторопливо, осторожно расшевелите грунтово-корневой ком в горшке (скорее всего, это не потребует больших усилий), и стащите горшок с кома. Корнями, торчащими через дырья в дне, скорее всего, придется пожертвовать. Впрочем, они вполне могут оказаться уже дохлыми. А может, вам удастся аккуратно пропихнуть их через отверстия, не повредив.

Изучите обнажившийся грунт и корни. То, что само обсыпалось с кома при извлечении - выкиньте, назад не возвращайте. То, что осталось, осмотрите и обнюхайте. Если ничего не насторожило, прямо так, целиком, переваливайте в новую тару. Если попахивает плесенью, а тем паче если вы ее заметили, то стряхните весь старый грунт.

Обстригите мертвые корни (они пожухлые и пустотелые).

Теперь поместите растение в новую тару и - самое деликатное - набейте новым грунтом. Не усердствуйте. Набивайте мало и рыхло. Если не удается забить полости под корнями без риска травмы - пусть будут, оставьте их. Коням будет больше воздуха и меньше травм. Набивать надо ровно до той степени, чтоб растение держалось, а дальше не уплотнять. Если оно упорно не хочет держаться (у меня один фаленопсис в этом смысле капризный - нарастил такую огромную надземную зеленую массу, что ее не могут удержать никакие корни), то лучше смастерите какую-нибудь опорную конструкцию, которая бы поддерживала растение за ствол - чтоб снять нагрузку с корней.

Повторюсь, что фаленопсисы - эпифиты, и не приспособлены к тому, чтоб корни плотно облепляла почва. Я свои фаленопсисы сажала в чистую сосновую кору, а потом слегка присыпала сверху орхидейным торфяным грунтом, и они счастливы.

8.4. Что касается остальных орхидей

Венерин башмачок - полная противоположность фаленопсиса: это наземное растение, и оно требует, чтоб корни обязательно были закопаны - на воздухе корневые зачатки перестают развиваться. Мой башмак отрастил две хорошие надземные почки; но обе почки долго и упорно не хотели укореняться, несмотря на то, что обе во множестве заложили зачатки корней, и вообще все растение прекратило развиваться. Я точно время не засекала, но, по ощущениям, прошло, ни много ни мало, год или полтора! Потом мне надоел «спящий» вид моего башмака, и я решила над ним поэкспериментировать.

Перво-наперво, весной я его пересадила… в стеклянную вазу для фруктов - низкую, широкую и бессточную. Минус такой тары в том, что излишкам воды из нее некуда деваться, а значит, резко возрастает вероятность перелить растение. Плюс такой тары в том, что корневая система башмаков - стелящаяся по поверхности, и широкая тара позволяет им вольно распустить корни вширь.

Башмак пошел в рост. Но во второй половине лета я таки его залила. Появились признаки угнетения: на старых розетках начали желтеть листья. А на одной из новых надземных розеток появились влажные коричневые пятна на листьях, свидетельствующие о грибной инфекции. Тем не менее, растение выпустило новую почку, на сей раз из подземных частей.

Тогда я решила снова рискнуть: отрезала обе надземные розетки, у которых не было корней, и отсадила в отдельный горшок - обычный пластиковый «стакан», в котором орхидеи продаются. На данный момент они укоренились, а пятна на листьях перестали появляться. Материнское растение в стеклянной вазе тоже живо, и молодой «подземный» побег потихоньку развивается, хоть и медленно.

Камбрия долгое время жила в магазинном горшке, но его вид мне окончательно разонравился: на его поверхности снаружи появились темные плесневые пятна. Да и растение разрослось, так что горшок стал ему явно маловат. Тогда я его извлекла, и некоторое время оно жило в пластиковом ведерке без грунта (не считая того, что оставалось внутри корневого кома). Нормально жило, ничего не отмерло; и, в этом смысле, похоже, по физиологии камбрия больше соответствует фаленопсису.

Буквально неделю-другую назад я отрезала от нее часть размером в три розетки, и обе части посадила в «короны». Говорить о каких-либо эффектах пока еще рано.

Цимбидий тоже долго жил в магазинном горшке. Вид у него угнетенный, и я боялась его пересаживать, так как интернет говорит, что цимбидии плохо переносят пересадки. В конце концов, я это сделала - просто за компанию, потому что всех остальных уже пересадила. В качестве новой тары я выбрала высокую и узкую прозрачную пластиковую вазу, в дне которой набила дырьев.

Извлеченная из старого горшка, корневая система цимбидия представляла собой плотное месиво старых, погибших корней, пронизанное некоторым количеством молодых и здоровых. Пришлось повозиться, распутывая это дело, отделяя старьё и отстригая его так, чтоб не повредить молодые корни, и все равно парочка корней сломалась.

По форме корни цимбидия напоминают корни фаленопсиса - толстые, мясистые стержни, которые, погибая, становятся мягкими и пустотелыми. Поэтому я посадила цимбидий на манер фаленопсисов - рыхло, без фанатизма набила смесью коры и почвы, оставив среди корней крупные пустоты.

Цимбидию, похоже, это понравилось. За лето он отрастил много новых корней, которые хорошо просматриваются сквозь прозрачные стенки сосуда. Но надземная часть по-прежнему развивается не слишком-то хорошо.

9. Климат-контроль и увлажнение воздуха

Поддоны поддонами, но создать микроклимат они могут только в непосредственной близи. А комната большая, и радиаторы под окнами большие. В те далекие времена, когда сада на моем окне не было, зато у меня был гигрометр, он показывал, что зимой при включенном отоплении и морозе на улице влажность воздуха в помещениях падала до 25-30%. При том, что для нормального самочувствия человека необходимо 40-70% (а для растений все 70-80%). Это была действительно жесть; по утрам, просыпаясь, я обнаруживала в своих дыхательных путях Сахару, со всеми вытекающими для здоровья. Поэтому увлажнитель воздуха я приобрела еще до того, как появился сад.

Потом мы начали разводить комнатные растения, и с их появлением влажность без всякого увлажнителя подскочила до 40%. Чем больше было растений, тем лучше становился воздух. Но орхидеи более чувствительны к влажности и менее способны ее регулировать - потому что у них нет «подземного убежища», коим для обычных растений служит почвенный ком.

А мы помним простой закон физики: чем больше перепад, тем быстрее происходит истечение из зоны высокой концентрации в зону низкой концентрации. Поэтому зимой при включенном отоплении любые поддоны с керамзитом или корой перестают справляться с созданием микроклимата - слишком быстро влажный воздух оттекает от них в комнату. Даже 40% для орхидей было недостаточно, и я снова установила при них увлажнитель воздуха. Так и живем.

Другой важный климатический фактор - температура воздуха. Интернет пишет, что орхидеям комфортно при температуре не выше 18-20*С. Мне это странно, потому что орхидеи - тропические жители, и, по идее, должны нормально относиться к жаре. Но интернет пишет, что жару они нормально воспринимают, только если влажность воздуха высокая.

Насколько я понимаю, суть в том, что чем выше температура и чем ниже влажность, тем быстрее из листьев испаряется вода. Как известно, растения осуществляют газообмен через устьица - микроскопические поры в поверхности листа, через которые также осуществляется и испарение воды. Устьица регулируемые - могут открываться и закрываться в зависимости от внутренних потребностей и внешних условий. Если растение чувствует, что слишком быстро теряет воду, оно закрывает устьица, но вместе с тем лишает себя и возможности дышать, а значит, недополучает углекислоты для фотосинтеза (то есть из двух зол выбирает меньшее). Если оно вынуждено сидеть с закрытыми устьицами постоянно, значит, оно будет недоедать, сколько его ни освещай.

Во избежание этого я стремлюсь не только по возможности увлажнять воздух, но и охлаждать. Проще говоря - постоянно держу приоткрытой форточку. Правда, здесь требуется очень тонкая настройка в зависимости от уличной температуры. Ведь если открыть слишком широко, а на улице будет слишком холодно, то растениям надует. А если открыть недостаточно, то охлаждающий эффект пропадет.

Конечно, с бОльшим удовольствием я бы настраивала температуру самих отопительных батарей; однако, к сожалению, наши старые радиаторы не регулируемые.

10. Полив

Представьте, как получает воду растение, живущее на дереве. Сидит она в китайском муссонном лесу, прикрепившись к ветвям какого-нибудь раскидистого монстра. Полгода у ней сезон засухи, и поливает ее роса да редкий дождичек. Вода лишь смачивает корни, пробегает по ним, не задерживаясь. А потом - сезон дождей, ливни, как из ведра, и орхидею заливает с ног до головы.

В точности такой режим не воспроизвести, однако контрасты между подсушкой и мочиловом воссоздать можно. Я сочетаю обычный полив из лейки и капитальный полив погружением в воду. При капитальном поливе я беру таз, наполненный водой настолько, чтоб покрыть «корону» целиком, и по очереди ставлю туда растения на полчаса-час - чтоб весь грунт насквозь промок. Происходит эта процедура нерегулярно - когда я почую, что сад стал слишком сухой. В остальное время я поливаю орхидеи из лейки под корень. Полив из лейки сплошной пропитки не дает - это лишь поверхностное увлажнение кома. Но пока внутри сохраняется влажность, поверхностные слои увлажняются быстро. Чем суше становится ком внутри, тем хуже он намокает при леечном поливе. Вода просто сбегает вниз, а бока кома остаются совсем сухие. Когда это начинает меня раздражать, я устраиваю капитальный полив.

Я пробовала поливать только методом погружения в емкость с водой (даже завела для этого специальное ведерко из-под шашлыка, в которое «корона» помещается целиком) и старалась проводить эту процедуру раз в неделю. Но это оказалось чрезмерно. А кроме того, еще и муторно, ведь каждый раз приходилось полностью разбирать весь сад.

Пробовала я и только леечный полив - и он оказался недостаточен, воздушные корни начинали сморщиваться.

11. Удобрения

У меня было удобрение для орхидей «Агрикола». Я его подмешивала в воду для полива. Видимо, избыточно, потому что на поверхности грунта (тогда это была чистая кора) и стелящихся сверху корней появился соляной налет. Именно после этого я подсыпала на поверхность немного почвы, а расход и частоту удобрений сократила. Налет пропал. Но, надо сказать, на качестве растений эти подвижки не сказались никак. По крайней мере, я не заметила существенных перемен. Гораздо интенсивнее сказываются изменения в освещении, поэтому влияние удобрений сложно вычислить.

Месяца 3-4 назад удобрение закончилось, и с тех пор я цветы не удобряла никак. Зато пару месяцев назад установила фитолампу, и они бурно зацвели. На данный момент я приобрела новое удобрение - «Буйские удобрения «Цветочный рай» для орхидей» в брызгалке, и стала потихоньку-понемногу побрызгивать во время полива. Просто подумала, что раз уж они распустили такое количество цветов и продолжают наращивать бутоны, им нужно питание. Но случилось это меньше недели назад, и появление подкормки пока что никак не сказалось.

12. Свет

У меня северное окно второго этажа, под пологом деревьев. Солнце заглядывает только в вечернее время в летний сезон, но бОльшую часть света поглощает листва деревьев. А зимой света нет вообще. Поэтому без ламп не обойтись.

Я перепробовала множество способов подсветки. До того, как в саду завелись орхидеи, я привинчивала к оконной раме энергосберегающую лампу на 28 Вт, на высоте ~50 см над подоконником. Однако по мере роста сада её перестало хватать, и я добавила дополнительные лампы накаливания и энергосберегайки в прищепках, которые прилаживала над самыми нуждающимися растениями. NOTE: интенсивность освещения падает пропорционально квадрату расстояния (и пусть подавятся скептики, считающие, что знание элементарной физики не пригодится им в жизни). Иными словами, если расстояние до лампы увеличится в 2 раза, интенсивность света упадет в 4 раза. Поэтому лампы следует размещать настолько близко к листьям, насколько возможно, чтоб не обжечь листья тепловым излучением (просто поднесите руку к листу и попробуйте, сильно ли греет).

И все же орхидеям и этого оказалось мало: они цвели, но вяло - по 3-4 цветка за раз. Один фаленопсис вообще не цвел, только наращивал зеленую массу (хотя масса эта получалась мясистая и сочная). Поэтому в прошлом году я испробовала светодиодную фитолампу Uniel из Леруа Марлена.

Лампа Uniel оказалась слабая, хотя не сказать, что бесполезная. Ее хватило только на одно растение, прямо над которым она висела. Растением этим была камбрия, и за зиму она отрастила навстречу лампе огромную, могучую почку с длинными, крепкими листьями. Может, она бы и зацвела, но по весне я лампу убрала (не помню почему), а затем начались приключения с пересадкой и делением камбрии, так что цветение так и не состоялось.

А потом, на свой день рождения, 2 месяца назад, я, наконец, выклянчила настоящие профессиональные фитолампы. Эффект последовал незамедлительно. Фаленопсисы распустили все имеющиеся у них бутоны. «Спящий» фаленопсис впервые за 3 года выпустил цветонос. Маджентовый фаленопсис принялся, вдобавок к имеющимся, отращивать новые бутоны, хотя мне уже страшно смотреть, как гнутся его цветоносы под тяжестью цветов.

Словом, «великолепный пламень, пронизывающий члены» ц - это как раз то, чего больше всего не хватало моим орхидеям.

А теперь - небольшой ликбез по фотосинтезу и требованиям к спектру ламп.

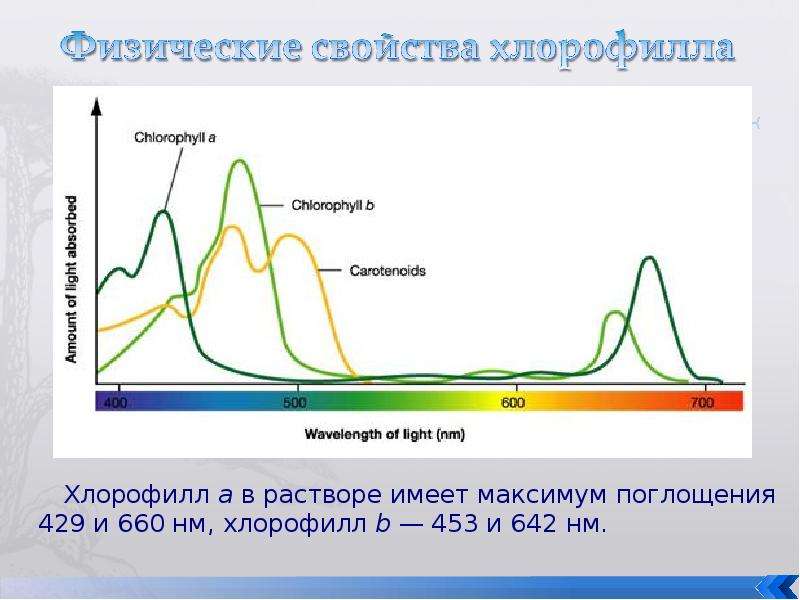

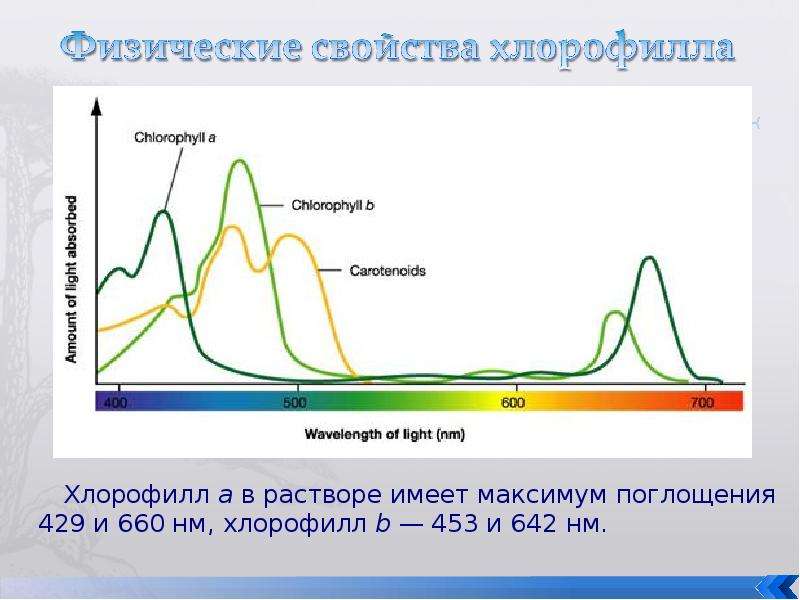

Растения усваивают свет пигментом по имени хлорофилл (все об этом знают со школьной скамьи). Хлорофилл поглощает не полный спектр излучения, а лишь две узко определенные длины волны в красной и синей областях, остальное отражает (отсюда зеленая окраска листвы: зеленая часть спектра отражается нацело). Пики поглощения хлорофилла приходятся на длины волны 665 нм (красный) и 440 нм (синий).

В принципе, на растение вовсе не обязательно светить широким спектром «дневного света», достаточно дать эти две длины волны, потому что только они и нужны. Для человеческого глаза это довольно жуткое, противоестественное «фиолетовое» (смесь красного с синим) свечение, в котором листья растений выглядят черными - ведь весь свет поглощается. Но с точки зрения физики-химии, это система с максимальным КПД, и при одинаковом энергопотреблении правильная фитолампа (светящая на правильных длинах волн) накормит растения гораздо лучше лампы дневного света, поскольку ничего не будет высвечивать в холостую - только в «съедобных» длинах волн.

НО - достаточен шаг на 10 нм вправо-влево, и интенсивность поглощения хлорофиллом резко падает. Конечно, у растений есть вспомогательные пигменты для расширения спектра своего поглощения (хлорофилл b, каротинойды)

*здесь данные по поглощению основного хлорофилла в синей части спектра смещены еще больше в коротковолновую область - 430 нм вместо 440.

НО - эти пигменты, уловив лучистую энергию, передают ее на все то же хлорофилл, который затем отправляет ее в работу по своим «привычным» каналам, как если бы он ловил ее сам; а поскольку при любом акте передачи энергии ее часть теряется (нет процессов со 100% КПД. Физика такая физика), то эффективность такой трехзвенной системы («свет - уловитель - хлорофилл») ниже, чем если ловить хлорофиллом напрямую без посредников. Кроме того, вспомогательных пигментов не так много («Содержание хлорофилла b у высших растений и большинства зеленых водорослей составляет около 1/3 содержания хлорофилла a» ц википедия).

Иными словами, если засветить в спектре вспомогательных пигментов, растение питаться сможет, но не так хорошо.

Теперь посмотрим спектр ламп. С учетом знания всей этой физхимии моя первая мысль была развесить над растениями красные и синие светодиодные ленты. Однако что-то подсказало мне для начала уточнить матчасть, и оказалось, что обычный красный светодиод излучает на длине волны 640 нм. А надо 665.

Ширина спектра очень узкая: интенсивность излучения на длинах волн, бОльших и меньших относительно пиковой, стремительно падает. В спектре красного светодиода есть некоторая часть необходимой 660-нанометрой длины волны, но не слишком большая; а у растений есть уловители на его пиковую 640-нанометровую длину волны, но не самые эффективные.

С синим светодиодом дела обстоят получше: точных данных я не нашла, а неточные данные гласят, что его пиковая светимость находится в области 440-460 нм, то есть примерно там, где надо. Но если пик светимости все же ближе к 460, а пик поглощения хлорофилла-а ближе к 440 и даже еще короче, то они могут расходиться на критические 10-20 нм.

А вот у настоящих фитоламп светодиоды модифицировны: спектр расширяется (насколько я понимаю, с помощью люминофоров, но это нам не суть важно) так, что охватывает заветную 665-нанометровую длину волны.

И это РАБОТАЕТ.

Но зато найти настоящую фитолампу в продаже не так просто. Лампа Uniel, насколько я поняла, состоит из обычных красных и синих светодиодов, и то же, скорее всего, касается всего, что продается в обычных магазинах. Мне фитолампы подогнали чуть ли не заводские, по спецзаказу через интернет, не из Питера.

1. Modus operandi

Найти подход к орхидеям не так-то просто. Хоть рекламщики и заверяют нас, что комнатные орхидеи специально выведены для комнатных условий, а потому неприхотливы и не требуют особого ухода, это всё лукавство и провокация. Запомните раз и навсегда: неприхотливых орхидей не бывает!

Хотя, конечно, доля истины в заверениях рекламщиков есть: комнатные орхидеи гораздо менее привередливые, чем дикие типы из экваториальных джунглей. Но это не значит, что с ними не будет мороки. Так что заводите орхидею, только если вы действительно неравнодушны к ней, готовы заниматься ею, уделять ей внимание, время и средства.

2. Внимательность и чутье vs подсказки и алгоритмы

С орхидеями нужен личный контакт. Конечно, без подсказок не обойтись: проблемы не могут не возникнуть, и первым делом надо узнать, как их решают в народе. Однако будьте готовы к тому, что ваша чуткость и «зеленая рука» помогут вам больше, чем подсказки советчиков. Я многие вещи делаю по наитию. Просто смотрю на растение и каким-то интуитивным чутьем ощущаю, чего ему не хватает - воды, кормежки, света, воздуха, или на него лезет злобный гриб, или еще чего-нибудь. Бывало, что я делала в точности наоборот, чем велели рекомендации, и выигрывала.

Так что не ждите, что вы найдете общий язык с орхидеями быстро. На первых порах много времени уйдет на то, чтоб просто походить вокруг и понаблюдать за динамикой, лучше становится растению или хуже. У меня они живут уже 3 года, и только сейчас появились настоящие успехи.

3. Пойдет на пользу немного смелости и находчивости

Когда вы видите, что орхидее не очень-то хорошо, не стесняйтесь экспериментировать. Даже если вам кажется, что перемены способны доканать и без того чахлое растение. На самом деле, хуже не будет. У орхидей нет человеческого «стерпится - слюбится», и, если условия ее не устраивают, и если ничего не менять, она так и будет чахнуть. Если же вы что-то измените, то ей станет либо хуже, либо лучше. Если хуже, она сдохнет, а, значит, перестанет мучить вас своим угнетенным видом. А если лучше - мой опыт показал, что, как минимум, фаленопсисы реагируют на положительные изменения быстро и бурно, так что вы сразу увидите, что смогли угодить (впрочем, некоторые события в моей практике указывают, что в негативную сторону они реагируют так же быстро и бурно, а значит, мучиться долго не придется).

4. Сожительство с другими растениями

У орхидей свой особый режим, и похоже, он негоден ни для кого, кроме них. Помножить это на капризный нрав и требовательность к вниманию - и получается неуживчивость с кем-либо, кроме собратьев-орхидей. Держать в голове сразу несколько режимов трудно, и коль скоро начинаешь концентрироваться на обслуживании орхидей, начинаешь обделять вниманием остальных. Хуже всего приходится другим капризулям. Так, с тех пор, как у меня завелись орхидеи, у меня передохли все фиалки и эсхинантусы. Формально мы списали их гибель на грибную эпифитотию (как эпидемия, только у растений), поразившую нашу квартиру, но мое «зеленое» нутро подсказывает, что погибшие растения предварительно оказались ослаблены из-за нарушения режима поливки, так как я повадилась поливать весь сад в орхидейном режиме, и растения были то перелиты, то пересушены.

5. Видовое разнообразие

У меня есть фаленопсисы, венерин башмачок, камбрия и цимбидиум. На данный момент я нашла общий язык только с фаленопсисами. С остальными орхидеями отношения не столь радужны.

Башмачок, камбрия и цимбидий до сих пор живы и даже дают новый рост, и это можно считать некоторым успехом. Однако они не цветут; а цимбидий местами даже чахнет. Башмак за 2,5 года цвел один раз, остальное время только зеленел, а в начале этого лета я пересадила его в неудачную тару, чем спровоцировала некоторые проблемы, так что теперь перспективы туманны. Камбрия, появившаяся год назад, с энтузиазмом понаотращивала новых почек, как вдруг у меня попросили от нее отводок, и я ее располовинила, так что цветение в ближайшем будущем, по всей видимости, тоже отменилось.

Был еще мини-фаленопчик, но он сдох, и, на данный момент, это единственная орхидея, которая у меня сдохла. Выглядело это так: он жил-жил, цвел-цвел, и ничто не предвещало, как вдруг - оп! - с него отвалились листья, и оказалось, что сердцевинка сгнила. Я даже не успела ни заметить, ни понять, когда и как это произошло. Правда, тогда я была еще неопытная и не знала, на что смотреть. Отсюда вывод: pocket-size растения следует считать усложнением задачи, даже более серьезным, чем принадлежность к особому виду. Беритесь за него, только когда освоитесь с «базовой моделью».

Поскольку заметного успеха я добилась только с фаленопсисами, то всё нижеследующее по умолчанию относится к ним. Если есть что сказать других орхидеях, я это оговариваю отдельно.

6.

Итак, орхидея попала к вам в дом. Что делать? Для начала создайте ей хотя бы элементарную подсветку и влажность. А дальше, если вы хотите облако цветов, готовьтесь к тому, что вам понадобится ВСЁ особенное. Особый грунт, особые горшки, особые лампы, особые удобрения, особое солнце и т.д.т.п.

7. Грунт

Единственное, с чем я почти не заморачиваюсь. Покупаю готовую толченую кору, в нее и сажаю. С некоторых пор стала добавлять к ней немного готовой орхидейной почвы, и это, кажется, пошло на пользу. Но специально корячиться - самостоятельно готовить кору, готовить и добавлять сфагнум, выверять пропорции и всё такое, что советует интернет, - не моё.

То есть «почти не заморачиваюсь» значит, что я затрачиваю минимум усилий и покупаю готовые грунты класса «Специально для орхидей». А ведь кто-то парится еще и самостоятельно грунт готовить, в лес за корой и мхом ходит…

8. Горшки

8.1. Для фаленопсисов я использую кашпо для орхидей типа «корона», и они мне реально нравятся.

Сначала ажурность кашпо пугает: кажется, что грунт, а вместе с ним и орхидея будут в нем стремительно пересыхать. Так и есть. Грунт сохнет быстрее и сразу по всей высоте, по сравнению со сплошным пластиковым горшком. Однако это ближе к естественному образу жизни орхидеи, чем застойная влажность сплошных горшков.

Фаленопсисы - эпифиты. Это значит, они живут верхом на других растениях - на деревьях. А это значит, что они все целиком, вместе с корнями, всегда находятся на открытом воздухе. Мы закапываем орхидеи в грунт на самом деле не потому, что им это реально надо, а потому, что, во-первых, мы привыкли видеть растение в горшке, с погруженными в почву корнями, и, за неимением эпифитов в знакомой нам флоре, приучены считать, что извлеченное из почвы растение сразу засыхает; а во-вторых, потому что воздух в наших квартирах, мягко говоря, суше воздуха в дождевых лесах, и мы стремимся защитить орхидею от сухости, окружая ее корни со всех сторон влажной корой.

Орхидее действительно нужна влажность воздуха; но нужна и хорошая вентиляция корней. Просто отличная вентиляция! Так вот, «корона» пропускает очень много воздуха, но при этом в её глубине остается влажное «ядро», и растению этого достаточно. Главное - не давать ему просохнуть насквозь.

Более того. За неимением гигрометра прямых доказательств у меня нет, но мне кажется, что большая масса влажной коры, вентилируемая со всех сторон, создает микроклимат не только в корнях, но вообще вокруг всей орхидеи. Все посаженные в «короны» растения у меня в изобилии отрастили воздушные корни.

Сначала меня такие корни пугали, и я стремилась их закапывать. Страх этот обязан своим происхождением магазинным горшкам-«стаканам», в которых все вылезающие наружу корни неминуемо усыхали. Потом оказалось, что в «короне» воздушные корни не только не усыхают, но даже чувствуют себя лучше, чем уходящие в грунт. Обнаружила я это случайно: просто устала воевать с корнями и решила дать им расти туда, куда им вздумается, а дальше будь, что будет. Разрослись веером.

8.2. «Корона» vs горшок-«стакан»

Интернет рекомендует по возможности избегать пересадок и как можно дольше сохранять орхидею в магазинном горшке-«стакане». Также он рекомендует создавать ей влажный микроклимат путем подстановки под нее поддона с влажным керамзитом.

Я пробовала такой метод. Ничего хорошего не получилось. Корням растения в узком горшке тесно; они сворачиваются в противоестественный клубок, вид которого меня лично напрягает. У корней есть всего два выхода - вниз сквозь дыры в дне или вверх через край горшка. И те, и другие вылезшие корни погибают. Уходящие вниз, под горшок - из-за того, что оказываются в условиях застойной сырости, особенно если под горшком влажный керамзит. А уходящие вверх… я окончательно не разобралась, однако у меня есть две гипотезы: во-первых, корни оказываются слишком сильно изломаны, несколько раз диаметрально меняя вектор роста: сначала вниз, потом спиралями, потом вверх - возможно, это сказывается на способности сокодвижения. Вторая гипотеза - в том, что корень попадает в слишком сухой климат. Поддон с влажным керамзитом отсюда далеко, а узкий, тесный горшок, в котором грунта меньше, чем корней, испаряет слишком мало, поэтому если даже внутри него влага имеется, то снаружи - вообще нет. Таким образом, внутренность горшка - это единственное пространство, в котором есть условия для развития корней; и оно миллимизерное.

«Корона» с успехом решает все эти проблемы. Она дает растению простор, а большой объем влажной коры играет роль поддона с керамзитом; при этом источник влаги оказывается гораздо ближе к воздушным корням, и испаряет большой поверхностью во все стороны.

Поэтому я, в нарушение всех правил, не затягиваю с пересадкой новоприбывающих фаленопсисов, в том числе и цветущих. Лучше подвергнуть их некоторому стрессу, зато сразу предоставить удобную жилплощадь.

После посадки в «корону» часть корней у орхидейки отсохнет. Не стоит этого бояться, если орхидея не совсем наканунносмертная. Дайте ей время, подсветите ее поярче, и она отрастит всё, что ей надо. Только не пытайтесь новые корни загонять в горшок. Вообще не пытайтесь управлять направлением роста корней. Орхидее виднее. Если ей надо закрепиться, она отпустит вниз корни, которые прорастут в грунт. Но большинство корней будет расти вширь и вверх, становясь воздушными.

Таким образом, орхидея будет существовать в основном над «короной», цепляясь за нее лишь небольшим количеством корней в нижней своей части. И это соответствует ее естественному образу жизни на дереве.

8.3. Пересадка

Интернет рекомендует избегать пересадок по единственной причине: чтоб не травмировать корни. Это значит, что, если вы хорошо владеете руками и внимательны к мелочам во время работы (иными словами, если вы - счастливый обладатель «золотых рук»), не бойтесь пересаживать орхидеи. Тем более не бойтесь, если вы уже создали для них сколько-нибудь угодные условия жизни. Я пересаживала цветущие растения без всяких последствий.

Постарайтесь извлечь растение из горшка так, чтоб у него отваливалось по минимуму. Держите растение за надземную часть вблизи основания. Неторопливо, осторожно расшевелите грунтово-корневой ком в горшке (скорее всего, это не потребует больших усилий), и стащите горшок с кома. Корнями, торчащими через дырья в дне, скорее всего, придется пожертвовать. Впрочем, они вполне могут оказаться уже дохлыми. А может, вам удастся аккуратно пропихнуть их через отверстия, не повредив.

Изучите обнажившийся грунт и корни. То, что само обсыпалось с кома при извлечении - выкиньте, назад не возвращайте. То, что осталось, осмотрите и обнюхайте. Если ничего не насторожило, прямо так, целиком, переваливайте в новую тару. Если попахивает плесенью, а тем паче если вы ее заметили, то стряхните весь старый грунт.

Обстригите мертвые корни (они пожухлые и пустотелые).

Теперь поместите растение в новую тару и - самое деликатное - набейте новым грунтом. Не усердствуйте. Набивайте мало и рыхло. Если не удается забить полости под корнями без риска травмы - пусть будут, оставьте их. Коням будет больше воздуха и меньше травм. Набивать надо ровно до той степени, чтоб растение держалось, а дальше не уплотнять. Если оно упорно не хочет держаться (у меня один фаленопсис в этом смысле капризный - нарастил такую огромную надземную зеленую массу, что ее не могут удержать никакие корни), то лучше смастерите какую-нибудь опорную конструкцию, которая бы поддерживала растение за ствол - чтоб снять нагрузку с корней.

Повторюсь, что фаленопсисы - эпифиты, и не приспособлены к тому, чтоб корни плотно облепляла почва. Я свои фаленопсисы сажала в чистую сосновую кору, а потом слегка присыпала сверху орхидейным торфяным грунтом, и они счастливы.

8.4. Что касается остальных орхидей

Венерин башмачок - полная противоположность фаленопсиса: это наземное растение, и оно требует, чтоб корни обязательно были закопаны - на воздухе корневые зачатки перестают развиваться. Мой башмак отрастил две хорошие надземные почки; но обе почки долго и упорно не хотели укореняться, несмотря на то, что обе во множестве заложили зачатки корней, и вообще все растение прекратило развиваться. Я точно время не засекала, но, по ощущениям, прошло, ни много ни мало, год или полтора! Потом мне надоел «спящий» вид моего башмака, и я решила над ним поэкспериментировать.

Перво-наперво, весной я его пересадила… в стеклянную вазу для фруктов - низкую, широкую и бессточную. Минус такой тары в том, что излишкам воды из нее некуда деваться, а значит, резко возрастает вероятность перелить растение. Плюс такой тары в том, что корневая система башмаков - стелящаяся по поверхности, и широкая тара позволяет им вольно распустить корни вширь.

Башмак пошел в рост. Но во второй половине лета я таки его залила. Появились признаки угнетения: на старых розетках начали желтеть листья. А на одной из новых надземных розеток появились влажные коричневые пятна на листьях, свидетельствующие о грибной инфекции. Тем не менее, растение выпустило новую почку, на сей раз из подземных частей.

Тогда я решила снова рискнуть: отрезала обе надземные розетки, у которых не было корней, и отсадила в отдельный горшок - обычный пластиковый «стакан», в котором орхидеи продаются. На данный момент они укоренились, а пятна на листьях перестали появляться. Материнское растение в стеклянной вазе тоже живо, и молодой «подземный» побег потихоньку развивается, хоть и медленно.

Камбрия долгое время жила в магазинном горшке, но его вид мне окончательно разонравился: на его поверхности снаружи появились темные плесневые пятна. Да и растение разрослось, так что горшок стал ему явно маловат. Тогда я его извлекла, и некоторое время оно жило в пластиковом ведерке без грунта (не считая того, что оставалось внутри корневого кома). Нормально жило, ничего не отмерло; и, в этом смысле, похоже, по физиологии камбрия больше соответствует фаленопсису.

Буквально неделю-другую назад я отрезала от нее часть размером в три розетки, и обе части посадила в «короны». Говорить о каких-либо эффектах пока еще рано.

Цимбидий тоже долго жил в магазинном горшке. Вид у него угнетенный, и я боялась его пересаживать, так как интернет говорит, что цимбидии плохо переносят пересадки. В конце концов, я это сделала - просто за компанию, потому что всех остальных уже пересадила. В качестве новой тары я выбрала высокую и узкую прозрачную пластиковую вазу, в дне которой набила дырьев.

Извлеченная из старого горшка, корневая система цимбидия представляла собой плотное месиво старых, погибших корней, пронизанное некоторым количеством молодых и здоровых. Пришлось повозиться, распутывая это дело, отделяя старьё и отстригая его так, чтоб не повредить молодые корни, и все равно парочка корней сломалась.

По форме корни цимбидия напоминают корни фаленопсиса - толстые, мясистые стержни, которые, погибая, становятся мягкими и пустотелыми. Поэтому я посадила цимбидий на манер фаленопсисов - рыхло, без фанатизма набила смесью коры и почвы, оставив среди корней крупные пустоты.

Цимбидию, похоже, это понравилось. За лето он отрастил много новых корней, которые хорошо просматриваются сквозь прозрачные стенки сосуда. Но надземная часть по-прежнему развивается не слишком-то хорошо.

9. Климат-контроль и увлажнение воздуха

Поддоны поддонами, но создать микроклимат они могут только в непосредственной близи. А комната большая, и радиаторы под окнами большие. В те далекие времена, когда сада на моем окне не было, зато у меня был гигрометр, он показывал, что зимой при включенном отоплении и морозе на улице влажность воздуха в помещениях падала до 25-30%. При том, что для нормального самочувствия человека необходимо 40-70% (а для растений все 70-80%). Это была действительно жесть; по утрам, просыпаясь, я обнаруживала в своих дыхательных путях Сахару, со всеми вытекающими для здоровья. Поэтому увлажнитель воздуха я приобрела еще до того, как появился сад.

Потом мы начали разводить комнатные растения, и с их появлением влажность без всякого увлажнителя подскочила до 40%. Чем больше было растений, тем лучше становился воздух. Но орхидеи более чувствительны к влажности и менее способны ее регулировать - потому что у них нет «подземного убежища», коим для обычных растений служит почвенный ком.

А мы помним простой закон физики: чем больше перепад, тем быстрее происходит истечение из зоны высокой концентрации в зону низкой концентрации. Поэтому зимой при включенном отоплении любые поддоны с керамзитом или корой перестают справляться с созданием микроклимата - слишком быстро влажный воздух оттекает от них в комнату. Даже 40% для орхидей было недостаточно, и я снова установила при них увлажнитель воздуха. Так и живем.

Другой важный климатический фактор - температура воздуха. Интернет пишет, что орхидеям комфортно при температуре не выше 18-20*С. Мне это странно, потому что орхидеи - тропические жители, и, по идее, должны нормально относиться к жаре. Но интернет пишет, что жару они нормально воспринимают, только если влажность воздуха высокая.

Насколько я понимаю, суть в том, что чем выше температура и чем ниже влажность, тем быстрее из листьев испаряется вода. Как известно, растения осуществляют газообмен через устьица - микроскопические поры в поверхности листа, через которые также осуществляется и испарение воды. Устьица регулируемые - могут открываться и закрываться в зависимости от внутренних потребностей и внешних условий. Если растение чувствует, что слишком быстро теряет воду, оно закрывает устьица, но вместе с тем лишает себя и возможности дышать, а значит, недополучает углекислоты для фотосинтеза (то есть из двух зол выбирает меньшее). Если оно вынуждено сидеть с закрытыми устьицами постоянно, значит, оно будет недоедать, сколько его ни освещай.

Во избежание этого я стремлюсь не только по возможности увлажнять воздух, но и охлаждать. Проще говоря - постоянно держу приоткрытой форточку. Правда, здесь требуется очень тонкая настройка в зависимости от уличной температуры. Ведь если открыть слишком широко, а на улице будет слишком холодно, то растениям надует. А если открыть недостаточно, то охлаждающий эффект пропадет.

Конечно, с бОльшим удовольствием я бы настраивала температуру самих отопительных батарей; однако, к сожалению, наши старые радиаторы не регулируемые.

10. Полив

Представьте, как получает воду растение, живущее на дереве. Сидит она в китайском муссонном лесу, прикрепившись к ветвям какого-нибудь раскидистого монстра. Полгода у ней сезон засухи, и поливает ее роса да редкий дождичек. Вода лишь смачивает корни, пробегает по ним, не задерживаясь. А потом - сезон дождей, ливни, как из ведра, и орхидею заливает с ног до головы.

В точности такой режим не воспроизвести, однако контрасты между подсушкой и мочиловом воссоздать можно. Я сочетаю обычный полив из лейки и капитальный полив погружением в воду. При капитальном поливе я беру таз, наполненный водой настолько, чтоб покрыть «корону» целиком, и по очереди ставлю туда растения на полчаса-час - чтоб весь грунт насквозь промок. Происходит эта процедура нерегулярно - когда я почую, что сад стал слишком сухой. В остальное время я поливаю орхидеи из лейки под корень. Полив из лейки сплошной пропитки не дает - это лишь поверхностное увлажнение кома. Но пока внутри сохраняется влажность, поверхностные слои увлажняются быстро. Чем суше становится ком внутри, тем хуже он намокает при леечном поливе. Вода просто сбегает вниз, а бока кома остаются совсем сухие. Когда это начинает меня раздражать, я устраиваю капитальный полив.

Я пробовала поливать только методом погружения в емкость с водой (даже завела для этого специальное ведерко из-под шашлыка, в которое «корона» помещается целиком) и старалась проводить эту процедуру раз в неделю. Но это оказалось чрезмерно. А кроме того, еще и муторно, ведь каждый раз приходилось полностью разбирать весь сад.

Пробовала я и только леечный полив - и он оказался недостаточен, воздушные корни начинали сморщиваться.

11. Удобрения

У меня было удобрение для орхидей «Агрикола». Я его подмешивала в воду для полива. Видимо, избыточно, потому что на поверхности грунта (тогда это была чистая кора) и стелящихся сверху корней появился соляной налет. Именно после этого я подсыпала на поверхность немного почвы, а расход и частоту удобрений сократила. Налет пропал. Но, надо сказать, на качестве растений эти подвижки не сказались никак. По крайней мере, я не заметила существенных перемен. Гораздо интенсивнее сказываются изменения в освещении, поэтому влияние удобрений сложно вычислить.

Месяца 3-4 назад удобрение закончилось, и с тех пор я цветы не удобряла никак. Зато пару месяцев назад установила фитолампу, и они бурно зацвели. На данный момент я приобрела новое удобрение - «Буйские удобрения «Цветочный рай» для орхидей» в брызгалке, и стала потихоньку-понемногу побрызгивать во время полива. Просто подумала, что раз уж они распустили такое количество цветов и продолжают наращивать бутоны, им нужно питание. Но случилось это меньше недели назад, и появление подкормки пока что никак не сказалось.

12. Свет

У меня северное окно второго этажа, под пологом деревьев. Солнце заглядывает только в вечернее время в летний сезон, но бОльшую часть света поглощает листва деревьев. А зимой света нет вообще. Поэтому без ламп не обойтись.

Я перепробовала множество способов подсветки. До того, как в саду завелись орхидеи, я привинчивала к оконной раме энергосберегающую лампу на 28 Вт, на высоте ~50 см над подоконником. Однако по мере роста сада её перестало хватать, и я добавила дополнительные лампы накаливания и энергосберегайки в прищепках, которые прилаживала над самыми нуждающимися растениями. NOTE: интенсивность освещения падает пропорционально квадрату расстояния (и пусть подавятся скептики, считающие, что знание элементарной физики не пригодится им в жизни). Иными словами, если расстояние до лампы увеличится в 2 раза, интенсивность света упадет в 4 раза. Поэтому лампы следует размещать настолько близко к листьям, насколько возможно, чтоб не обжечь листья тепловым излучением (просто поднесите руку к листу и попробуйте, сильно ли греет).

И все же орхидеям и этого оказалось мало: они цвели, но вяло - по 3-4 цветка за раз. Один фаленопсис вообще не цвел, только наращивал зеленую массу (хотя масса эта получалась мясистая и сочная). Поэтому в прошлом году я испробовала светодиодную фитолампу Uniel из Леруа Марлена.

Лампа Uniel оказалась слабая, хотя не сказать, что бесполезная. Ее хватило только на одно растение, прямо над которым она висела. Растением этим была камбрия, и за зиму она отрастила навстречу лампе огромную, могучую почку с длинными, крепкими листьями. Может, она бы и зацвела, но по весне я лампу убрала (не помню почему), а затем начались приключения с пересадкой и делением камбрии, так что цветение так и не состоялось.

А потом, на свой день рождения, 2 месяца назад, я, наконец, выклянчила настоящие профессиональные фитолампы. Эффект последовал незамедлительно. Фаленопсисы распустили все имеющиеся у них бутоны. «Спящий» фаленопсис впервые за 3 года выпустил цветонос. Маджентовый фаленопсис принялся, вдобавок к имеющимся, отращивать новые бутоны, хотя мне уже страшно смотреть, как гнутся его цветоносы под тяжестью цветов.

Словом, «великолепный пламень, пронизывающий члены» ц - это как раз то, чего больше всего не хватало моим орхидеям.

А теперь - небольшой ликбез по фотосинтезу и требованиям к спектру ламп.

Растения усваивают свет пигментом по имени хлорофилл (все об этом знают со школьной скамьи). Хлорофилл поглощает не полный спектр излучения, а лишь две узко определенные длины волны в красной и синей областях, остальное отражает (отсюда зеленая окраска листвы: зеленая часть спектра отражается нацело). Пики поглощения хлорофилла приходятся на длины волны 665 нм (красный) и 440 нм (синий).

В принципе, на растение вовсе не обязательно светить широким спектром «дневного света», достаточно дать эти две длины волны, потому что только они и нужны. Для человеческого глаза это довольно жуткое, противоестественное «фиолетовое» (смесь красного с синим) свечение, в котором листья растений выглядят черными - ведь весь свет поглощается. Но с точки зрения физики-химии, это система с максимальным КПД, и при одинаковом энергопотреблении правильная фитолампа (светящая на правильных длинах волн) накормит растения гораздо лучше лампы дневного света, поскольку ничего не будет высвечивать в холостую - только в «съедобных» длинах волн.

НО - достаточен шаг на 10 нм вправо-влево, и интенсивность поглощения хлорофиллом резко падает. Конечно, у растений есть вспомогательные пигменты для расширения спектра своего поглощения (хлорофилл b, каротинойды)

*здесь данные по поглощению основного хлорофилла в синей части спектра смещены еще больше в коротковолновую область - 430 нм вместо 440.

НО - эти пигменты, уловив лучистую энергию, передают ее на все то же хлорофилл, который затем отправляет ее в работу по своим «привычным» каналам, как если бы он ловил ее сам; а поскольку при любом акте передачи энергии ее часть теряется (нет процессов со 100% КПД. Физика такая физика), то эффективность такой трехзвенной системы («свет - уловитель - хлорофилл») ниже, чем если ловить хлорофиллом напрямую без посредников. Кроме того, вспомогательных пигментов не так много («Содержание хлорофилла b у высших растений и большинства зеленых водорослей составляет около 1/3 содержания хлорофилла a» ц википедия).

Иными словами, если засветить в спектре вспомогательных пигментов, растение питаться сможет, но не так хорошо.

Теперь посмотрим спектр ламп. С учетом знания всей этой физхимии моя первая мысль была развесить над растениями красные и синие светодиодные ленты. Однако что-то подсказало мне для начала уточнить матчасть, и оказалось, что обычный красный светодиод излучает на длине волны 640 нм. А надо 665.

Ширина спектра очень узкая: интенсивность излучения на длинах волн, бОльших и меньших относительно пиковой, стремительно падает. В спектре красного светодиода есть некоторая часть необходимой 660-нанометрой длины волны, но не слишком большая; а у растений есть уловители на его пиковую 640-нанометровую длину волны, но не самые эффективные.

С синим светодиодом дела обстоят получше: точных данных я не нашла, а неточные данные гласят, что его пиковая светимость находится в области 440-460 нм, то есть примерно там, где надо. Но если пик светимости все же ближе к 460, а пик поглощения хлорофилла-а ближе к 440 и даже еще короче, то они могут расходиться на критические 10-20 нм.

А вот у настоящих фитоламп светодиоды модифицировны: спектр расширяется (насколько я понимаю, с помощью люминофоров, но это нам не суть важно) так, что охватывает заветную 665-нанометровую длину волны.

И это РАБОТАЕТ.

Но зато найти настоящую фитолампу в продаже не так просто. Лампа Uniel, насколько я поняла, состоит из обычных красных и синих светодиодов, и то же, скорее всего, касается всего, что продается в обычных магазинах. Мне фитолампы подогнали чуть ли не заводские, по спецзаказу через интернет, не из Питера.