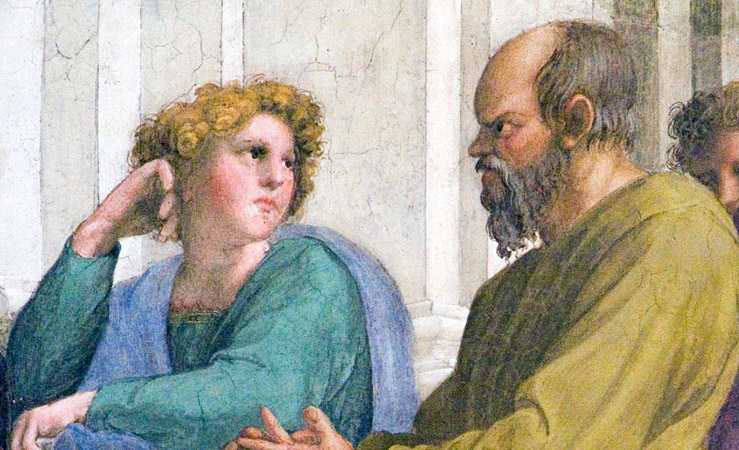

"Я знаю, что ничего не знаю"

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фрагмент. 1511.

Фреска. Апостолический дворец, Ватикан.

Это знаменитое парадоксальное высказывание используют, когда говорят о сомнении в собственной правоте или о ничтожности познаний отдельного человека перед знанием, накопленным человечеством за всю его историю, перед явлениями и фактами, не объяснёнными и необъяснимыми. Оно может свидетельствовать как о полном скепсисе говорящего, так и, наоборот, об открытости всему неизвестному. Журнал "Дилетант" даже взял его себе в качестве девиза. Иногда приводят расширенный вариант фразы, дополняя её словами "а другие не знают даже этого". Тут уже чувствуется скромная горделивость.

Считается, что высказывание принадлежит Сократу. Крупный специалист по античной истории и философии Игорь Суриков с этим не согласен:

"Сократ постоянно утверждал, что он ничего не знает. Часто ему даже приписывают известный афоризм: "Я знаю, что ничего не знаю". На самом деле это ошибка: именно такого выражения у Сократа мы нигде не встречаем. Да оно и содержало бы в себе логическое противоречие. Похоже, так выражался другой философ, современние Сократа - Демокрит ("я знаю только то, что я ничего не знаю" - Г. Дильс, В. Кранц. Фрагменты досократиков). Но Сократ, с его любовью к точности определений, чёткости формулировок, вряд ли сказал бы такое".

Суриков И. Е. Сократ. - М., 2011 (ЖЗЛ)

Высказывания Сократа на тему незнания встречаются, например, в платоновской "Апологии Сократа". Так, афинский философ рассказывает, как, пытаясь опровергнуть прорицание дельфийского оракула, что мудрее его, Сократа, никого на свете нет, стал он ходить к разным мудрым людям:

"...Когда я присмотрелся к этому человеку - называть его по имени нет никакой надобности (...) то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь".

Видно, что Сократ не столь категоричен и парадоксален, как можно было бы предположить из приписываемого ему афоризма. В другом фрагменте, в котором всплывает похожая конструкция, проглядывает чуть ли не позитивистская мысль:

"...Бояться смерти есть не что иное, как думать, что знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол. Но не самое ли это позорное невежество - думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и постыдно - это вот я знаю".

Дескать, надо для себя чётко понимать, что ты действительно знаешь, а чего не знаешь, и не судить о том, чего знать не можешь.