Владимир бегом, 5 января

Во второй половине дня, голодные и довольно таки уже нагулянные мы приехали во Владимир. Главное темой обсуждения было: что мы успеем посмотреть до того, как пойдем есть. Решили сначала осмотреть все, что манило поблизости: Костел, Водонапорную башню, Золотые ворота и Троицкую церковь, ну, хотя бы, снаружи.

Машину мы оставили на парковке за театром, до костела было пару шагов и мы начали с его осмотра. Костел Розария Божьей матери был выстроен в 1891-1892 гг.

Обошли вокруг, зашли внутрь. Тетенька-смотрительница порадовала скороговоркой, колоссально контрастирующей с тем, как встречали нас в некоторых предыдущих заведениях. «Все можно смотреть, везде можно ходить, все можно трогать, только дорожку, пожалуйста, не топчите».

Внутри чисто, светло, традиционные лавочки. В приходе, кроме служб, проводятся концерты, есть небольшой орган.

Наши планы обширны, а организмы прозрачно намекают на необходимость дозаправки, но мы штурмуем небольшую горку, чтобы попасть к водонапорной башне. Еще из машины было видно, что она не только водонапорная, но и какая-то странная. Как правило такие башни имеют круглое или близко к тому сечение. А эта - вытянутый овал.

Как пишут, ещё в 1860 годы, при прокладке водопровода, стала очевидна необходимость города в водонапорной башне. Первый проект предполагал оборудовать её в бездействующей надвратной Ризположенской церкви Золотых ворот (и не говорите, что только большевики бассейны в церквях строили - не только). Городские власти дали «добро» проекту, но когда несколько рабочих засыпало землей, решили оставить в покое старое здание и построить целиком новое. На Козловом валу изначально была построена башня по проекту Карла Дилля. Строительство закончилось в 1868 или 1866 году. Резервуар башни вмещал в себя 8000 ведер. Систему водоснабжения обслуживала паровая машина мощностью 25 лошадиных сил, привезённая из Англии. Но в 1912 году ее полностью перестроили по проекту архитектора Сергея Жарова, что почти в неизменном виде нам и досталось.

Только в 50 годы башня перестала использоваться по прямому назначению. Ее заколотили. В нижнем ярусе некоторое время жили бомжи. В 1967 году башня получила статус памятника градостроительства и архитектуры, а через четыре года была передана в ведение Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сейчас в башне находится экспозиция, посвященной провинциальному Владимиру конца XIX - начала XX вв, а наверху - смотровая площадка.

Заходим внутрь, платим что-то около 80 рублей с человека и начинаем подниматься по лестнице улитке.

Часть башни отведена под лестницу, в другой части на каждом ярусе по небольшой и очень милой экспозиции, где очень много фотографий, вещей, выдержек из реальных газет того времени, вместо скучных музейных аннотаций. Вообще мне там очень понравилось, категорически рекомендую к посещению.Фотографировать там довольно сложно: темно, много народу, стекла бликуют, но вот вам чудная афиша

А вот несколько выдержек из аннотаций, они есть в виде фотографий, но так удобнее читать, хоть мне и нечем написать «ять» - ставлю вместо нее «е»:

«Жителей во Владимире - 18000. Средняя жизнь владимiрского жителя 26 летъ, так как русскiй вообще живет 27 летъ, французъ 35 летъ, немецъ 32 года, англичанинъ 38 летъ. Во Владимире изъ 100 детей только 45 доживаетъ до 7 летъ».

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

«Во Владимiре 110 местъ питейной торговли, то есть 1 на 164 жителя, тогда какъ во всей Россiи 1 на 1200 жителей, продается в годъ 57 тыс. ведер водки, по 6,4 ведра, если считать лицъ мужского пола 20-75 летъ. Развитъ в городе гостинный промыселъ: для люда «чистого» назначены гостиницы и подворья, для «черного» - постоялые дворы, учрежденiя грязные, без вентиляцiи, а иногда с насекомыми (за ту же цену)»

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

«Пожарная часть составляетъ славу городского хозяйства. Въ 1876 г., кроме брандмейстера, было 33 рабочихъ, 23 лошади, 11 трубъ, 11 бочекъ, 23 летнихъ и 10 зимнихъ дрог, 30 рукавов. Такой пожарной команды можно пожелать многимъ более богатымъ и мнголюднымъ городамъ Имперiи»

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

Милая, уютная экспозиция из маленьких круглых комнат. Можно ходить, читать старые газеты, смотреть на старые вещи.

Самый верх башни

И смотровая площадка с видами

Внизу тоже смотровая площадка

Почему-то вишни. (Шурик предположил что это потому, что на рубеже XIX-XX веков в округе, ну все поголовно выращивали вишню.)

С трудом удалось дождаться перерыва в туристах мужеского пола, желающих сфотографироваться сидя на вишнях

Начинает смеркаться, зажигаются фонари

Мы идем к Золотым воротам.

С горок катаются дети на всем, что попалось под руку.

Проходим мимо Троицкой церкви. В ней вроде бы должна быть экспозиция хрусталя, но на деле закрыто

В принципе была идея все-таки идти есть, но мы все же подошли к Золотым воротам

Датой закладки ворот называют 1158 год, а датой окончания строительства - 1164 год. Во время правления нашего знакомого - Андрея Боголюбского, город опоясывался валом и имел семь входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины (Оринины в старом произношении), Серебряные, Ивановские, Торговые и Волжские). До нас дожили только Золотые.

Это были самые парадные ворота города. В Ипатьевской летописи есть про то, что они были покрыты листами золоченой меди. Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и сейчас. По верху этой перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила сохранились гнёзда для балок в кладке стен. То что мы видим сейчас - это уже более поздние перестройки, в том числе и после пожаров. А круглые башенки внизу - это подпорки для стен, их сделали после того, как убрали насыпные валы, чтобы освободить проезд. Оторванные от валов стены потребовалось укреплять и в башенках спрятаны контрфорсы.

Открыли дверь, заглянули внутрь ... ну не подняться-то невозможно ж!!!

Внутри Военно-историческая экспозиция.

Патроны для арбалетов

Ручной арбалет

Огнестрел

Есть небольшая диарама про нападение монгольских войск

И костюм космонавта, но фотографию его я не сделала, только пожала руку.

Мы все ж таки зашли поесть, а когда вышли уже совсем стемнело и на открытых местах дул довольно лютый ветер.

Дошли до успенского собора

На информационной табличке забавная опечатка, почему-то не исправленная

Колокольня

Ворота

Плюхаюсь в сугроб за ради вот такой красоты

На задворках собора то ли дымоходы хоббитов, то ли печки Емели

Идем по темным улицам дальше. У нас обзорная пробежка по городу

Дмитриевский собор

Построен между 1191 и 1197 - ученые спорят с датировкой.

Явно родственник Покровам на Нерли. Но башенка шлемовидная, что им обоим больше идет (мнение мое, а потому правильное :) ). И украшен богаче.

Как пишут: собор знаменит своей белокаменной резьбой - его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Большинство рельефов сохранились в первоначальном виде, некоторые были заменены при реставрации XIX века.

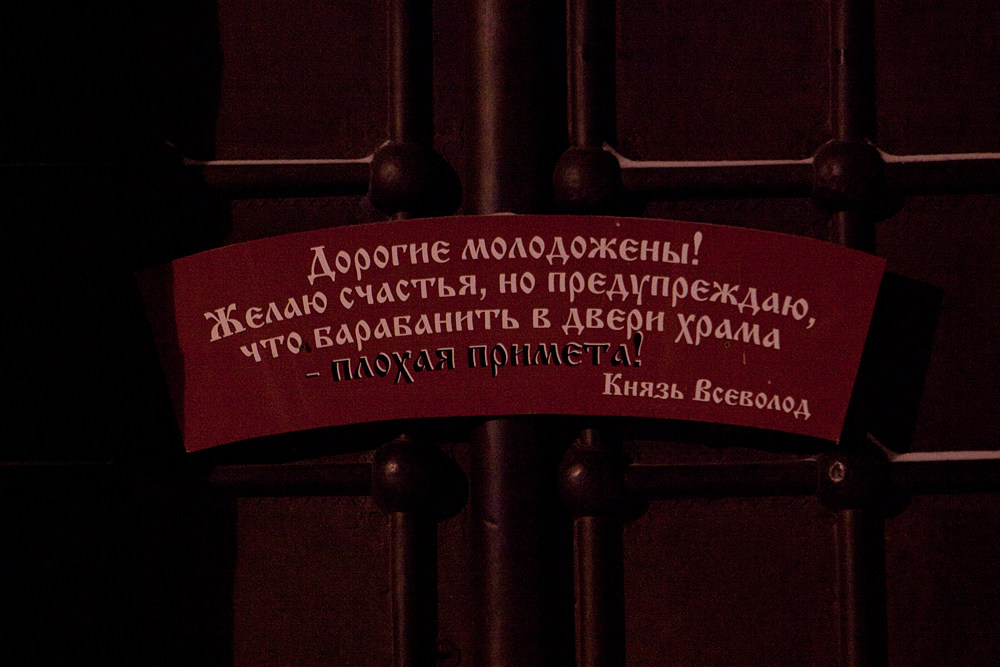

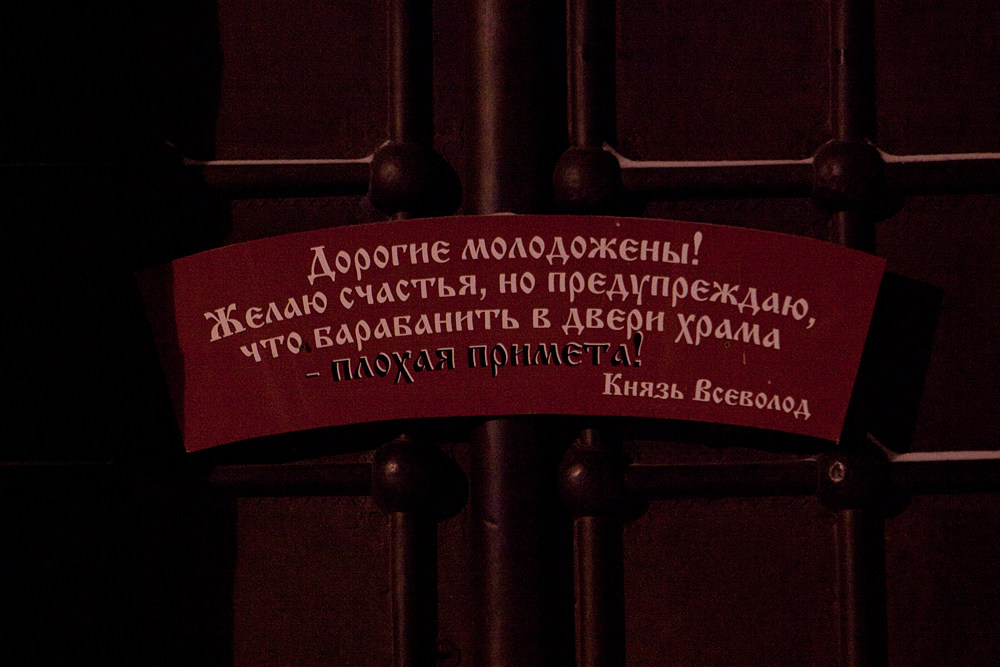

Как я поняла здание принадлежит музею. Двери были закрыты, а на дверях записка

Мы трусим дальше, мимо исторического (кажется) музея с изразцами

И доходим до территории

Рождественского монастыря

Заложил его в 1191 году Всеволод Большое гнездо. В 1237 году, при нашествии Батыя был разграблен, монахи убиты.

С 1918 по 1991 на территории монастыря размещались отделы ВЧК (ОГПУ, НКВД, КГБ), здания следственного изолятора.

Работала расстрельная группа, хоронили тут же, на территории.

В 1991 году заново отстроен монастырский собор.

А мы просто идем вокруг

И завершив обход, поворачиваем обратно, к машине. По дороге обсуждая сколько всяких небольших интересных музейчиков мы прошли мимо и как бы так сделать, чтобы все успевать. Идем мы не прямой дорогой, а зигзагами. Один из зигзагов выводит нас к

На улице 8 вечера, а темно и пустынно, как будто полночь. Но территория еще открыта и мы немного по ней побродили

Вот по поводу этого строения у нас были разные версии - от погребка с вином, до собачьей будки

Завершаем прогулку на смотровой

Заглядываем за угол, проходим под поднятый шлагбаум пожарной части. Я радуюсь этому ЗИЛу, как родному, потому что высокодуховных ценностей для меня уже явный перебор

Завтра посмотрим музей деревянного зодчества, зарулим в Муромцево, а потом домой :))

Предыдущие главы:

Cуздаль, 3 января: Покровский и Спасо-Евфимиевский монастыри

Как мы красный звон смотрели, слушали и даже трогали

Cуздаль 4 января: Васильевский монастырь и Кидекша

Cуздаль 4 января: Кремль

Cуздаль 4 января: Ризоположенский, Спасо-Евфимиевский монастыри и окрестности

Храм Покрова на Нерли и немного Боголюбского монастыря

Все картинки хранятся вот тут: https://goo.gl/photos/DXCGz3PbPFpgvabdA

Машину мы оставили на парковке за театром, до костела было пару шагов и мы начали с его осмотра. Костел Розария Божьей матери был выстроен в 1891-1892 гг.

Обошли вокруг, зашли внутрь. Тетенька-смотрительница порадовала скороговоркой, колоссально контрастирующей с тем, как встречали нас в некоторых предыдущих заведениях. «Все можно смотреть, везде можно ходить, все можно трогать, только дорожку, пожалуйста, не топчите».

Внутри чисто, светло, традиционные лавочки. В приходе, кроме служб, проводятся концерты, есть небольшой орган.

Наши планы обширны, а организмы прозрачно намекают на необходимость дозаправки, но мы штурмуем небольшую горку, чтобы попасть к водонапорной башне. Еще из машины было видно, что она не только водонапорная, но и какая-то странная. Как правило такие башни имеют круглое или близко к тому сечение. А эта - вытянутый овал.

Как пишут, ещё в 1860 годы, при прокладке водопровода, стала очевидна необходимость города в водонапорной башне. Первый проект предполагал оборудовать её в бездействующей надвратной Ризположенской церкви Золотых ворот (и не говорите, что только большевики бассейны в церквях строили - не только). Городские власти дали «добро» проекту, но когда несколько рабочих засыпало землей, решили оставить в покое старое здание и построить целиком новое. На Козловом валу изначально была построена башня по проекту Карла Дилля. Строительство закончилось в 1868 или 1866 году. Резервуар башни вмещал в себя 8000 ведер. Систему водоснабжения обслуживала паровая машина мощностью 25 лошадиных сил, привезённая из Англии. Но в 1912 году ее полностью перестроили по проекту архитектора Сергея Жарова, что почти в неизменном виде нам и досталось.

Только в 50 годы башня перестала использоваться по прямому назначению. Ее заколотили. В нижнем ярусе некоторое время жили бомжи. В 1967 году башня получила статус памятника градостроительства и архитектуры, а через четыре года была передана в ведение Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сейчас в башне находится экспозиция, посвященной провинциальному Владимиру конца XIX - начала XX вв, а наверху - смотровая площадка.

Заходим внутрь, платим что-то около 80 рублей с человека и начинаем подниматься по лестнице улитке.

Часть башни отведена под лестницу, в другой части на каждом ярусе по небольшой и очень милой экспозиции, где очень много фотографий, вещей, выдержек из реальных газет того времени, вместо скучных музейных аннотаций. Вообще мне там очень понравилось, категорически рекомендую к посещению.Фотографировать там довольно сложно: темно, много народу, стекла бликуют, но вот вам чудная афиша

А вот несколько выдержек из аннотаций, они есть в виде фотографий, но так удобнее читать, хоть мне и нечем написать «ять» - ставлю вместо нее «е»:

«Жителей во Владимире - 18000. Средняя жизнь владимiрского жителя 26 летъ, так как русскiй вообще живет 27 летъ, французъ 35 летъ, немецъ 32 года, англичанинъ 38 летъ. Во Владимире изъ 100 детей только 45 доживаетъ до 7 летъ».

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

«Во Владимiре 110 местъ питейной торговли, то есть 1 на 164 жителя, тогда какъ во всей Россiи 1 на 1200 жителей, продается в годъ 57 тыс. ведер водки, по 6,4 ведра, если считать лицъ мужского пола 20-75 летъ. Развитъ в городе гостинный промыселъ: для люда «чистого» назначены гостиницы и подворья, для «черного» - постоялые дворы, учрежденiя грязные, без вентиляцiи, а иногда с насекомыми (за ту же цену)»

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

«Пожарная часть составляетъ славу городского хозяйства. Въ 1876 г., кроме брандмейстера, было 33 рабочихъ, 23 лошади, 11 трубъ, 11 бочекъ, 23 летнихъ и 10 зимнихъ дрог, 30 рукавов. Такой пожарной команды можно пожелать многимъ более богатымъ и мнголюднымъ городамъ Имперiи»

Ежегодник Владимирского губстаткомитета. 1880 г.

Милая, уютная экспозиция из маленьких круглых комнат. Можно ходить, читать старые газеты, смотреть на старые вещи.

Самый верх башни

И смотровая площадка с видами

Внизу тоже смотровая площадка

Почему-то вишни. (Шурик предположил что это потому, что на рубеже XIX-XX веков в округе, ну все поголовно выращивали вишню.)

С трудом удалось дождаться перерыва в туристах мужеского пола, желающих сфотографироваться сидя на вишнях

Начинает смеркаться, зажигаются фонари

Мы идем к Золотым воротам.

С горок катаются дети на всем, что попалось под руку.

Проходим мимо Троицкой церкви. В ней вроде бы должна быть экспозиция хрусталя, но на деле закрыто

В принципе была идея все-таки идти есть, но мы все же подошли к Золотым воротам

Датой закладки ворот называют 1158 год, а датой окончания строительства - 1164 год. Во время правления нашего знакомого - Андрея Боголюбского, город опоясывался валом и имел семь входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины (Оринины в старом произношении), Серебряные, Ивановские, Торговые и Волжские). До нас дожили только Золотые.

Это были самые парадные ворота города. В Ипатьевской летописи есть про то, что они были покрыты листами золоченой меди. Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и сейчас. По верху этой перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила сохранились гнёзда для балок в кладке стен. То что мы видим сейчас - это уже более поздние перестройки, в том числе и после пожаров. А круглые башенки внизу - это подпорки для стен, их сделали после того, как убрали насыпные валы, чтобы освободить проезд. Оторванные от валов стены потребовалось укреплять и в башенках спрятаны контрфорсы.

Открыли дверь, заглянули внутрь ... ну не подняться-то невозможно ж!!!

Внутри Военно-историческая экспозиция.

Патроны для арбалетов

Ручной арбалет

Огнестрел

Есть небольшая диарама про нападение монгольских войск

И костюм космонавта, но фотографию его я не сделала, только пожала руку.

Мы все ж таки зашли поесть, а когда вышли уже совсем стемнело и на открытых местах дул довольно лютый ветер.

Дошли до успенского собора

На информационной табличке забавная опечатка, почему-то не исправленная

Колокольня

Ворота

Плюхаюсь в сугроб за ради вот такой красоты

На задворках собора то ли дымоходы хоббитов, то ли печки Емели

Идем по темным улицам дальше. У нас обзорная пробежка по городу

Дмитриевский собор

Построен между 1191 и 1197 - ученые спорят с датировкой.

Явно родственник Покровам на Нерли. Но башенка шлемовидная, что им обоим больше идет (мнение мое, а потому правильное :) ). И украшен богаче.

Как пишут: собор знаменит своей белокаменной резьбой - его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Большинство рельефов сохранились в первоначальном виде, некоторые были заменены при реставрации XIX века.

Как я поняла здание принадлежит музею. Двери были закрыты, а на дверях записка

Мы трусим дальше, мимо исторического (кажется) музея с изразцами

И доходим до территории

Рождественского монастыря

Заложил его в 1191 году Всеволод Большое гнездо. В 1237 году, при нашествии Батыя был разграблен, монахи убиты.

С 1918 по 1991 на территории монастыря размещались отделы ВЧК (ОГПУ, НКВД, КГБ), здания следственного изолятора.

Работала расстрельная группа, хоронили тут же, на территории.

В 1991 году заново отстроен монастырский собор.

А мы просто идем вокруг

И завершив обход, поворачиваем обратно, к машине. По дороге обсуждая сколько всяких небольших интересных музейчиков мы прошли мимо и как бы так сделать, чтобы все успевать. Идем мы не прямой дорогой, а зигзагами. Один из зигзагов выводит нас к

На улице 8 вечера, а темно и пустынно, как будто полночь. Но территория еще открыта и мы немного по ней побродили

Вот по поводу этого строения у нас были разные версии - от погребка с вином, до собачьей будки

Завершаем прогулку на смотровой

Заглядываем за угол, проходим под поднятый шлагбаум пожарной части. Я радуюсь этому ЗИЛу, как родному, потому что высокодуховных ценностей для меня уже явный перебор

Завтра посмотрим музей деревянного зодчества, зарулим в Муромцево, а потом домой :))

Предыдущие главы:

Cуздаль, 3 января: Покровский и Спасо-Евфимиевский монастыри

Как мы красный звон смотрели, слушали и даже трогали

Cуздаль 4 января: Васильевский монастырь и Кидекша

Cуздаль 4 января: Кремль

Cуздаль 4 января: Ризоположенский, Спасо-Евфимиевский монастыри и окрестности

Храм Покрова на Нерли и немного Боголюбского монастыря

Все картинки хранятся вот тут: https://goo.gl/photos/DXCGz3PbPFpgvabdA