Вперёд, к Антарктиде!

Южная Георгия - заморская территория Британии с административным центром в поселке Грютвикен. Самая первая китобойная база на острове была основана именно здесь, в Грютвикене. В 1904 году. Промысловикам, как это ни странно, надо отдать должное: именно они еще с конца 18-го века упорно стремились в антарктические моря. Попутно с добычей китов и тюленей они вели активную разведку в высоких полярных широтах и закладывали инфраструктуру. На снимке мы видим затонувшие китобойцы "Альбатрос" и "Диас". Совсем недавно оба были поставлены на киль, но здесь они все еще в воде. Судя по всему, на таких судах велся промысел в начале 20-го века. Их небольшие размеры позволяют судить о технологии добычи сырья. На носу устанавливалась гарпунная пушка, которая с помощью порохового заряда выбрасывала гарпун с установленной на нем гранатой. Кстати, на том корабле, что навалился на причал, еще сохранился стационарный лафет от такого орудия. Убитого кита надували воздухом и буксировали к месту разделывания. Обычно к большому ледяному полю либо к кораблю-матке. Но бывало что кита волокли прямо к пирсу. Жир вываривали в огромных, высотою с дом, котлах. Теперь эти котлы, ржавые и изуродованные, ненужным хламом громоздятся во всех поселках Южной Георгии. Масштабы добычи были чудовищными. Только китов за первую половину прошлого столетия в Южном океане было истреблено более 750 000! В том числе синих более 310 000, финвалов более 350 000, горбачей более 60 000, сейвалов более 10 000, кашалотов более 31 000, прочих - более 10 000. К счастью, в середине 60-х новые правила охоты на китов сделали этот вид деятельности невыгодным. Лишь Япония и Норвегия до сих пор продолжают кровавое дело в промышленных масштабах.

Прежде чем продолжить повествование о славном плавании Первой русской антарктической экспедиции надобно отметить, что в истории многих великих географических открытий существует некая условность. Не всегда первопроходец, действительно таковым являлся в буквальном смысле слова. Бывало, что "неизведанные" земли уже неоднократно посещались людьми. Заслуга первооткрывателя состояла в том, что он "дарил" новые знания не малой кучке людей, но науке и всему человечеству. Помня об этом, Беллинсгаузен направил шлюпы вдоль южного побережья Южной Георгии. Северное было подробно исследовано еще в 1775 году Куком, а вот южное до сей поры не было описано. Фактически предполагалась съемка местности с нанесением на карту основных значимых объектов. Заливы, острова, реки, мысы, мели и пр. получали свою топогрфическую привязку.

Какое-то время моряки шли на небольшом расстоянии от суровых скал острова. Миновали несколько заливов, очень похожих на фьорды. Все они были удобны для стоянки, но шлюпы не задерживаясь шли дальше. Неожиданно, из одного показался бот. Двое гребцов налегали на весла. Фаддей Фаддевич приказал спустить паруса. Вскоре бот пристал к "Востоку". На борт поднялся офицер и два матроса. Выяснилось, что они предлагали лоцманские услуги, приняв шлюпы за китобойцев. Кроме того, они рассказали, что в заливе вот уже четыре месяца стоят два трехмачтовых судна английской компании, которые занимаются промыслом китов и других морских животных. Им удалось побывать во многих бухтах и местность им уже стала знакомой. Гостям был предложен грог и сухари с маслом. Решено было оставить "Мирный" в найденной бухте на пару дней, чтобы пополнить запасы свежего мяса, птичьих яиц и свежей воды, а "Восток" двинулся дальше вдоль берегов Георгии. Воссоединение шлюпов ожидалось 17 декабря.

Среди матросов, английских китобойцев, что повстречались Беллинсгаузену у берегов Южной Георгии 15 декабря 1819 года, оказался и наш соотечественник. Случай удивительный, поскольку, экспедиция вообще не рассчитывала встретить в этих пустынных и далеких местах людей. А, уж тем болле русских. Когда-то этот матрос служил на русской военной эскадре, которая некоторое время стояла на рейде одного из Английских портов. Видимо, совершив какой-то проступок он бежал с корабля. Чтобы не умереть с голода в чужой стране, он вынужден был наняться на китобойное судно, идущее в суровые южные моря.

.jpg)

Фото с сайта http://www-geografia.blogspot.ru Карта Южной Георгии. Береговая линия сильно изрезана глубоко вдающимися бухтами. Хребты встают прямо из воды. Горные вершины достигают высоты в 2900 метров. Множество глетчеров, спускающихся к морю. Большинство бывших китобойных баз расположено на северо-восточном побережье. Один из небольших островов, входящих в архипелаг, носит имя русского лейтенанта Михаила Аненкова - участника Первой русской Антарктической экспедиции. Наши моряки первыми описали и исследовали юго-западный берег Южной Георгии. Кстати, на сегодншний день она находится под суверенитетом Британии, зовётся ее заморской территорией, но при этом частью Великобритании не является.

К вечеру того же дня (15 декабря 1819 года) экспедиция достигла небольшого острова, лежащего в нескольких милях к югу от Южной Георгии. Его горные вершины покрывал снег. Во многих местах ледяной панцирь покрывал скалы и ущелья как латы плечи средневекового рыцаря. Острову было дано имя одного из офицеров "Мирного". С тех пор и по ныне он называется на всех картах мира островом Анненкова. Многие современные источники, в том числе и русскоязычная Википедия утверждают, что этот остров был открыт Куком и назван именем Пикерсгилл, а русские просто дали ему другое название. Однако, и приведенная карта и опять-таки та же Википедия утверждают, что имя Пикерсгилл носит группа небольших островков в 15 милях к юго-востоку от острова Анненкова. Сам Беллинсгаузен не испытывал по этому поводу затруднений, потому что он говорит о том, что на следующий день 16 декабря, следуя вдоль берега Георгии достиг небольшого острова Пикерсгилл, который вкупе еще с двумя малыми островами образует небольшой архипелаг.

Скалы Южной Георгии. Субантарктический климат с сильными ветрами и постоянной пасмурностью. Забавно, что Южная Георгия находится на 55 градусе южной широты, а, скажем, Москва на 56-м градусе северной, т.е остров ближе к экватору, чем наша столица. Однако, разница в погоде существенная. Антарктическим летом здесь редко бывает выше 10 градусов тепла. Зимы не слишком суровы: столбик термометра редко опускается до -10-ти. Тут надо оговориться, что это утверждение справедливо для прибрежных районов (в горах несколько холоднее). Солнечных дней в году совсем немного. Нередки туманы и дожди. В долинах скудная тундровая растительность. Неприветливое место, которое вряд ли захочешь выбрать себе под дачу. Тем более что шумно здесь. Ведь огромное число животных и птиц выбирает остров для своих колоний в сезон размножения.

На острове Южная Георгия, что находится в Антарктических водах, существует двухтысячное поголовье северных оленей. Их предков завезли сюда еще в начале 20-го века норвежские китобои. Кроме того множество крыс, неизменных спутников хозяйственной деятельности человека, теперь заполонили остров и угрожают популяции птиц. Но изменения коснулись не только фауны. В растительном мире тоже есть перемены. Вместе с кормом для оленей на остров попали семена низкорослых трав, которых здесь никогда ранее не было. И как это человек до сих пор не перевез пингвинов на Новую Землю, а белых медведей в Антарктиду?! Хотя коровы в Антарктиде были, но об этом расскажу как нибудь потом...

Такие бурые водоросли типичны для Южной Георгии. Скорее всего это макроцитис из семейства ламинариевых. Колонии этих растений, достигающих в длину нескольких десятков метров, встречаются в прибрежных водах Южного полушария на глубинах до 20-30 метров. Говорят, что центральный стебель, довольно прочный, накрепко прикреплен к донным камням или скалам, и его невозможно оторвать. Однако, во многих местах побережья, прямо вдоль кромки воды, штормами и приливами навалены огромные кучи этих водорослей. Немного воображения, и их не трудно принять за змей, сцепившихся в огромные клубки в порыве смертельной схватки. Рев морских слонов и котиков, гвалт альбатросов и пингвинов, рокот прибоя - все это только усиливает картину вселенского ужаса.

Южная Георгия немало поразила Беллинсгаузена своей суровостью. Нигде, ни в одном месте он не увидел ни кустика, ни деревца. Лишь голый камень, мох и лед. На пляжах, покрытых черным песком, большое количество всякого зверя. В основном пингвинов, морских слонов, птиц. Котиков же было видно мало и вероятною причиной тому - истребление их человеком.

Более двух суток следовали до юго-восточной оконечности Георгии. Плохая погода с волнением и малой видимостью не благоприятствовала плаванию. На берег не высаживались. Дождались "Мирный", едва обнаружив его в сильном тумане. Стремясь как можно более времени оставить для настоящих открытий и выполняя инструкции морского министерства, Фаддей Фадеевич направил шлюпы к востоку, в тот район где, Кук в 1775 году видел Сандвичеву землю. Англичанин смог рассмотреть лишь несколько мысов, которые принял за далеко выдающиеся в океан западные оконечности одного большого острова или материка. Других сведений об этой земле не было.

Один из более чем сорока глетчеров Южной Георгии. Это нагромождение снежных глыб не что иное как могучая ледяная река. Крайне опасное для путешественника место. Трещины, провалы, наледи и даже целые айсберги, с грохотом обрушивающиеся в море. Как и горы, ледники имеют свои имена. Есть глетчер Кука, Уэделла, Росса, Норденшельда, Новосильского, Ноймайера...Скорость их движения может достигать десятков метров в год. Для гляциологов Южная Георгия настоящий Клондайк. Но истинное Эльдорадо все-таки в Антарктиде.

Встреча с айсбергами была несколько неожиданна. Да, Кук писал о них. О том, что ветры и течения носят по морю целые ледяные поля. Известно было также что в Южном полушарии их встречали даже на 51-й и на 48-й параллели. "Восток" и "Мирный" находились на 56-й, но все равно не верилось, что огромные ледяные громады с пингвинами могут заплывать так далеко на север, да еще летом! И все же это было так. А пасмурность усиливалась дождем и снегом. Плавание становилось опасным. Волнение усиливалось. Ветер завывал, запутавшись в паутине снастей и мачт. Корпуса шлюпов по старчески кряхтели переваливаясь с одной ревущей волны на другую. Звуки аврала накаляли нерв.

К искомой земле заходили с востока. Поэтому экспедиция некоторое время шла курсом на северо-восток. 22 декабря в 11 часов утра с салинга донеслось: "Земля по левому борту!". К северо-западу был замечен остров. Сквозь мглу и снег его едва удалось рассмотреть. Он лежал на удалении в тринадцать миль и имел протяженность около двух. Горный хребет, похожий на спину исполинского ящера, словно бы выныривал из воды. Покрытые снегом и льдом скалы. Никаких сведений о существовании этого клочка земли в морских документах не было. Обретенный остров был назван островом Лескова. Лейтенант Лесков служил третьим офицером на шлюпе "Восток". Кто-то высказал предположение, что все указывает на то, что и Георгия и этот остров являются частью одного протяженного горного хребта, который то уходит под воду, то выходит на поверхность. Чтобы проследить дальнейшее направление предполагаемой горной гряды, которая, вероятно, включала в себя и "Сандвичеву землю", круто повернули на юго-юго запад и шли так довольно долго.

Как-то раз Беллинсгаузен приказал группе матросов спустить ялик на воду и нарубить льда на айсберге, который в тот момент проносило мимо. На вкус лед оказался пресным, т.е. он оказался не морского происхождения. Это была настоящая находка! Все несколько десятков килограммов полученных образцов в режиме строгой секретности были отправлены на камбуз. В судовой котел. Чай получился отменным. Матросы были довольны. Так удалось решить проблему пресной воды в высоких южных широтах. В дальнйшем для добычи льда применялись даже орудия, из которых стреляли по айсбергам, соблюдая конечно все необходимые меры предосторожности.

Многотысячные колонии королевских пингвинов. Среди взрослых птиц много молодняка, вид которого весьма комичен.

В декабре пик брачного сезона. Птицы во множестве и на Южной Георгии, и на других островах приантарктической зоны.

Кстати, взрослый королевский пингвин очень похож на императорского.

В ночь на 23 декабря 1819 года стало немного тише. Море несколько успокоилось. Сквозь прекращающийся временами снег был замечен бурун, а за ним гористый берег с вершиной, теряющейся в облаках. К утру, при хорошей погоде, удалось рассмотреть довольно большой круглый остров доселе никем и нигде не упоминаемый. Высокая гора на его середине казалась неприступной. Лейтенант Торсон с "Востока", в вахту которого было сделано это открытие был отмечен особой честью. Открытая земля получила его имя. Впоследствии, как я уже говорил, остров был переименован и носит теперь название "Высокий".

Фото с сайта http://planeta-best.ru Вид от Кинг-Эдуард-Пойнт на Грютвикен. Кинг-Эдуард-Пойнт - поселок ученых неподалеку от бывшей китобойной фактории. Эти люди плюс несколько чиновников и составляют население здешних мест.

Грютвикен - когда-то крупнейшая в мире база по переработке китовых туш и самая южная "столица" мира, превратился теперь в туристческий центр. В связи с этим поселок несколько "почистили". Убрали мусор и явные следы разрухи. Вдали, поднятые и залатанные китобойцы "Диас" и "Альбатрос". Группа белых домиков - это бывшая вилла управляющего китобойной базой, а с 1992 года -музей Южной Георгии. На площадке перед зданием можно видеть китобойную пушку, судовой винт, наковальню, якоря разных типов и размеров, предметы жироплавильного промысла, китовые кости. Внутри музея - судовые и промысловые инструменты, вещи покорителей высоких широт, разного рода документы, фотографии, чучела птиц и животных. На фоне промышленного поселкового ландшафта выделяется лютеранская церковь, возведенная в 1913 году. На переднем плане - кладбище.

К северо-северо-западу от острова Торсона, к линии горизонта прилепился шлейф темных облаков. Он напоминал дым вырывающийся из трубы парохода. Однако, пароход этот, повидимому стоял, так как облака все время оставались в одном и том же месте. Сопровождаемые пингвинами, подошли ближе и обнаружили остров, почти круглый, с темно бурыми и желтоватыми скалами. Большая, но довольно пологая гора на нем оказалась вулканом, из жерла которого вырывались ядовитые газы. Снег держался только у вершины, да и то не везде. Конус вулкана был расположен не по центру, а ближе к западной стороне. Восточная же оконечность напоминала широкую террасу, оканчивающуюся береговым обрывом. И повсюду лавовые и базальтовые нагромождения. Посланные на следующий день команды с обеих шлюпов, обнаружили на острове гигантские колонии антарктических и золотоволосых пингвинов. Первые оказались довольно драчливыми. Матросам даже приходилось отбиваться от них хлыстами. Золотоволосые же, прозванные моряками "мандаринами", были значительно миролюбивее. Этот остров был назван именем капитана-лейтенанта Завадовского, второго после Беллинсгаузена офицера на "Востоке". А вся группа островов была названа в честь морского министра маркиза де Траверсе.

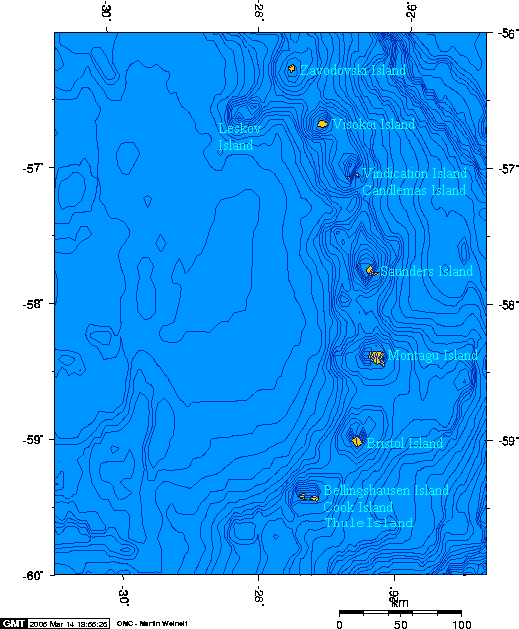

Картинка из Википедии. Сандвичевы острова и их северная оконечность архипелаг де Траверсе.

Среди 64-х могил некрополя Грютвикена необходимо отметить могилу Эрнеста Шеклтона. Этот джентельмен, если так можно назвать ирландца, был участником первых двух, покушений на Южный полюс. Но и без того его недолгая, вобщем-то жизнь, была богата событиями. И то, что его в свое время с восторгом принимали в Русском географическом обществе, а сам Государь Российский восхищался им - всего лишь небольшой фрагмент его биографии.

1902-1903гг. Роберт Скотт, Эрнест Шеклтон и доктор Эдвард Уилсон на трех нартах при девятнадцати собаках отправились от ледяной кромки моря Росса к материку по шельфовому леднику Росса. За два месяца пройдена треть пути до полюса. Лютый мороз и ветер. Продукты на исходе. Собаки гибнут одна за другой. Смельчаки вынуждены повернуть назад и тащить сани самостоятельно. К своим вернулись все трое, но в ужаснейшем состоянии. К обморожениям и истощению добавилась цинга. Хуже всех Шеклтону. Его лицо почернело, ноги распухли. Ходить он не может и последние мили его везли на нартах товарищи. Грудь ирландца сотрясает кашель, горлом идет кровь, его мучает "снежная слепота". Вспомогательное судно срочно эвакуирует его. Остальные продолжают работу в антарктике еще несколько месяцев.

Но не таков был Шклтон, чтобы отступить. Его манили слава и успех. Он должен быть первым!

1908-1909 гг. Встав во главе целой экспедиции, Шеклтон опять появился на леднике Росса. Он и три его товарища устремились к полюсу. Четыре манчжурских пони несут на себе все необходимое. 179 километров! Всего 179 километров из 1400 им не удалось преодолеть. Ледники, скалы, снежные пустыни, ледяное плато. Открыты горные массивы с высотами более 4000 метров и месторождения каменного угля. Чудо-чудное: отпечатки ископаемых тропических растений на матово-глянцевой поверхности антрацита, а вокруг океан льда и снега! И опять долгое возвращение, обморожения, дизентерия, истощение.

1916-й потерпев кораблекрушение, Шеклтон первым из людей пересекает Южную Георгию и выходит к норвежской китобойной базе.

Смерть настигла Шеклтона в очередной антарктической экспедиции. Несколько сердечных приступов, один за другим, сломили упорство 47- летнего полярника, который всегда боролся до конца. До последнего вздоха он остался верен себе. По просьбе близких он навсегда остался в тех местах, которые так много значили для него. Южная Георгия, Грютвикен - вот его нынешние координаты. Мы должны помнить их как помним Севилью и Колумба, Москву и Гагарина.

Прапраправнучатая племянница морского министра во времена царствования Александра I маркиза де Траверсе, наша современница Мадлен дю Шатне, будучи страстной поклонницей деяний своего предка, неоднократно бывала в нашей стране и изучала все возможные материалы, включая и архивные. В итоге увидела свет написанная ею книга "Жан Батист де Траверсе министр флота российского", которая была издана и в Париже на французском языке. Эта энергичная и обаятельная женщина стала инициатором установки мемориальной бронзовой доски на острове Завадовского. И разрешение британских властей на установку, и изготовление самой памятной доски все это она взяла на себя. Вместе с нашей научной экспедицией на судне "Академик Борис Петров" в 1997-98 годах она отправилась в антарктические воды к архипелагу, названному русскими моряками в честь ее прадеда. 15 декабря 1997 года представитель московского Патриархата освятил памятный знак, а 20 февраля 1998-го он был установлен. Во время церемонии был поднят Андреевский флаг, и все присутствующие почтили память русских мореплавателей трехминутным молчанием.

Надпись на доске гласит: "В память об экспедиции, организованной министром Александра I, адмиралом де Траверсе, пославшим на поиски антарктического материка Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. 24 декабря 1819 г.ст.ст. они открыли на (координаты) Архипелаг де Траверсе. В феврале 1998г. Мадлен дю Шатне, урожденная Траверсе, от имени французской ассоциации "Адмирал де Траверсе" установила мемориальную доску во время экспедиции на корабле "Академик Борис Петров".

С 1814 года указом императора Александра I 25 декабря считалось "Днем Победы" над Наполеоном. Праздник совпадал с Рождеством Христовым. Торжество поэтому проходило по христианским канонам. Традиция эта сохранялась в России вплоть до 1917 года. Чтобы соблюсти в полной мере высокий указ, и отдавая дань памяти всем пострадавшим в борьбе с нашествием, Фаддей Фаддеевич распорядился провести на шлюпах молебен с коленопреклонением. Офицеры "Мирного" прибыли на "Восток" и вкупе с сослуживцами отметили великий праздник в кают-компании за обеденным столом. Капитан-лейтенант Завадовский по праву старшего офицера руководил мероприятием. Естественно, были подняты бокалы за его здоровье, за здоровье императора, за совершенные и предстоящие великие открытия. Для матросов в тот день было забито несколько поросят, взятых еще из Рио. Экипажи получили на обед щи из кислой капусты со свежей свининой, пироги с рисом и мясом, кружку пива. К вечеру всех угостили пуншем с ромом, лимоном и сахаром.